藉著占據受擾動的地景,松茸與松樹共同創造歷史,也為我們展現出歷史的創造如何能擴張到超越人類能力所及的地步。與此同時,人類也製造出巨大的森林擾動。就這樣,松茸、松樹與人類三方共同打造出了這些地景的軌跡。

譯:謝孟璇

松樹處於一些最極端的環境當中時,需要的不是什麼一般的真菌夥伴,而是松茸。松茸能分泌強酸分解岩石與砂礫,釋放出有助於松樹與松茸相互生長的營養物質。在松茸與松樹共生的嚴峻地景上,往往很難發現其他真菌的蹤影。此外,松茸會織出一面密集的真菌絲狀地墊,阻隔其他真菌與土壤裡的許多細菌。日本農夫與隨後的科學家稱之為「城」(shiro),而松茸城能讓我們能想像它的監護者與守衛。它的防守也算是進攻,因為這片地墊能防水,讓真菌得以將腐蝕岩石所需的酸性物質集中起來。松茸與松樹聯手將岩石化為食物,即便沒什麼有機土壤也能據地為營。

然而,在一般自然進程裡,有機土會因為動植物的生成與死亡隨時間漸次堆積。死去的有機體腐爛後變成有機土,然後成為新生命的基礎。在缺乏有機土的地方,這種生死循環被某種偶然的活動打破了;這類活動代表了不可逆轉的時間,也就是歷史。藉著占據受擾動的地景,松茸與松樹共同創造歷史,也為我們展現出歷史的創造如何能擴張到超越人類能力所及的地步。與此同時,人類也製造出巨大的森林擾動。就這樣,松茸、松樹與人類三方共同打造出了這些地景的軌跡。

進入世界貿易圈的松茸,大多來自以下兩種人為擾動的地景。一是生產木材森林中的工業種植松樹,以及一些其他的針葉樹。二是農民的地景,在那裡農人會砍除闊葉林木,有時甚至剝蝕整片山丘,此舉等於幫了松樹一把。在農民的森林裡,松樹經常與橡樹及橡樹的近親共同成長,而這些樹在一些地方也是松茸的寄主。這一章接著要繼續談一座工業森林,裡頭的松樹在成長時旁邊並無其他樹種;在此,正在創造中的歷史牽涉了所有資本主義木材生產的機制,不只是財產,還有伐木業的崛起及衰落,以及勞工與包括火災抑制在內的國家管理機器。下一章則要進入農民森林裡松樹與橡樹之間的相互作用。這兩者一同展現了歷史是如何由人類、植物與真菌共同譜出。

──

人類與松樹(以及它們的菌根盟友)在芬蘭存在的歷史長度相近:大約九千年前,冰山一撤退,人類與松樹便開始入駐此地。從人類觀點來看,那太過久遠,幾乎不值得記憶。然而對森林而言,冰河期結束後的時間線其實非常短。我們在這種觀點衝突上,就能看見森林管理的矛盾:芬蘭林務人員已習慣將森林視為穩定的、循環的、可更新的環境,但森林是開放的,而且在歷史上是動態的。

樺樹是冰山撤退後第一個抵達的樹種,而松樹緊跟在後。松樹──與它的真菌夥伴──知道如何應付冰山遺留下來的石堆與砂礫。但此時落腳的松樹只有一種,那就是帶著又短又硬的針葉與紅褐色樹皮的歐洲赤松(Scots pine,即Pinus sylvestris)。在樺樹與松樹身後四散出去的是闊葉林木,但多數無法抵達遙遠的北方。最後姍姍來遲的,是挪威雲杉(Norway spruce)。對我們這些習慣溫帶或熱帶森林的人來說,這幾樣樹木種類可說非常少。構成拉普蘭森林的樹木,竟然只有一種松樹、一種雲杉和兩種樺樹。就是因為物種數量這麼少,所以冰河期彷彿仍與我們相距不遠,至今也不見其他樹種進入。這森林或許早就注定成為工業單一作物的用途:許多林分在受人類管理前,樹種就很單一。

但是,芬蘭人對於森林樹種的單一性並非一直特別看重。二十世紀初期起,刀耕火種(以放火燃燒為基礎的游耕活動)是常見的做法;農人透過這種活動把森林化成灰燼,然後在上頭種植農作物。刀耕火種造就了牧場,以及樹齡不均的闊葉萌生林;它激發了森林的異質性。這種不均的農民森林是十九世紀愛好自然的藝術家欣賞的形式之一。同時,有大量松樹被砍伐下來製造焦油,以供海洋資本主義在世界各地獲取產品。這個受到微觀管理的芬蘭林業的故事,不必從森林「長時段」的形式說起,而是從十九世紀一群新興專家的焦慮開始。一份一八五八年的德國森林報告便直白地寫道:

芬蘭人一直很擅長的森林砍伐,現在更因粗率、毫無節制的牲畜放牧、刀耕火種的活動,以及毀滅性的森林放火而惡化。換言之,運用這三種手段,都是為了達到同一個目的,那就是森林砍伐。……芬蘭人源於森林,也居存其中,卻出於愚蠢與貪婪──就像童話故事裡的老婦人──殺了那隻會下金蛋的鵝。

要怎麼阻止處於演變軌道上的森林?

一八六六年,芬蘭通過一條全面性的林業法,森林管理於焉開始。

然而,芬蘭直到二戰之後才成為一片現代育林學的廣袤之地。芬蘭人因為兩件大事,而將注意力全心轉向了木材。首先,在二戰結束時芬蘭將卡累利亞(Karelia)地區割讓出去後,有超過四十萬的卡累利亞人從蘇聯來到邊界處。這些人需要房屋與生活設施,芬蘭政府因此開始造路闢林以安置這些人。這些道路使得在新區域發展伐木業成為可能。其次,芬蘭同意支付蘇聯三億美金當成戰爭賠償,而木材似乎是籌措資金的最佳方式──同時也啟動了芬蘭的戰後經濟。雖然大企業參與了林地經營,絕大多數的森林依然是由小地主持有,而這群平民將木材視為典型芬蘭產品的執著,也將科學林業推舉成了國家事業。林業協會於是只能遵從國家的標準。那些標準將森林奉為可更新木材的永久循環──是一種靜態的、永續的資源。歷史的創造是為人類而進行,也只為人類進行。

然而,不妨想想松樹。隨著真菌帶入更多養分,而且有機物質不斷聚積,北方的土壤會變得緊實,有時甚至吸飽了水分。雲杉通常長在松樹之下,一旦松樹死亡,雲杉就會接替松樹的地位。森林管理決定阻斷這個進程。首先會有一場皆伐、也就是林務人員所稱的「同齡管理」。在芬蘭,皆伐的目的是要模仿在人類介入之前、約莫每個世紀都會發生並讓大片森林得到更新機會的森林大火效應。松樹在大火過後會長回來,因為它們知道如何利用明亮的開闊空間與裸露的土壤;同樣地,松樹也會在皆伐地點上生長。在皆伐的間隔之間會有好幾輪的疏伐,以清除其他物種,確保森林的開闊程度可供松樹快速成長。腐朽的木頭對雲杉幼苗有益,所以已死的林木會被清走。最後等木材撿拾完畢,就可以移除樹樁,耙整表土直到土壤鬆軟,以利新一代松樹抬頭。林務人員藉由這些技術,就是要創造出唯有松樹能參與其中的復興週期,即便不是人為種植出來的。

就跟在其他地方一樣,這種技術在芬蘭也招致越來越多批評。批評者提醒我們,即便作為松樹林,芬蘭的森林過去也不曾這麼均質。林務人員則防衛地回應,吹捧他們培育出來的生物多樣性。形狀如腦袋的鹿花菌(Gynomitra)這種在芬蘭的熱門可食菇類(雖然美國人認為它有毒)躍上一本本的手冊,成為生物多樣性的代表;鹿花菌經常在受到皆伐擾動的土地上繁殖。那麼,松茸又能為這串對話補充些什麼呢?

種子生產的歷史變成了森林的歷史

芬蘭北部的松茸最最讓人好奇的,是它盛衰不定的結實習性。有些年頭,地面滿是松茸,但隨後數年它又完全不見蹤影。二〇〇七年,一位來自北極圈羅瓦涅米城(Rovaniemi)的野外嚮導宣稱自己找到一千公斤的松茸。他把松茸堆成金字塔或隨意鋪在地上。隔年再去時,卻什麼也沒找著,就連再下一年也只發現一兩朵。這種情形與樹木「同步大量結實」(masting)的狀況相同,即樹木為了有效分配資源而只零星結實──但受到長時間週期與環境提示的刺激,某地區的果實會突然一次性地大量冒出。

同步大量結實代表的不只是樹木逐年追蹤氣候變化的能力,還需要多年的戰略規畫,這樣積存了一年的碳水化合物才可能用於日後的結實上。此外,同步大量結實也會出現在有菌根夥伴相陪的樹木上。大量結實所需的儲存與消耗,顯然要靠樹木與真菌之間彼此協調。真菌會為樹木未來的結實貯藏碳水化合物。那麼,樹木是否也調節著真菌不一致的結實狀況?我尚未找到有研究去追蹤真菌結實與樹木同步大量結實之間的關聯,但這個奧祕極其有趣。也許,松茸盛衰不定的結實習性,能向我們透漏芬蘭北部松樹林的特殊歷史性?

芬蘭北部的松樹不會每年生產種子。林務人員認為這是森林再生的問題;你無法期待森林在皆伐後總是能立刻恢復,儘管松樹到了該生出種子時,確實仍能大量生產。研究者在瑞典北部注意到,松樹森林即便沒有火,林中仍出現了「波浪似」以及「間歇的」復甦。透過稀少或繁多的幼苗,種子生產的歷史變成了森林的歷史。松樹的真菌夥伴一定非常善於掌握松樹種子生產的時機。真菌結實可能就是這類協調的複雜韻律所表現出來的跡象之一;在這個韻律中,松樹與真菌共享著階段性的、週期性的繁殖資源。

這是人類能理解的時間尺度。我們當然能說,松樹打從冰河撤退後便涵蓋了新的領土,但那樣的時間對我們而言緩慢到沒什麼區別。不過森林再生的歷史模式又是另一回事了:我們知曉這種時間。它不遵循林業人士渴望的可預期週期。它是來自兩邊的力量拉扯的展現:一邊是管理者喜好的、永恆且循環的森林,另一邊則是真實存在的歷史森林。不定期的結實表現出不太符合循環的韻律,是在回應跨年度的環境差異,以及真菌與樹木之間的多年協調。

為了具體表明這些韻律,我們會以日期、而不是循環來談論:二〇〇七年是芬蘭北部松茸豐收的一年。我們或許能在真菌與寄主樹結實的協調過程中,開始欣賞森林創造歷史的能力,也就是它如何追蹤不可逆轉的、以及週期性的時間。不規律的韻律創造出不規律的森林。區塊在不同的軌道上發展,創造出不平整的森林地景。而雖然針對不規律進行強制管理會導致某些物種走向滅絕,這也永遠無法成功地將樹木轉化成沒有歷史的生物。(摘錄自《在世界盡頭遇到松茸—論資本主義廢墟中生命的可能性》第12章〈歷史〉,小標為本刊編輯所加)

【說說書】

主標:松茸是物種互動之間無心插柳的結果

文:二十張出版

「據說,一九四五年原子彈摧毀廣島後,在一片殘破地景中最先出現的生物就是松茸。」

松茸是世上身價最高的菇類之一。與許多人的認知不同,松茸並非只能生長在沒有任何汙染的原始森林;反而,松茸往往發跡於受到嚴重擾動的森林,並藉由自身滋養樹木的能力,協助森林在受人類侵擾的地區猶能茁壯。

而在日本,松茸之於文化與社會的意義,早已遠遠超越它的菇類身分。松茸是大眾鍾情的秋天標記,既激發歷史懷舊之情,也是高貴的賀禮。值得注意的是,儘管珍罕價昂,松茸卻完全無法由人工栽植──它在林中現蹤與否,全憑機緣與巧合。

也就是說,松茸是物種互動之間無心插柳的結果。而在殘破地景上生長的松茸,所指引的是一種更廣闊的生活想像,包含了對所有生命與非生命的關注。

「好奇心可說是在這危殆的時代裡合作生存的首要條件。」

從經濟活動、人類學、生態學三個面向深入,安清在橫跨日本東京與京都、美國奧勒岡州、中國雲南,以及芬蘭拉普蘭地區的田野調查中,追溯了松茸從生成到消費端的商品供應鏈形成過程。她描寫松茸如何在美國廢棄的工業林地破土而出,經遁入山林尋求自由的瑤族、苗族與東南亞裔採菇者採集,成為買賣雙方高度較勁的競價品,接著在累積層層價值之後經由中間人「轉譯」進入日本,化身為帶有強烈象徵意涵的餽贈物件,傳達贈禮者不言說的訊息。

安清細膩地注意到,從單純的被採集物,異化為資本主義邏輯中的商品進入日本,進而成為聯繫人際關係的禮物,松茸的身分轉換實際上反映出的其實是跨越物種、各種各樣生活方式的聚集與創建,是由族群政治、歷史記憶、全球化經濟、政治秩序、科學知識、森林地景、生態互動等一切關係糾纏其中的宏觀圖像。

「進步是埋頭往前的行軍隊伍,硬是將其他性質的時間全拖進它的韻律當中。若能拋開這個強力的節拍,我們或許能覺察出其他時間模式。」

然而,透過聚焦松茸的生存發展,安清不僅止於拓展我們對已知世界的想像。首先,松茸的故事告訴我們,生命無法單獨存在,並總是在物種之內與之間的合作中轉變。她提醒,是經濟學與生態學長期以來將生存簡化為競爭的傾向,讓人們違反事實地幻想,以為人類可以獨自生存。

在此之上,安清進一步點出,在經濟要成長、科學要進步等單線進步的敘事仍深根於人們意識之中的情況下,松茸的故事可以作為回應:如果松茸產銷鏈的存續,取決於層層協調並維持一定的開放程度──她以複音音樂為比喻,揭露當人類不再追求統一協調、單一觀點的音樂形式,嘗試去聆聽獨立卻同時進行的旋律,覺察和諧與不和諧如何共存時,便能跳脫只專注於成長的單一路徑,找到多種抵達未來的方式。

在身處人類世的此刻,不以進步發展為前提的資本主義會是什麼模樣?人類如何與各物種保有互不和諧、但又無需掠奪的關係?透過一篇篇生動的故事,安清串聯起生態、經濟、政治乃至美學的視野,審慎檢視過度粗略的簡化論。提供嶄新原創的觀點,帶領我們尋回對世界的好奇與關注。

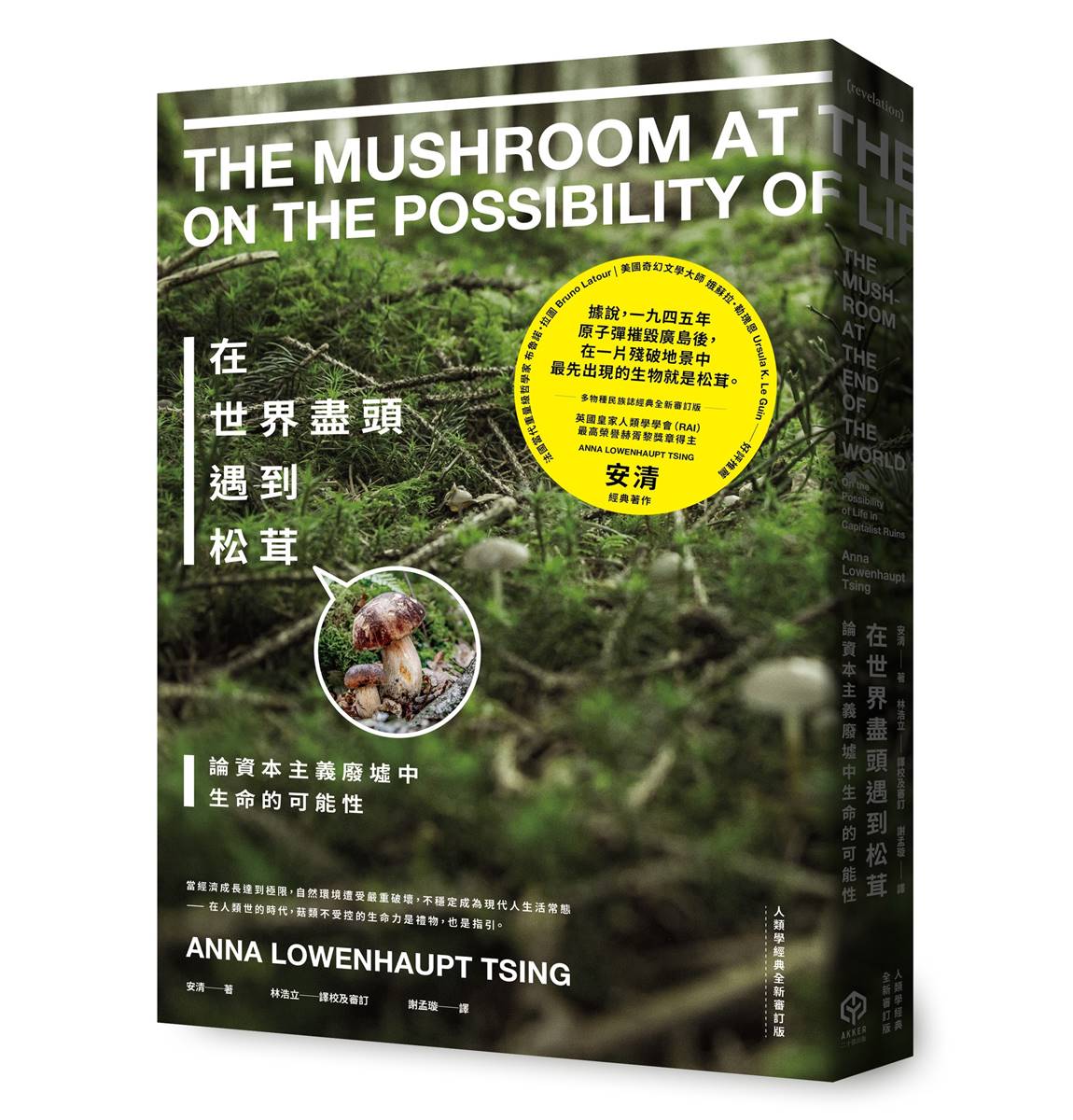

書名:《在世界盡頭遇到松茸—論資本主義廢墟中生命的可能性》

作者:安清(Anna Lowenhaupt Tsing)

譯者:謝孟璇

出版:二十張出版社

出版日期:2024年4月