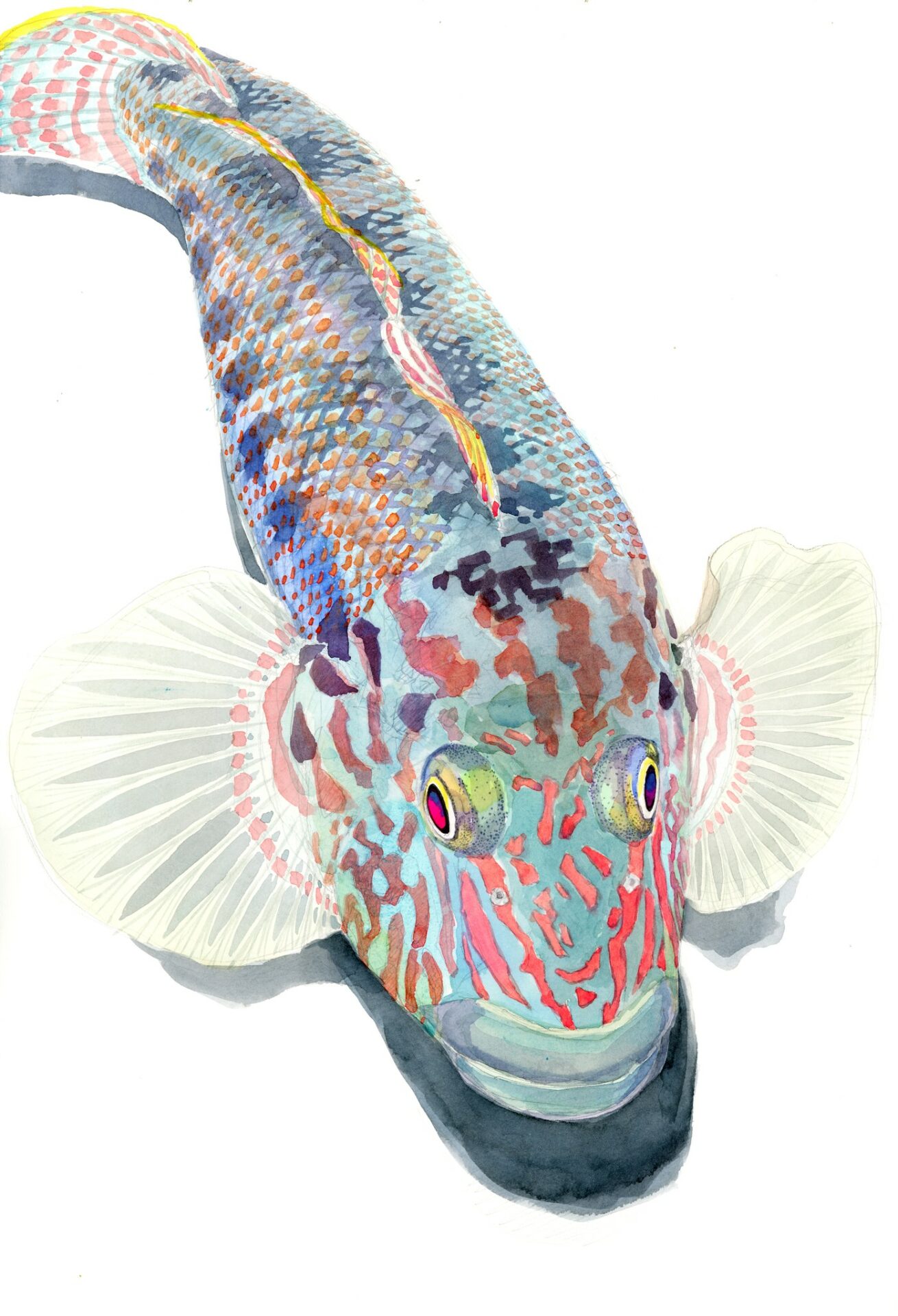

魚眼睛,是生物繪畫中最難拆析、工序最繁雜的題材之一,或許在一幅生動的魚畫中,魚的眼神不是魚的眼神,而是層次分明、畫工繁複的魚眼所映射出的繪者、觀者的熱情。

魚眼睛

真正必須整日在水下視物的眼又是什麼樣子?賈寶玉用了「魚眼睛」來形容他厭惡的缺乏靈性的年長已婚女性,不過魚眼睛在生物繪畫中,卻是和其他類群天壤之別地費工題材。

在圖鑑中的鳥類眼睛,因為比例小無須呈現細節,質感的表現也僅需掌握透亮如玻璃的質感,看似玄妙,但只要不把眼球當作一般球體來做明暗,並且記得留下白色反光點就好了,一顆鳥眼常常四五筆就能畫完。

而魚類的眼擁有多種色素,甚至連虹膜都可以依心情和環境變色,其質感既特殊又有數個層次,至今每次描繪,我仍要在下筆前盯著白紙發呆數分鐘沙盤推演,才有把握動作。

魚眼不若鳥獸眼周邊包覆在眼瞼之中,而是近乎無縫地鑲在臉中央,經常是突起的,甚至和臉部有著同一層軟膜包覆,邊界模糊,鞏膜上的色素與周邊鱗片近似,擁有金屬質感而對比強烈,要小心暗部別與眼眶凹影混淆;虹膜則經常染有高彩的紅、黃等色,顏色範圍常是辨識物種的依據,不能畫錯;虹膜上的反光點經常因為黏液的特殊分子性質而反射螢光班的綠、黃、粉紅等色,這也得與一旁的金屬質感區隔開來;而唯一擁有清晰邊界的便是瞳孔,但還沒完,從鰕虎等魚的瞳孔看進去,並非和其他動物一般單純黑暗地「畫不到」,而是幽幽透著某種紅綠交替的珍珠色澤,甚至隨角度而有變化,我猜這或許與望遠鏡的鍍膜一樣,存在於眼球內部水晶體或某個構造上,用於還原水的高折射率造成的色散,後來我還讀到魚的水晶體可以前後移動以利在水中對焦……。

魚眼睛,是生物繪畫中最難拆析、工序最繁雜的題材之一,或許在一幅生動的魚畫中,魚的眼神不是魚的眼神,而是層次分明、畫工繁複的魚眼所映射出的繪者、觀者的熱情。

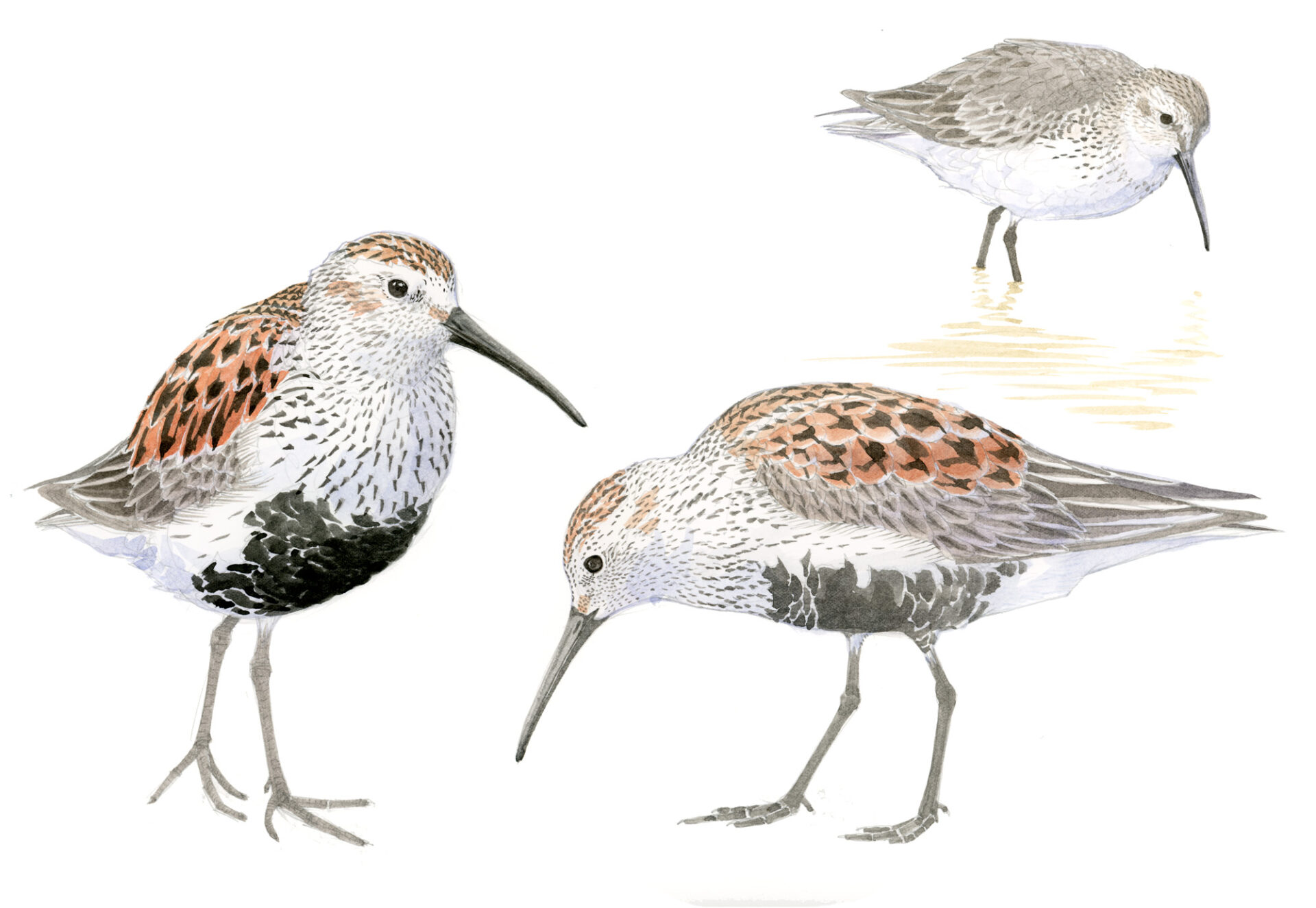

鷸

畫過那麼多眼,我最愛的是鷸的眼睛。

畫鷸科鳥類時,總會有股衝動,想把前後上角必需留白的反光點忽略,整個眼直接塗成一黑洞。

鷸眼算是鳥類中相反於鷹眼的存在吧,鷹眼又大又亮,虹膜顏色通常醒目,而鷸眼小,絕大多數是近黑的深褐色,許多低頭覓食的照片也確實眼內全黑,不會出現反光點──看起來憨呆、無意識。只是,繪圖時要這麼表現,總有一層心理障礙,因為眼神光在傳統與習慣中是那麼必要,我甚至從嶺南國畫老師那裏聽了「眼神光」的學問,在不同對象上要畫在不同的位置,例如貓虎鷹眼要將反光點在前側,以表勇猛,而魚、牛等等需在後側,以現柔弱。

鷸是柔弱的嗎?雖然體型嬌小的牠總是謙卑地低頭啄著泥灘,如同庸碌度日的小人物,但牠們卻是不折不扣的肉食動物,吃的是泥裡的蟲,其中有些物種如紅腹濱鷸,還被觀察到依著特定地區的鱟大量產卵的時機抵達過境驛站,大快朵頤之後隨即趕往下一站,幽暗的黑眼裡所看的,或許不只是隨遇而安的泥中小確幸,而更有星球生命演化萬年的節律。

失去視線,就是失去神識嗎?許多鷸科鳥類都是偉大的長距離遷徙者,每年往返位於北極圈與南太平洋間的繁殖地和渡冬地。牠們小小的眼所看到的,除了每一塊水陸交界處的棲地地景特徵,還有地球上天然的座標──磁力線。在鷸與其他多種候鳥的視覺細胞中,存在著能對磁場做出反應的光化學機制,以知悉自己旅行的去向。原來鷸的眼神迷濛,只因為以光感知的世界對牠來說並非全部,牠同時間以眼感受著我們意識以外的世界。我想那一定類似禪定狀態,磁場猶如霓虹般閃著炫彩,時間與因果的流轉或許也在基因中被敏銳地覺知記錄著,在這樣的世界觀裡,福禍不二,生死無懼。

我想向鷸借百分之一的勇敢與見識,用來放下矜持,或許將下一隻鷸的眼睛畫成一個純粹的黑洞。牠的意識是超越的,是故應無所住;牠無須擔憂前方旅程的風險與艱辛,終點也是起點;幽黑的眼中沒有遠近距離更無日月年歲,只有周而復始的承諾,牠總是啟程,也總是回來。