飯後我們切了西瓜,西瓜是我切的,因為留了心眼,想廢物利用一番—用西瓜皮做菜,心想西瓜好重老遠搬運過來,先搭車再坐船,搬上岸之後還要乘手推獨輪車,多費事的大西瓜,不能浪費可用的食材。於是不讓大家啃西瓜,而是把西瓜瓤肉一塊塊切好放在盤裏,瓜皮我就收好放入冰箱……

仲夏節之後七月初,得知漢寧女友莎米拉和女兒禮雅檢測後目前也免疫,但免疫能多久?沒有人知道答案。無論如何我喜出望外,這就表示眼下我們可以經常見面,要好好把握活在當下享受天倫之樂。正好漢寧有一週假期,我們全家可以到猞猁島上住幾天,從羅馬回到瑞典整整四個月了,這還是我第一次去猞猁島,歡欣之情難以言表。

直奔有野草莓的灌木叢去

從一九七六年起,基本上每個暑期我都在猞猁島度過,畢竟已經是四十四年的老習慣了,夏天在瑞典城裏感到怪怪的。尤其疫情期間,比平時暑期時街上的人更少了,明媚但刺得扎眼的陽光下一片寧靜,祥和得毫無生氣,注意到還是沒有人戴口罩,如果偶爾看到有人戴口罩,十之八九是黃皮膚的東方人。還是沒有任何的禁足約束,飯館、理髮店、酒吧、博物館照常開放,只是劇院和音樂廳仍然關閉,政府一而再三的強調保持社交距離,超市、公共交通設施中也貼滿了佈告,能說該辦的政府已經全力以赴,完全要靠公民的自覺和自律,目前在瑞典雖然感染的人數沒有明顯下降,但進醫院急診和死亡人數一天比一天少,有了些經驗和醫務設備的逐漸完善,都是疫情開始穩定的原因。

準備了充份去島上的食材,容易壞的放在保凍箱中,其他一袋又一籃,大包小包有點像移民,把車子塞得滿滿的,開車前去猞猁島。孫女怕水不敢下船,結果緊緊地摟著媽媽的脖子才到了彼岸。從碼頭到屋子的小徑旁有野草莓,漢寧不到一個月大就來猞猁島了,對島上的一切瞭如指掌,直奔有野草莓的灌木叢去,爸爸剛採下來小孫女就忙往嘴裏放,嘴裏嚷著:「還要、還要!」平日裡草莓是她最喜歡的水果,但味道比起野生草莓不可同日而語。我說:「這下子可好,禮雅嘴巴吃刁了,將來怎麼辦?」

剛剛到屋裏把東西放好,走出門就看到漢寧蹲在外面,正在用根枯草在串採下的野草莓,一顆又一顆,不一會兒的工夫已經有一小串了,馬上獻給禮雅,那種殷勤勁兒、疼愛女兒的模樣,不禁讓我馬上聯想起比雷爾疼愛漢寧的樣子,他不是也是如此向小兒子大獻殷勤的嗎?時間過得太快了,轉眼之間漢寧當了一個「孝」女又盡職的爸爸。

半個瓜皮扣在頭上戴西瓜帽,說涼快又去火

第一個晚上的晚飯,我們是在屋外燒烤,我預先在城裏醃製了排骨、雞翅、大蝦,又準備了玉米、茄子、洋葱、西班牙辣椒等等適合燒烤的菜蔬,漢寧是燒烤「專家」,先生炭火,等上二十來分鐘,等火苗滅了、炭滲灰色表示熱了,才能開始燒烤。

飯後我們切了西瓜,西瓜是我切的,因為留了心眼,想廢物利用一番—用西瓜皮做菜,心想西瓜好重老遠搬運過來,先搭車再坐船,搬上岸之後還要乘手推獨輪車,多費事的大西瓜,不能浪費可用的食材。於是不讓大家啃西瓜,而是把西瓜瓤肉一塊塊切好放在盤裏,瓜皮我就收好放入冰箱,當晚已經很累了,明天再想怎麼做也不遲。

記得小時候夏天上海天熱,就是吃西瓜的時節,大家庭人多,西瓜不是論個買而是論擔往家挑,晚飯後坐在院子裏,星空密佈的夜晚聞著桂花香聽著知了叫,一面啃西瓜一面聽鬼故事,越害怕越要聽。有人還喜歡切半個西瓜用湯匙挖瓤吃,吃完了半個瓜,皮就可以扣在頭上戴西瓜帽,說涼快又去火。西瓜太多了,有時外婆也吩咐將瓜皮留下,可以涼拌吃,偶爾也炒來吃。

要有伴吃著熱鬧才格外地覺得可口

第二天查看冰箱裏做沙拉的食材太多了,決定還是炒個漢寧從來聽都沒有聽說過的熱菜。兒子用半信半疑的眼光望著我,「這是我小時候吃過的菜,夏天吃很爽口也清淡,至少顏色賞心悅目。」 我自吹自擂了一番。

每天做飯食材有限,要翻出新花樣不易為,好在他們三口之家的小家庭也不習慣頓頓中餐,幸好他們會做也喜歡做,我落得可以吃現成的也很不錯。當然我閒不下來,需要照顧的事情太多了,兒子割完草我需要扒,收拾枯葉、水草等等,其他的戶外活兒永遠幹不完,我不相信勞動可以改造思想,但我相信勞動可以鍛煉身體。但在一週的時間裏,還是設法做了幾個皆大歡喜的中國菜。這些菜我絕對不會做給自己一個人吃,要有伴吃著熱鬧才格外地覺得可口。

享受大海、美景、空氣、陽光,享受一草、一花、一木、大自然,享受天倫之樂,享受勞動帶來的疲勞和愉悅,享受食中作樂。島上清新的空氣總是讓人睡得沉穩、香甜。愉快的一週像天上的流星飛逝而過,漢寧明天要上班,非常時期醫院裏人手緊,不能像往常一樣一連有五週的暑假,要再等一個月才可以回島上住,有盼頭就好。

以下介紹我一週中做的幾個皆大歡喜的菜的做法。

西瓜皮炒雞片

食材: 西瓜皮300克、雞胸1塊(約1杯)、料酒1茶匙、鹽1¼湯匙、蛋1個、澱粉1/2湯匙、水1湯匙、油2½湯匙、蒜瓣2片。

製法: 削去西瓜綠色硬皮後,西瓜皮上留少許紅瓤,切成薄片加1湯匙鹽拌勻,醃十五分鐘後擠出水份。

雞胸切成薄片放入碗中,料酒、1/4湯匙鹽、蛋白打散、澱粉拌和水,放在一起醃製半小時。

炒鍋入1½湯匙油,用中火加熱,入雞片翻炒,待八分熟時盛出。

原鍋放1湯匙油,蒜瓣切片爆香後取出,倒入西瓜皮,翻炒一下約一分半鐘,倒入雞片拌炒均勻約四十秒,即可。

炸茄夾

食材: 紫色中型茄子2個、碎豬肉150克、蝦仁50克、鹽1茶匙、醬油2茶匙、雞蛋1個、葱花1茶匙、薑末1/2茶匙、料酒1茶匙、麻油1茶匙、白胡椒粉1/2茶匙、油4杯1湯匙、啤酒2湯匙、澱粉和麵粉各1½湯匙。

製法: 茄子洗乾淨後切片,切兩連刀的薄片,一刀不要切到底,連著一點備用。

碎豬肉,蝦仁切碎,雞蛋打散,放上葱花、薑末、料酒、麻油、白胡椒粉和鹽各1/2茶匙、醬油、一半打散的雞蛋,同一方向攪拌使餡兒開始發黏,放入冰箱半小時,備用。

澱粉和麵粉,加入另一半打散的雞蛋,加入鹽和白胡椒粉各1/2茶匙,然後分次小量加入啤酒,攪拌均勻,再加入油1湯匙,再次攪拌均勻,成麵糊狀。

將醃製好的餡夾在茄子中間,茄夾在麵糊裏面裹一圈,然後放入燒了七成熱的油鍋裏炸,中火炸至表面金黃,餡熟透即可。

生菜鴿鬆

食材: 豬裏脊肉100克、雞胸肉200克、雞肝2副、蛋1個、洋葱1個、粉絲1小把、生菜1棵、豌豆1湯匙、鹽1/2茶匙、白胡椒粉1/2茶匙、麻油1/2茶匙、生粉1½茶匙、醬油1湯匙、料酒1茶匙、油2杯。

製法: 雖然稱為鴿鬆,現在卻少有人用鴿肉來做,普通超市也買不到,我用三分之一豬肉和三分之二雞肉來做,肉切成細粒。

雞肝2副剁成泥,放入切成細粒的豬肉和雞肉中,只用雞蛋黃打散和入,加鹽、白胡椒粉1/4茶匙、麻油、生粉、醬油1/2湯匙、料酒,全部拌勻成餡料,入冰箱放置一小時。

洋葱切成小粒,生菜洗淨擦乾,分成一片片備用。

粉絲剪成段,小鍋中放油,燒熱後炸粉絲,一次放少許,因為粉絲遇到熱油會迅速膨脹開。用大盤將炸好的粉絲放在外圍一圈。

鍋中放2湯匙食用油(用炸粉絲油即可),爆香蒜蓉和切碎的洋葱粒,炒乾後再放入豌豆煸炒,放入白胡椒粉1/4茶匙、醬油1/2湯匙,炒乾盛起。

1/2湯匙食用油(用炸粉絲油即可)倒入準備好的餡料快速翻炒,八成熟時,倒入其他已經炒熟的食材一起拌勻。盛起放在大盤子中間。

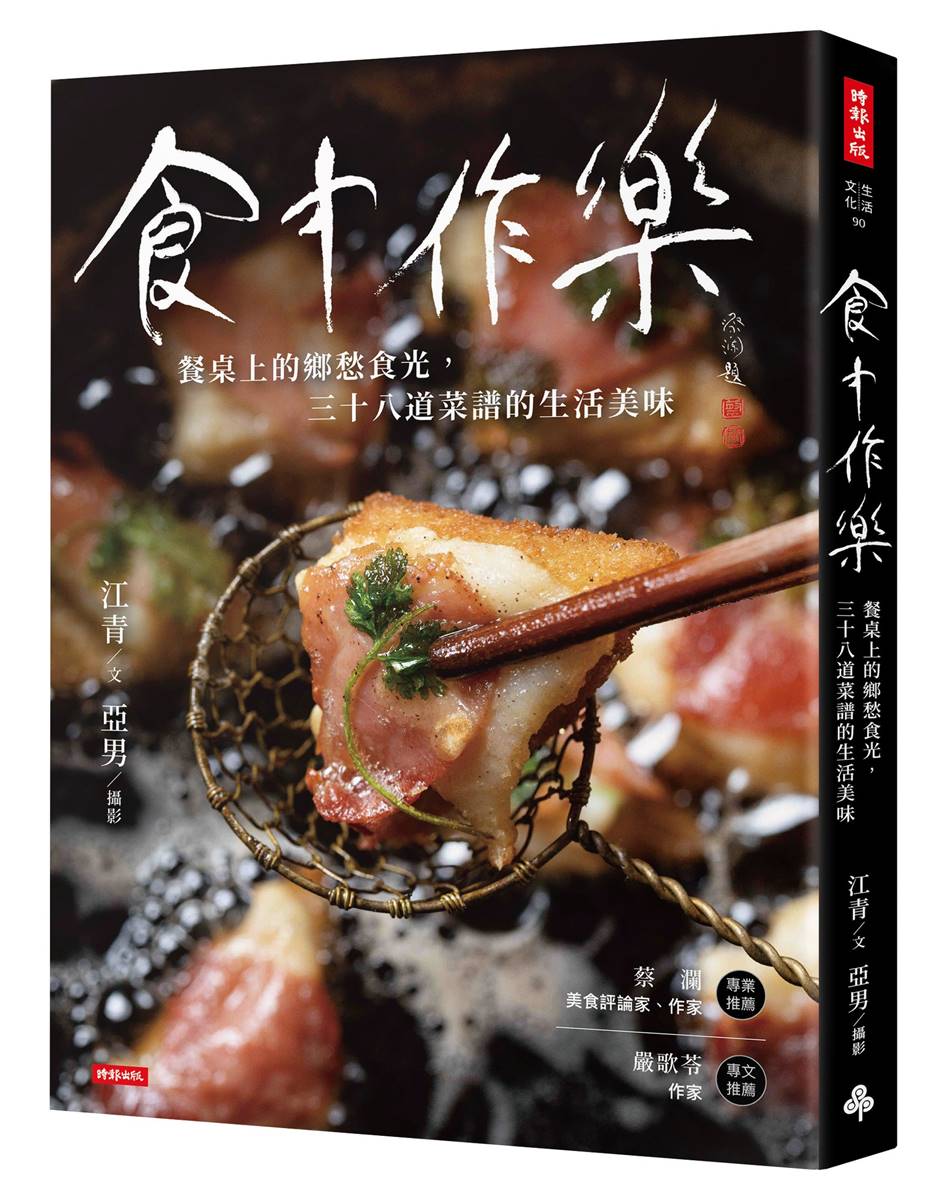

吃時用生菜包入餡料和粉絲。(本文轉載自《食中作樂:餐桌上的鄉愁食光,三十八道菜譜的生活美味》,小標為本刊編輯所加)

【說說書】

特別需要說明的是這本書內的食譜都是「克難」菜,因為疫情期間住在異國—瑞典斯德哥爾摩,周圍普通超市裡中國食材非常有限,我也只可能在這有限的範圍內燒出家鄉的食趣尋找樂趣。

疫情食趣

文:江青/攝影:亞男

蔡瀾是「食神」又是老友,此書跟食有關,我寄給他《食中作樂》的構思和亞男拍的幾張照片請他指正,他馬上回信:「與眾不同,很好。」我就得寸進尺的請求他為書名題字,謝謝他即刻應允,他說:「自己人不用客氣。名副其實的舉手之勞。」這樣的隆情厚誼哪裏去尋?!

鄭培凱、鄢秀伉儷一直為我加油打氣,上本書《我歌我唱》培凱寫了序〈起舞弄「青」影〉,洋洋灑灑五千字,他們二位都是教授,應當說是給書加了分數更為合適,真心感謝!

我寄了構思也寄了初稿前六節給他們伉儷,好像學生希望得到教授的批改,結果收到培凱的回信:

灶王爺爺的來信

文章收到了,非常有趣。

我的生日是臘月二十三,灶王爺上天言好事,所以,人人都供上好吃的給我。母親總是說,我生的時辰好,也麻煩,貪嘴。

沒想到妳的生日是臘月二十四,是許多南方地域祭灶的日子,也是灶王節。可真巧了。

新冠病毒肆虐,我們困居家中七個月了。每天讀讀書,寫寫字,做做文章。其他時間,就是做菜,都是些家常菜,如清蒸魚(石斑、黃立鯧、盲曹、紅鮋)、紅燒魚或乾燒魚(加吉魚、porgy、鰻魚、鯇魚)、炒墨斗魚(配芹菜、杭椒、大蔥)、橄欖油羅勒錫紙包乾㸆海鮮(大蝦、鮮貝、比目魚、鱈魚、三文魚等等)、薑蔥辣椒炒蜆、炒螃蟹、清蒸各種螃蟹(澳洲奄蟹、梭子蟹、紅蟹等等),翻來覆去,不一而足。

得好好看看妳的食譜,增加些花樣。

哈哈!灶王爺爺的來信真有趣,顯而易見跟我一樣好吃,他說自己貪嘴,而我在文章中開首稱自己是灶神娘娘,肚裏有饞蟲。同是吃客才會相交四十多年。我們已經約好了,疫情過後結伴去旅遊,好好吃、解解饞。不知道食神可不可以帶路?

我好吃但不懶做才會著手寫這本有關疫情食趣的書,何況疫情中有人等著看我的食譜,增加些花樣,這豈不就是對我的嘉獎和鼓勵嗎?

特別需要說明的是這本書內的食譜都是「克難」菜,因為疫情期間住在異國—瑞典斯德哥爾摩,周圍普通超市裡中國食材非常有限,我也只可能在這有限的範圍內燒出家鄉的食趣尋找樂趣。

此書的合作者攝影家亞男,我們二○○八年初識,因為那年十月夫婿比雷爾遠行,老友陳邁平(筆名萬之)看我在瑞典孤單,拔刀相助幫我張羅比雷爾的葬禮,請亞男為葬禮攝影留下珍貴紀念。我們萍水相逢,他能如此慷慨的伸出援手,我一直感懷在心,此後交往成了朋友。

深更半夜有了寫《食中作樂》的主意,就迫不及待的給亞男打電話,沒有想到他比我還要興奮。就這樣開始了我們的第一次合作,我們合作的如此愉快而投入。

從開始構思到完成,前後不到兩個月的時間,可以說是神速,當然是因為有衝動,其中包括了我和亞男互動的成份,讓自己保持在一個激情的狀態中進行創作。

希望這本書正像蔡瀾所說:「與眾不同!」那我就心滿意足達到了初衷。

書名:《食中作樂:餐桌上的鄉愁食光,三十八道菜譜的生活美味》

出版:時報文化出版