{眾神的花園}專欄

主角家中園子裡就有棵橙樹,每當主角心緒不寧的時候,柳橙總是會悄悄現身,變成場景的一部份,比如當主角認真想要和母親告白,聊一點心底話的時候,她的媽媽總是心不在焉地問女兒要不要吃柳橙,好像這才是世界第一等最要緊的事。

在不同情境下,英文字orange意指顏色,也可以意指水果,這是英文初學者都理解的常識,然而這種對應關係不是通則(例如我們說香蕉是黃色,而不說它是香蕉色),傳統上,少有水果可以這麼直接了當地代表一種顏色。

「橘色」這樣籠統的泛稱顯然也有不敷使用的窘境,任何簡單歸類都有辭窮的時候。你說的橘到底是偏紅的橘呢?還是帶粉的橘?深一點還是淺一些?一個人在選擇重新粉刷房間牆壁的時候,可能就必須面對這樣囉嗦但無可迴避的問題。當代油漆業者的色票樣本為了展示色彩光譜的豐富,並誘使消費者對臥房塗漆產生浪漫幻想,無不絞盡腦汁為色樣命名,光是落在暖色系區間的選擇可能就千百種,而且被冠以「珊瑚夕照」、「初夏枇杷」這一類充滿想像力的代稱。油漆色票的命名本身就是一種藝術,你可以從中看見詮釋的力量,好比說某種深沉的絳紅通常則常常被小心翼翼尊稱為「勃艮第」,而不是「豬肝紅」,畢竟主事者比較希望這個代號讓人聯想到搖著高腳玻璃杯品香的法國酒莊,而不是屠宰場。

如同英文字orange泛指一種色調,水果oranges多半意指龐大柑橘屬(Citrus)家族中的某些成員,在不同的地域,oranges的通俗說法一般代稱橘、柑、橙或柳丁等等,這些柑橘屬成員都有某種程度上的姻親關係。是以1985年一鳴驚人的英國小說經典《柳橙不是唯一的水果》(Oranges Are Not The Only Fruit) 與另一本同樣名滿天下的英國邪典《發條橘子》(A Clockwork Orange)的譯名略有出入,但並不妨礙這種水果的象徵意義。

●

《柳橙不是唯一的水果》是我本身非常喜愛的小說,作者珍奈.溫特森(Jeanette Winterson)二十三歲初試啼聲,第一本書便獲得各方注目,至今暢銷不輟。《柳橙》故事原型取材於自身經歷:溫特森是一名孤兒,收養她的家庭來自英國北方小鎮的五旬節教派(二十世紀初基督新教的分支),信仰虔誠的養母從小培訓她成為傳教士,學齡前的溫特森已熟讀聖經,積極學習佈道之藝。當年如果英國也有類似《電視冠軍》的聖經知識大考驗,溫特森小女孩大概是可以輕鬆過關斬將的那種冠軍體質。十幾歲的時候,眼見她就要變成教會培植的傳教士超新星,她發現自己愛戀對象是女孩,烈火燎原,教會與母親試圖「驅魔」不果,她在十六歲的時候選擇離家自立,半工半讀大學畢業後寫了這本小說。

許多評論者在提及這本小說的時候經常強調主角的性取向,將其視為女同志或性少數的啟蒙小說代表。我認為在上個世紀的80年代,在當時的社會氛圍下,性平運動壯志未酬,這本小說的出現確實有其標誌性的歷史意義,但它的殊異並不侷限於此,作者意圖探討的議題更宏觀。實際上,溫特森同樣也多次在訪談中拒絕將她的這本書定位為「女同志小說」,她的理論簡單明瞭──既然沒有人會把那些寫異性戀故事的小說標明為「異性戀」小說,何須刻意把我的小說劃入「女同志」的特定籮筐呢?

即便如此,從社會環境的氛圍來看,《柳橙不是唯一的水果》的橫空出世,或許確實為當代努力逆流而起的性平運動者創造了一個紓壓的出口。英國法律過去沒有將女同志定罪的條文,但是很難解釋為這是出於社會條件的成熟與尊重,反而應該說相較於「男性」同志,女性同志更加位處邊緣,更加不受重視。讀者必須理解:英國遲至1967年才在將男同性戀行為除罪化(而且僅限英格蘭與威爾斯地區,愛爾蘭與北愛爾蘭則遲至80年代才跟進),而這也僅僅只是從國家控管的刑事法律層面將「有罪」(guilty)的標籤移除,但是在宗教領域,政教合一同時深入民間的基督教派(包含傳統天主教與後來的新派各分支)仍堅守同性戀道德「有罪」(sinful)的立場──從這個角度來看,《柳橙不是唯一的水果》是一部空前絕後又不失詼諧的精采答辯書,它之所以萬眾矚目,或許正因為答辯者恰巧是基本教義派培養出來的(前)核心成員。

溫特森曾為這本書2014年的新版撰寫一篇前言,劈頭就講了件趣事:1985年這本書剛出版的時候,經常被書商擺在「教你怎麼做果醬」的食譜區架上。我覺得用這件搞笑的小事來導讀這本書是最好不過的,追根究柢,《柳橙不是唯一的水果》這本小說探討的正是各式各樣的「錯置」──為了建構文明秩序與維護精神安定,人類社會創造了各式各樣的分類系統,有的時候不免發生跑錯棚的意外或誤讀,至於那些界線與藩籬,註定隨著時間而產生不同程度的修正、偏移或瓦解。性別、血緣,歷史與神話,真實與虛構,乃至於愛恨情仇,很多時候並不是人類自以為是的那麼理所當然。

在同一篇作者前言中,溫特森寫道,後來這本小說經常被歸類到「同志/女同志」文學的架上,也許是因為她的性向或小說的內容,她覺得也無不可,但其實她不太明白,《柳橙》是寫給不分族群的所有人看的。幾十年後,《柳橙》漸漸變成了教科書等級的閱讀經典,她發現這本書漸漸從特定專區,移動到了「文學」的位置。從莫名的「食譜」區移動到「同志」區,再從「同志」區移動到一般「文學」的書架上,在某種程度上也對應了性平運動邊緣而坎坷的歷史進展,光是尋求普通的理解都不容易。

要從一個二元對立的絕對論世界觀中突圍何其困難,《柳橙不是唯一的水果》這本突圍之作運用了精彩的小說技藝,縫合了想像與現實,援引豐富的童話、聖經與聖杯(凱爾特神話)的敘事,提出了質疑,做出新的詮釋──像這樣的辯論在後現代論文中所見多有,但是要做到同樣的娛樂性、同樣的親和力,《柳橙不是唯一的水果》證明了文學形式效果好得太多,施展的空間也更大。

小說的「第一章:創世記」開場,自述者佳奈(書中主角與作者同名,為了區隔,書中主角譯名為佳奈)說明自己虔誠的母親好惡分明,從來沒聽過「百感交集」這種事,「世間人事物分成兩種,非敵即友」。敵人包括:魔鬼(多種形貌)、隔壁鄰居、性(多種形態)、蛞蝓,朋友包括:上帝、我們家的狗、玫琪姨、夏綠蒂.白朗特的小說、殺蛞蝓藥。寫完這些,緊接著主角自述:「起初,我也被歸在朋友那一方。」餘下的小說情節都是在延伸解釋這句後座力十足的話。

第一章的結尾寫得有趣──原本呢,作者的媽媽並不打算送女兒進學校讀書,因為她老是說學校是罪惡的淵藪,但是後來政府來函勒令小孩接受國民教育,小女孩聽到這個消息大喜過望,心裡想:「終於可以去淵藪啦!」

●

就各種意義來說,作者到底是從「淵藪」裡爬出來了,靠的可能不是學校或家庭教育,而是自我辯證的再教育。情人、信仰、至親將她放逐定罪,學校不能欣賞她的與眾不同,但她並沒有順服。

那麼,到底為什麼書名叫作「柳橙不是唯一的水果」呢?柳橙確實在這本小說中扮演了貫串全場的機關,預告了問題的浮現──主角家中園子裡就有棵橙樹,每當主角心緒不寧的時候,柳橙總是會悄悄現身,變成場景的一部份,比如當主角認真想要和母親告白,聊一點心底話的時候,她的媽媽總是心不在焉地問女兒要不要吃柳橙,好像這才是世界第一等最要緊的事。柳橙顯然被作者拿來做為借喻的道具,至於這種水果在這本書裡面象徵了什麼概念,無論是中產階級價值觀或其他各種人類自以為顛撲不破的真理,端看讀者自己的解讀。

溫特森在五十歲之後寫了一本真正的自傳,書名是養母對她說過的一句話:《正常就好,何必快樂?》既然是真正的自傳,其中的內容勢必與半自傳體的《柳橙不是唯一的水果》略有重疊,可以互相參照,然而就藝術表現形式來說,即便《正常》一書同樣提供了哲學性的自我辯證,效果卻萬萬不及《柳橙》。

舉個例子來說吧,在《柳橙不是唯一的水果》後半段,當教會與家庭強力施壓,認為「違反自然的熱情」是因為佳奈遭惡魔附身的緣故,在那個節骨眼,作者直接使用了超現實手法,召喚了魔鬼到家裡跟佳奈「聊天」。

故事裡和佳奈抬槓的魔鬼是橙色魔鬼,魔鬼解釋:

「唔,一個人會得到什麼魔鬼,全看這人頭頂的光環是什麼顏色而定。你的是橙色的,所以我就來啦。……我們來這裡,是為了讓你們整個人保持周全完整。你們要是忽視我們,就大有可能斷裂成兩半,或粉身碎骨,整件事情弔詭就弔詭在這裡。」

「可是在《聖經》裡,你們老是被驅逐。」

「書上講的事不能全信。」

透過這個小小的對話設定,作者試圖展現的是一個超越二元對立、色彩光譜更多元的世界觀。盡信書不如無書,歷史與神話並不是那麼涇渭分明,真實與虛構的界線經常是岌岌可危。當語言和文字被記錄下來,詮釋既然是人的工作,必然有誤讀的危險。

為了鄭重表達這個概念,本書第一章還沒開始之前,扉頁引言煞有其事節錄了兩位歷史人物的說法:

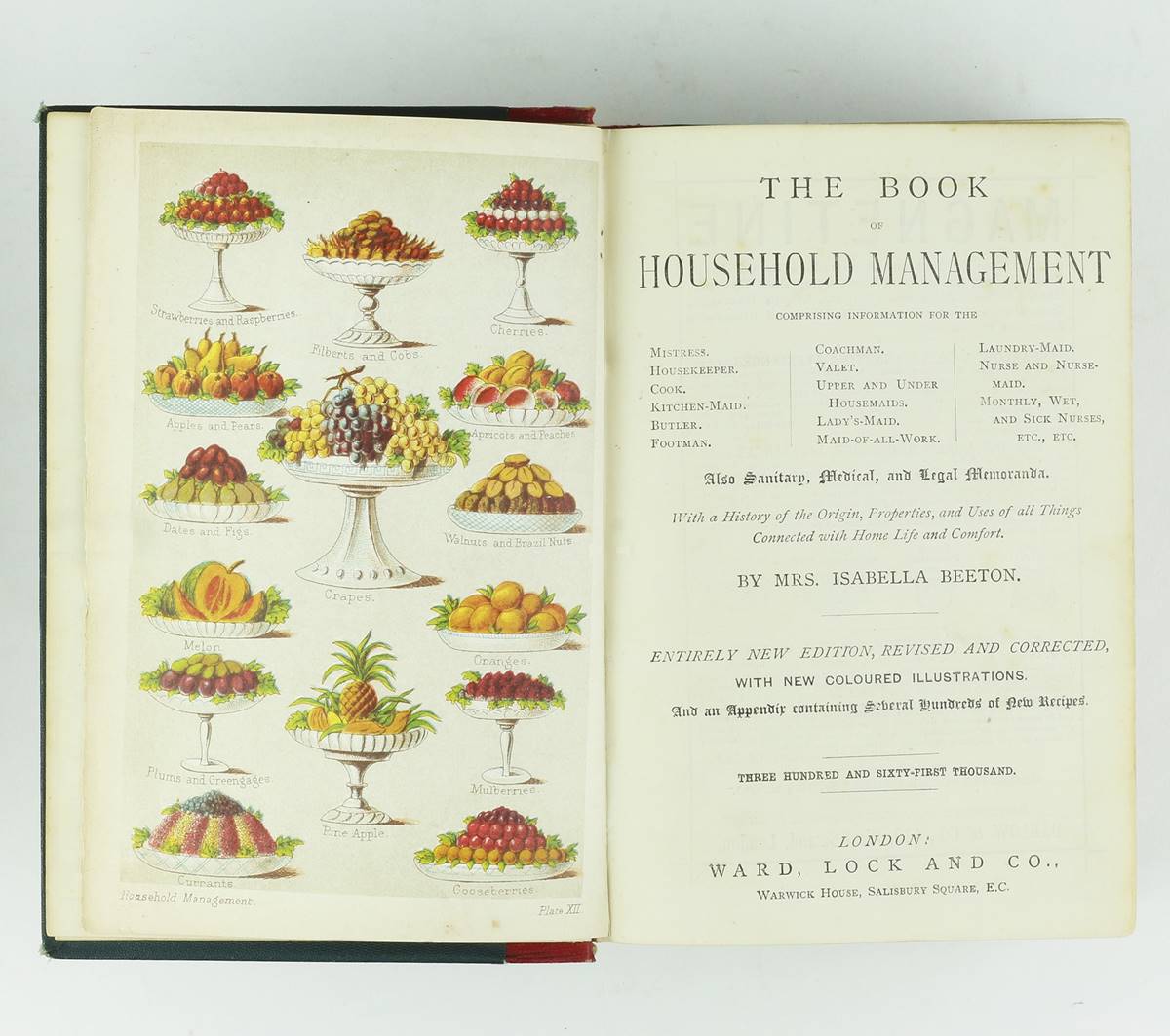

「採用厚果皮的話,表面的浮沫務必撇乾淨,否則最後的成品外觀欠佳。」──摘自碧頓夫人(Mrs Beeton)所著《柳橙醬的作法》

「柳橙不是唯一的水果。」──奈兒‧葛溫(Nell Gwynn)

讀起來像某種神祕的警世箴言,對吧?不過這兩句話是作者掰的。

英國的讀者可能更能領略這個玩笑的笑點──碧頓夫人曾在1861年出版了《碧頓夫人的家庭管理書》(Mrs Beeton’s Book of Household Management),書內詳列各種文明教養、相夫教子持家術,並且收錄大量食譜,一直到二十世紀這本大塊頭的書都還經常是僅次於《聖經》的英國超級暢銷書,碧頓夫人不僅僅是英國版的傅培梅,更可以說是宣揚維多利亞時代中產階級價值觀的神仙教母型人物。

至於奈兒.葛溫,她是英國國王查理二世的情婦,她是在劇院情牽國王的,傳說年輕時候的她先是在劇院賣橘子(因此後世經常把她形塑為麻雀變鳳凰之「賣柑仔的女孩」),後來成為喜劇演員,言談幽默機智。

很多年前我在網路平台上看到網友分享一句名言:「聽說未經查證轉貼養生文會得腦瘤。」溫特森掰了兩句名言,大概是同樣的意思,同時也呼應了小說裡那句意味深長的話:「書上講的事不能全信。」

《柳橙》書中還有很多巧妙挑戰二元論的類似橋段,充滿機趣,這是這本書尤為可觀之處。在《柳橙》這本小說誕生之前,涉及LGBT議題(好比《奧蘭多》)的故事絕少能輕快得起來,唯獨溫特森有此等餘裕可以藉由諷諭的文學技巧,把故事說得引人入勝又不失深度。

●

作為一名被教會所驅逐的人,溫特森在書中玩了非常多的地獄哏。《聖經》作為史上最暢銷的文字書,後人對它的詮釋自然也是千奇萬種,否則也不會那麼多分化的教派了。有沒有可能一個人堅守的信念,只是一開始的誤讀或幻想呢?

《柳橙不是唯一的水果》書中穿插了非常多改編的神話,其中有一則在我看來最接近這本書的核心主題。這個故事是這樣寫的:

幼發拉底河畔有座秘密花園,庭院深深,高牆聳立。花園雖有個入口,然有人守衛,閒雜人等無路可進。園裡各式花草樹木一樣不缺,它們一圈又一圈的成圓形生長,形如箭靶,靠近靶心處有座日晷,靶心有棵柳橙樹。

……(中略)……

食用果實意味著要離開花園,因為這果實敘說的是別種的事物、別種的渴望。因此薄暮時分,你告別這心愛的地方,茫然不知他日能否歸來,只曉得你將永遠無法循著同樣的路回到這裡。說不定有那麼一天,你偶然打開一扇門,發覺自己又來到牆的另一邊。

沒錯,這則改編隱射的正是《聖經》〈創世紀〉中知名的伊甸園,但是在溫特森的版本中,「知善惡樹」結出來的果實是柳橙。在〈創世紀〉裡面,吃了禁果的亞當和夏娃被視為墮落,創造他們的上帝將其驅逐離開花園。在《柳橙》的版本裡,失落的人們並沒有被入罪,他們獲得「已知」的能力,勢必踏上「未知」的征途,那並不必然視為沉淪,或許有一天還能得以復返回到那座花園。

《聖經》紀載並沒有特別描述那棵樹結的是什麼果實,後世的藝術創作中,伊甸園裡面知善惡樹結的果子根據創作者的詮釋而變幻莫測,有時候是無花果,有的時候是石榴,但是大部分時候是蘋果。有趣的是,在人類歷史中最著名的聖經主題畫作之一《根特祭壇畫》(The Ghent Altarpiece,范.艾克兄弟於十五世紀所創作,因為太知名而命運乖舛,經歷過七次竊盜與各種破壞)中,真人比例的夏娃神情肅穆,手中捏著的禁果看起來正是柑橘屬家族的老祖宗之一「枸櫞」(Citron)。溫特森作為曾經的《聖經》常識小神童,不可能不知道這幅畫作中與眾不同的枸櫞。

宗教學者對於夏娃到底嗑了什麼水果的研究不計其數,學者也對為什麼范‧艾克兄弟選擇枸櫞為禁果做了各種合理的推測,如同學者們對於伊甸園與諾亞方舟的確切位址爭辯不休。就藝術表現形式來看,到底禁果是什麼品種並不重要,但我可以合理推測溫特森不會選擇最通俗的「蘋果」來做為意象的代表,因為《柳橙》一書的要旨就是要強調:閱讀,或者理解神的意旨,必須要回歸到自己的、人性的理解,而不是順從權威、教條或主流告訴你應該如何去理解。簡言之,獨立思考。

●

一個人的柑仔,有可能是另一個人的炸藥。批判社會沉痾是戰後當代英國重要的藝文傳統──早在《柳橙不是唯一的水果》出版之前,從喬治.歐威爾(George Orwell)身後出版的中學回憶錄《如此歡樂》(Such, Such Were the Joys,1952)、安東尼.伯吉斯(John Anthony Burgess )的中篇小說《發條橘子》(1962),到英國搖滾團體Pink Floyd名曲〈牆裡的另一塊磚〉(Another Brick in the Wall,1979)皆展現社會關懷不遺餘力,這些作品共同批判的主題是:為了鞏固階級之間的高牆,高壓教育與懲戒是管理者的必要手段。

伯吉斯在1995年替新版《發條橘子》補充的前言中說明「發條橘子」的含意:「發條橘子本身是不存在的,但老倫敦人用它做比喻。其寓意比較怪異,總是用來形容奇怪的東西。He’s as queer as a clockwork orange(他像發條橘子一樣怪),就是指他怪異得無以復加。」他延伸了這個比喻,說明了取這個書名的用意:

「人被賦予了自由意志,可以由此來選擇善惡。只能行善或者只能做惡的人,就成了發條橘子──也就是說,他的外表是有機物,具有可愛的色彩和汁液,實際上僅僅是發條玩具,由著上帝、魔鬼或無所不能的國家(它日益取代了前兩者)操控。徹底善與徹底惡一樣沒有人性,重要的是道德選擇權。」

80年代發表的《柳橙不是唯一的水果》延續了上述英國藝文傳統的批判火力,在書中我們讀得到喬治.歐威爾諷諭英國教育、冷眼不失詼諧的語調,也能看到類似《發條橘子》的人類機械化比喻(書中某個寓言中,一位對塑造「完美的人」有強烈執念的國王從一位賣橘子的老頭手中拿到一本秘笈,秘笈中「完美的人」脖子上有螺絲釘),同時也可以讀到大量「打破高牆」的意象──好比說,〈第二章:出埃及記〉,一位好友為病榻前的小女孩佳奈朗誦了葉慈的詩,其中兩句是:

「All things fall and are built again

(所以一切東西皆傾覆隨又繼起)

And those that build them again are gay.

(而肇造興廢的人無不精神奕奕)

在英文裡面,gay一字同時可以詮釋為精神煥發、愉快與同志。這麼一點幽微的詩意,足以說明這本小說的企圖,以及試圖帶來的希望。不要當牆上的另一塊磚,不要當沒有靈魂的發條橘子,認識這個世界的豐富,當一個能獨立思考的人。