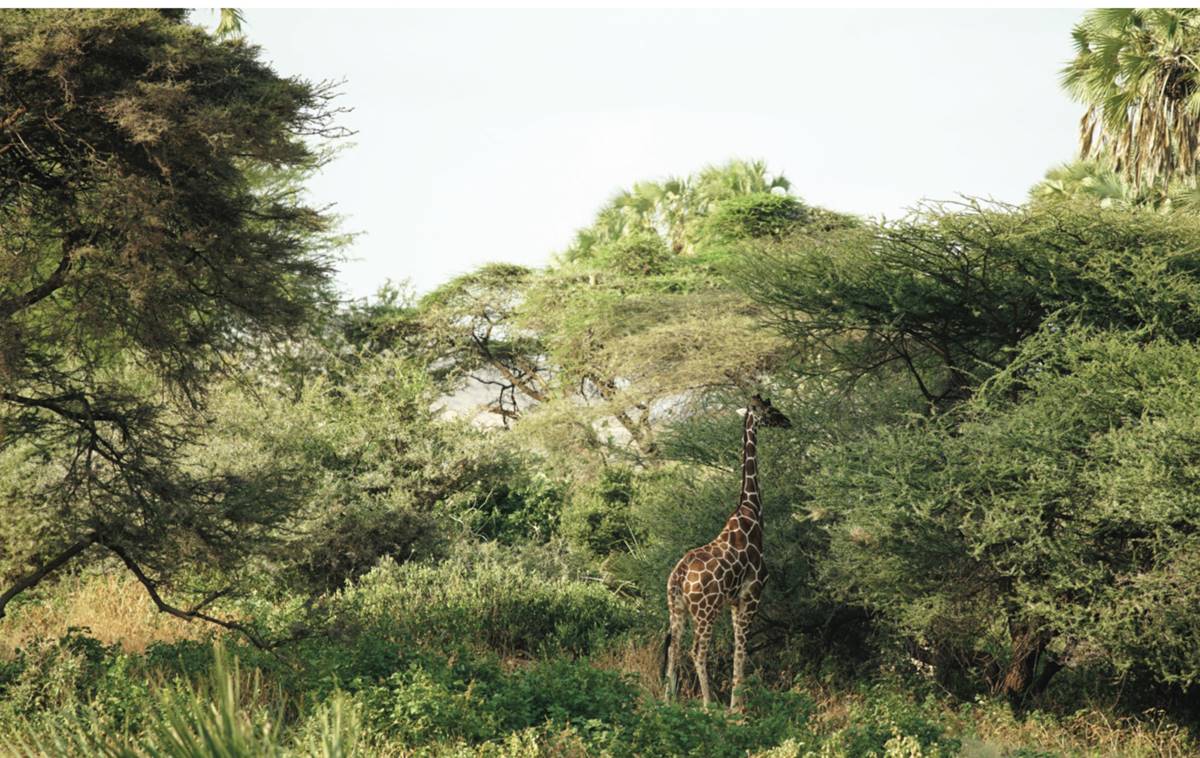

近十隻的大小非洲象,踩著夕陽餘暉集體渡河飲水,小象們始終近距離被母象成群包圍守護,從不落單;綠樹成蔭下,一隻咖啡色白格紋的網紋長頸鹿,佔據一角獨自大快朵頤,埋首享用鋪天蓋地的葉子大餐,專注地讓天地間彷彿只剩下靜謐祥和,再無紛擾;幾株枯枝灌木叢間出現了一處突起,是荒地上落著的一座小石丘,強壯健美的細紋斑馬孤身傲立著,像個勇敢的戰士守衛著荒野,一陣風吹來,牛椋鳥從其背上振翅高飛……

造訪非洲以前,嚴格來說,我並不能算是動物愛好者。

只是日常生活裡,偶爾有緣遇上了,喜歡嚕嚕貓揉揉狗,療癒一下。家裡沒有飼養寵物,也完全沒有在追蹤動物相關的資訊、影像或節目,少數幾次踏入動物園,也是抱著郊遊玩樂的心情,並非衝著動物們而去。一切的接觸,都是走佛系緣分路線,所以這趟旅程,讓身邊不少好友家人大感意外。

說實話,我最初也並非抱著迷戀動物的期待來到這塊土地。更像是好奇、想瞧一瞧,想探訪生活在原始荒野裡的生命,以及這個旅行念頭,為什麼會跨越十年,又像是再被靈魂召回。心想著,或許真實看過了、多些認識了,也就放下了,這個心願就此畫下句點,人生繼續向前。

不過命運的劇本,顯然從不會照著人類的預想來寫。

獵遊之中,一切都是流動的

非洲首夜,在方舟旅館近距離目睹月光下的野生象群,確實震撼。但真正進入大草原開始獵遊,又是截然不同的經驗。

最大的差別在於——你必須「出發去追尋」。

你必須有所行動,而非被動等待,才能進入與生命相遇的曠野。獵遊之中,一切都是流動的。人類、動物、植物、雲朵、陽光、風、沙塵、氣味、感受,同在一個古老的廣闊荒野裡,我們會經歷種種動態的過程,尋找、追蹤、聆聽、感知、等待、期盼、失落,直至遇見。而後下一秒,又是全新的起點。

在肯亞桑布魯(Samburu)展開的人生第一場獵遊,像是為我的生命翻過了新頁。

那是個陽光燦爛的日子,經歷一上午的長途移動,在午後到達保護區裡的住宿點安頓。非洲正中午的藍天豔陽,就像學校的訓導主任,萬物都是能躲就躲、全無動靜,比起夜晚更加了無生氣,然而只要當過學生的都知道,精彩的戲碼,總是在老師轉身離開後才會上演。我們把握時間,追著太陽邁向地平線的步伐,在傍晚之前驅車展開大草原的首次探險。

依照安全規定,人車必須在晚上六點天黑以前,離開動物保護區,所以認真計算起來,第一場獵遊只有約莫兩小時。但那天短短的回憶,卻豐足地值得用一輩子去回味,我幾乎能想像,當某一天白髮蒼蒼再憶起,自己還是如數家珍、滔滔不絕的樣子。

近十隻的大小非洲象,踩著夕陽餘暉集體渡河飲水,小象們始終近距離被母象成群包圍守護,從不落單;綠樹成蔭下,一隻咖啡色白格紋的網紋長頸鹿,佔據一角獨自大快朵頤,埋首享用鋪天蓋地的葉子大餐,專注地讓天地間彷彿只剩下靜謐祥和,再無紛擾;幾株枯枝灌木叢間出現了一處突起,是荒地上落著的一座小石丘,強壯健美的細紋斑馬孤身傲立著,像個勇敢的戰士守衛著荒野,一陣風吹來,牛椋鳥從其背上振翅高飛,劃破寧靜;小山坡孑然而立的金合歡樹下,慵懶的獅群熟睡著,七八隻窩成一團,還有個傢伙睡得四腳朝天,大方袒露圓滾滾的肚子,恣意享受傍晚涼爽的餘韻。

這一切都真實存在著,那麼近在咫尺,甚至是伸手可及。

長頸鹿成為我的引路者

野生動物自由呼吸、漫步在大自然裡的樣子,與動物園的觀賞經驗完全不同,只需要一眼,便能清晰領會到其中不同。這片荒野,確實才是生命真正的依歸所在。視線所及的一切,好野、好美,我的心臟怦怦跳動,感覺到大地的能量與生命力,毫無保留地在眼前萬物之間流動,他們是一體的。

而後,夕陽貼近地平線,日落將第一場獵遊導向尾聲,我們遇到了一隻緊鄰著吉普車行進用碎石路的網紋長頸鹿。

牠高大、纖瘦、優雅,迎著被餘暉染成橘黃色的天空,一步一腳,姿態閒適輕鬆,一根長長的尾巴懸在背後,瀟灑搖啊搖,站在吉普車上的我們,彼此作伴漫步了草原小小一段路。雖然只是短短十幾公尺,但就在那幾秒之間,隨著牠的悠閒步履,我原本澎湃洶湧的脈搏,竟跟著也平緩了下來,和眼前這隻美麗的生物進入了相同的頻率,那個神奇的瞬間忽然到來——我清晰感覺到自己活著,活生生地存在著,不似在學校或職場中那樣要求自己高效精準如電腦般地運作,我是單純的,我是個隨時充滿可能性、柔軟性與個體性的生命。

長頸鹿成為我的引路者,引領我進入、感受了這片原始大地的呼吸。

一次宛如CPR的徹底復甦

生活在城市裡時,總是人造的無機物在掌控著我的呼吸。

刺耳的早晨鬧鐘、捷運倒數進站的閃爍紅燈、通訊軟體咚咚不停跳出的通知、好不容易拚命縮短又會在一通電話或一場會議後瞬間變長的待辦事項。我活著,又感覺像沒活著,即使我感謝自己已屬於幸運的少數,能做著喜歡且有挑戰的工作,憑藉一己之力已有把握能溫飽,不必時刻為三餐房租所追趕,可是日復一日生活在人工建造的水泥厚牆裡,我還是感覺自己失去了某些與生俱來的東西。

後來我才知道,那是與原始自然的連結,是一股想用身體去直接感受陽光、雨水、風、土壤、礦石、蟲鳴、獸吼的渴望,是和自然界各式各樣的生命和物質共處,一起呼吸、一起共享某種無聲語言的狀態。

仔細回想,與大自然的疏離、連結斷裂,從來不是一個忽然降臨的結果。認真說起來,更像是一種溫水煮青蛙的狀態,隨著時間推移,隨著謀生的迫切,常處人造世界的我們會日漸習慣沒有自然的生活,浸泡在逐漸加溫的水中,漸漸被煮熟,成為一具木然、無感的僵化軀殼。

但偶爾,生活中某些片刻,我們其實還是會不自主向大自然靠近。

我的老家在田野鄉間,每到夏末,如有空回家,四周都會見到滿滿都是金黃色、飽滿低垂的稻穗田地,我很喜歡聞到割稻的「味道」。雖然空氣裡四處飄散飛舞的絨毛(幼穗)實在讓人全身發癢,但我還是喜歡踏出家門,深吸一口氣,感受稻梗被割斷而顯得更加濃郁的草香、少部分提早收割而已經開始放水淹田的泥巴味、鄰居家門前禾埕曬穀的豐收氣味。現在看來,那或許也是一場鄉間獵遊,用雙腳出發去追尋大片稻田的呼吸,那讓我感覺內在與身體特別靠近。

在非洲的原始曠野上,是更加遠離俗世塵囂的體會。如果說鄉間稻香是偶發地喚醒,大草原上由長頸鹿引領呼吸,就是一次宛如CPR的徹底復甦,在這個距離成長之地近萬公里遠的地方,我感覺靈魂從體內醒來,彷彿聽見一道聲音劃破空氣——「這是為什麼你在這裡的原因」。

「以描寫非洲荒野而成名的作家勞倫斯‧凡‧德普斯特(Laurens van de Post)曾說:『獅吼之於寧靜,猶如流星之於夜空。』就像從夢中醒來,有一種被拉回自己身體的知覺,彷彿這古老聲音的力與美,將靈魂從無盡的求索之中拉回己身。」[1]

無論是獅吼或是長頸鹿之聲,走進古老的遼闊曠野,出發去追尋原始生命的路上,我們都聽到了內在的深沉呼喚。跟隨大地與野性生命的引導,我們重新感受活著,從內感受呼吸。

你必須「出發去追尋」

近幾年蔚為盛行的登山、露營、健行、潛水、衝浪等活動,我想其中許多愛好者,也是秉持同樣的渴望而著迷其中,一再投入。城市的便利快捷,固然讓日常生活非常舒適、省力,但作為一個生命體,我們始終會渴望自然,會想念森林、草原、高山、湖泊與海洋,這是一種幾乎是本能的渴望。所以在解決首要的溫飽問題後,不分年紀、性別、種族、宗教,人們總會想從各種途徑親近自然,用各種方式和萬物生命連結。

在我看來,那也是一種內在的歸屬和呼喚。

人們不由自主地渴望回歸,呼吸著大自然的純粹氣息,跟隨地球的生命脈動,試著校正身處人工社會的那種抽離感,期待能夠調整內心的紛亂節奏,讓體內的生命力轉醒。

持心而論,非洲獵遊並不是唯一的方法,獵遊行為本身並沒有特別偉大,前述的各種活動亦各領風騷、各有所長,無法以優劣分別。但是,獵遊確實也有自己的特別之處,我相信,非洲這塊目前仍然普遍被認為是人類生命起源的古老大陸,仍有著她獨一無二的能量。

無論經由什麼途徑,最初始、也是最重要的起點都是一樣的——你必須「出發去追尋」,有所行動,而非被動等待,才能進入與生命相遇的曠野。

與其說獵遊是一種冒險,在肯亞桑布魯的第一回合告訴我,更重要的是,找回生命的能量,找回內在和靈魂的「呼吸」。(轉載自《做生命的獵遊者》,小標為本刊編輯所加。)

【說說書】

主標:非洲大草原的禮物

文:徐蘊見

這本書,從一趟非洲獵遊之旅開啟。

獵遊(Safari)一詞,對許多人來說可能相對陌生,它源自斯瓦希里語(Kiswahili),是一種東非地區使用的主要語言,原始的語義為旅行,與動物無關,但近代多用來指稱特定的一種旅遊活動──進入荒野,追尋野生動物。

在過去殖民時期,「獵遊」原被用來意指西方人來到非洲野外的狩獵旅遊,當時許多貴族喜歡帶著獵槍到野外獵捕動物,作為一種娛樂活動,也有展示權力的意味。後來,殖民主義從歷史中退場,人類社會開始往新的方向邁進,非洲的觀光形式也起了變化。

層出不窮的動物滅絕危機,生態保育觀念逐漸成為主流,現代的獵遊旅行,已經有了本質上的轉變,獵殺已經不再是目的,人類也不再凌駕於動物之上,取而代之的,是在遵守相關保育規範的前提下,乘車進入野生動物的天然棲息地,放下板機、拿起相機,近距離觀察與拍攝動物。獵遊,如今是充滿探險精神的體驗旅程,同時,也是當代非洲旅遊極具代表性的一種方式。比方說,大家多少耳聞過的「非洲動物大遷徙」,如果想要親臨現場目睹,獵遊就是最佳方式之一。

此行的初衷,出於對原始生命的好奇與探問。

我想大多數人都同意,身處複雜的現代社會,職場、家庭、情感、生活各種難題不斷,每一天的我們都會有新的煩惱,小至午餐想吃什麼,大至一生意義的追尋。「人生好難」從大學時期常掛在嘴邊的玩笑話,已經變成一種普遍共識,好多人都在拚命尋求解方。

我不禁想,做個「人」這麼複雜,那動物呢?

尤其是自由生活在自然棲息地的野生動物,應該能夠相對純粹吧?

沒有所謂「人生」難題,順應天地,遵循自然法則過活,生老病死、弱肉強食,不斷上演生命的循環。還有那被譽為人生必看的經典場面──動物大遷徙,是否真如電視上那樣壯闊動人?若能走一遭非洲大草原,親眼看一看原始生命的樣貌,在荒野大地的自然節奏裡,也許會藏有什麼樣人生步伐的提示。

而事實是,藏在大自然裡的禮物,多得超乎預期。

這本書,記錄著從非洲帶回的所思所想,包含著旅程間有趣或特殊的回憶,但更多的是,從中學習或體悟的生命觀點。落筆時我私心將它想像成一顆時空膠囊,希望五年、十年,甚至五十年後的自己,當在人生不同階段拿起再讀,都會有不同風味。

在書寫的途中,時常想起蘇萊卡.曹華《被中斷的人生》書中的一段故事,她所造訪的一位朋友,對旅行提出了一個理論:「每當我們進行一趟旅行,其實總共旅行了三趟──第一趟是準備與期待,包括整理行李與做白日夢,第二趟是實際上的旅行,第三趟則是日後記憶中的旅行。『最重要的關鍵,是盡量保持這三者的獨立性。』他說。『而且無論你正在哪一趟旅行中,都務必全心投入。』」

我喜歡這個概念。確實,非洲之行的收穫,並不僅僅來自於身處當地的那些日夜,出發前、旅途中、回程後,各自發生了好多意料之外的故事,不同階段也遇上了不同課題,對我來說,各有意義。

假想若有一天,在慣性日常的無情沖刷下,在日復一日不停疊增的記憶庫中,它們被淹沒、被淡忘,逐漸碎化,乃至終消隱在時間流動中,將是多麽可惜的遺憾。所以第三趟旅行,我決定再出給自己一個考題──提起筆,挑戰將它留下。

而撰寫這本書的過程,我想應該可以稱之為第四趟旅行。這是一趟徹底的獨旅,一路上,總是一個人在記憶裡、在鍵盤上、在思緒之間,試著翻山越嶺、鑿土深掘,把自己掰開再闔上,把無形化為有形。

不知不覺,我已走得比想像更遠。每個階段,收穫都非常豐足,有難題、有投入,也很享受,我全心感激且樂在其中,不只是那些能夠沉浸在喜樂的時刻,也包括過程中每一次需要忍耐害怕、對抗不安的艱難。正是有這些陰影的襯托,才點亮了每一份收穫的喜悅。

這本書想傳達的,重點並不在這一路的旅行紀實,我認為旅行之所以獨特,就在於獨一無二的「當下」,即便同樣的人事地物,不同時空不同狀態不同情緒,就會造就完全不同的體驗。我的經驗和記憶,能夠分享,但無法複製提供給任何人,旅行只能由自己創造。

但是,獵遊讓我看見了許多近似人生的風景,自然界的大小事時常隱藏著生命的指引。當我親眼見到非洲大地的開闊與自由,體會被看不見邊際的大自然包覆著,第一次感受到每個細胞都在呼吸,充滿好奇、同時卻又充滿平靜,心中浮現許多人生值得探索與感謝的事物,我想,那就是大自然給予最無私、且巨大的愛。

大自然的力量,遠比想像得更直透內心。旅行之後,我能開始敢於更大膽去拓展生活的可能性,更頻繁地與自己對話和覺察,我,已不再是原來的我。獵遊,會重新喚起潛藏內心的好奇心和觀察力,對事物積極尋找新的觀點,在非洲大草原如此,回到日常細節亦然,從草原探險到人生冒險,我漸漸發現,保持獵遊的心態,似乎比尋找某種「解方」,更適用於人生。

一旦邁開步伐,所見就會開始流動。希望這本書可以是個邀請,歡迎你,隨時、隨地,向內心、向世界,展開一場探索生命的獵遊。(節錄自《做生命的獵遊者》)

書名:做生命的獵遊者

作者:徐蘊見

出版:健行文化

出版日期:2025/02