{不只是臺菜}專欄

按臺語說就是:「袂赴飼」,因此芡芳成為快速提取「旨味」的一種「偷食步」,也造就出臺灣料理帶有油香,但也不會特別濃膩的風味。這種烹飪觀念,與西洋料理熬煮高湯或甚至跟中式的雞架子高湯,其實都有本質上的差異,同時也表現出飲食文化的豐儉程度不同。

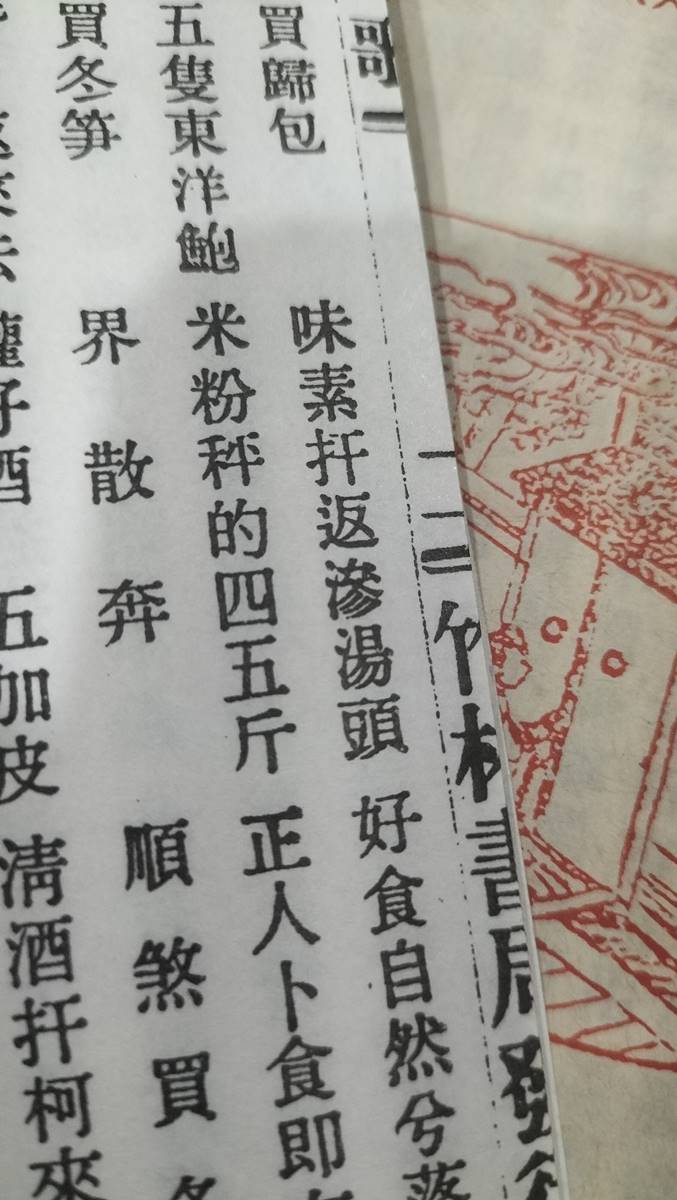

這是1932年,瑞成書局所出版的《安童買菜新歌》裡的一句歌詞,安童哥上街買菜備辦酒席,沿途唱了大段大段的歌詞都環繞著各種食材,可見這時候的味素已經是居家必備調味料,由於價格低廉,廚師們不必再費心砸食材熬高湯,大幅縮短料理製程,不僅安童哥愛用,至今仍然是許多麵攤、食肆、中央廚房的調味聖品,某些傳統食品的製作配方表裡,也處處可見味精、味素或麩胺酸鈉(MSG)的蹤影,可說是影響臺灣人的舌頭甚鉅。

日本人的口味當然也被味素拿捏了超過一百年,1909年開始販售「味の素」的公司,以商品名稱註冊登記,還開發出柴魚風味的「烹大師」,以及桌上瓶味素。從早餐的味噌湯到午餐連鎖速食牛丼,或是晚餐的燒肉,消夜的關東煮,日本人幾乎離不開「味の素」這家公司,是目前市佔率最高的品牌。

老老實實地學習如何吊一鍋高湯

味素令人聞之味變的爭議,始自1968年,那則被惡作劇投稿到《新英格蘭醫學雜誌》的虛假論文,其實是兩名美國醫生假借華人的名義,投訴中國餐館的味精讓他們產生頭痛、爆汗,甚至噁心、身體麻痺等症狀,從此味素就成了餐桌上的洪水猛獸,也使得人們重新看待燉高湯的烹飪技巧,或另一方面也有科學團隊開始投入研發比味素更健康的提鮮調味料。

但在我看來,以目前的科技來說,後者必然是徒勞的。因為市面上各種試圖取代味素的提鮮調味料,成分反而更為複雜,與其攝取這麼多容易造成身體負擔的添加物,倒不如回頭使用相對單純的味素來提味。

或者更乾脆一點,老老實實地學習如何吊一鍋高湯。

根據味素發明者池田菊苗的研究成果,人類的舌頭除了酸、甜、苦、鹹之外,還能嘗得到第五種「旨味」,即中文所說的「鮮味」。但從「鮮」這個字的結構,就知道中文的「鮮」並不盡然跟「旨味」相仿,中文的「鮮」更像是形容食材新鮮,所以將「魚」、「羊」二字合而為一。

昆布、柴魚、香菇、起司、蝦醬、魚露,甚至某些日本綠茶,都帶有這種「旨味」,池田博士最早是從12公斤的乾燥昆布裡,提粹出30克麩胺酸鈉,這是「旨味」的來源之一,也是味素唯一的成分;而他的徒弟小玉新太郎則是用柴魚,提取出同樣帶有「旨味」的肌苷酸。換言之,只要活用「旨味」,搭配雞骨、大骨、魚鮮、蔬菜等食材,就可以避免使用味素乃至其他提鮮調味品。所以我做菜的時候,習慣將昆布跟香菇預先熬製成高湯,分成小等分,放進冷凍庫保存,這樣不管是煮湯或炒菜,需要用的時候直接丟入鍋中即可。

旨味之必要 油分之不可缺

然而除了「旨味」,熬製高湯還需要油分,或是食材的梅納反應,來達到乳化效果,以增加湯頭的風味層次,例如韓國料理常見的牛骨濃湯或牛骨粉,就是取用大量的牛骨與牛脂;或像醃篤鮮這類中式高湯,則是以金華火腿的肥肉跟老母雞雞油為主調;還有奶白魚湯,必須先將魚肉或魚骨煎至金黃香酥,後續才能將魚湯熬出濃郁的湯色及鮮味;還有洋蔥湯最困難的技法,就在於要把洋蔥炒到焦香又不糊鍋的程度。就連法式澄清濃湯(consommé),都不能省去油炒洋蔥、西芹、胡蘿蔔這三樣香料蔬菜的過程。

這個技巧其實就是「芡芳」(khiàn-phang),包括炒香菇、炒扁魚乾、炒金勾蝦乾等等,但鮮少聽說臺灣料理在炒菜或是燉煮的時候,必須另外加入高湯,較常見的都是透過火候十足的芡芳程序,頂多加入泡發香菇的水,來滿足一道料理的香氣,這或許也反映著臺灣料理的製作程序較為精簡,如講求速度效率的辦桌文化,在撇除味素的前提之下,若要從零開始熬製高湯,不敷成本也不符現實,按臺語說就是:「袂赴飼」,因此芡芳成為快速提取「旨味」的一種「偷食步」,也造就出臺灣料理帶有油香,但也不會特別濃膩的風味。這種烹飪觀念,與西洋料理熬煮高湯或甚至跟中式的雞架子高湯,其實都有本質上的差異,同時也表現出飲食文化的豐儉程度不同。

熬高湯是烹飪的硬功夫

除了高湯的不同,湯類料理的應用也各不相同,西方的湯是用來開胃的,中式料理的湯往往堪當一道大菜,而臺灣的湯類料理,則負責飯菜的結尾,從辦桌宴席到便當小吃,臺式湯品更像是用來收束味覺,除了暖胃之外,還能讓剛才吃下的飯菜得到水分,帶有膨脹效果,因此有些人的飲食習慣是一定要在飯後喝碗湯,才會有飽足感。像便當店喜歡用便宜的海帶芽跟蛋花煮成免費的附湯;賣羹湯的店家大多用柴魚,但費工一點的會使用扁魚熬湯;還在使用燉盅的傳統小吃店通常都會有一道香菇雞湯等等,雖然大部分都還會另外再加味素,但不難看出這些湯品的組合,都是為了提取食材的「旨味」。

熬高湯是烹飪的硬功夫,但生活有時候沒辦法這麼講究,所以我的廚房常備著一小盒味素,不僅是用來因應忘記儲備或冷凍高湯的用罄,更多時候是為著懷想那1930年代的臺灣老味道裡,味素儼然是穿梭時光而來的老靈魂,必須有它的提味,才得以重現那個年代真正的味道。