他用鐵鎚把酸柑茶的一角敲碎,將碎屑注入熱茶,等待一會兒,濃郁的茶湯伴隨著陳皮的香氣散了出來,不過,捶打的聲響把我嚇了一大跳,沒想到喝茶是這麼粗魯的事。

[dropcap]像[/dropcap]魚鱗般的雲朵,一球一球鑲嵌在藍天上,倒映在地面的影子,不是山和河壩,而是一叢一叢墨綠的茶樹,蜿蜒如迷宮。

茶,屬會意字,可拆成艸、人和木,意思就是「人在草木之中」,表示需要大量的勞動力,峨眉水流東老家農地的前世今生,從梯田、茶園到橘子園,看出市場的喜好和轉變,父親選擇離開這條產業鍊,帶著母親和簡單的行囊北上,一心一意工作賺錢,連喝一口有味道的水,都算奢侈,記憶中,除了家裡有客人以外,母親擺放的,只有煮沸放涼的白開水,夏天頂多加上仙草茶,其他時間可說跟「茶」的閒情逸致絕緣得徹徹底底。

經過歲月轉化的緊壓茶 有種說不出的壓抑與苦澀

可能是我小學的時候,不知父親為何心血來潮,從冰箱裡拿出一包珍藏已久,看起來硬梆梆的東西,他把捲了好幾層的油紙袋(塑膠袋)打開,最裡頭那層,染透出霧黑的色澤,原來是可以化痰解熱的酸柑茶,應該是親戚做的,因為節省至極的父親不會花錢去買。

「這是好東西啊!要喝喝看嗎?」父親問。

他用鐵鎚把酸柑茶的一角敲碎,將碎屑注入熱茶,等待一會兒,濃郁的茶湯伴隨著陳皮的香氣散了出來,不過,捶打的聲響把我嚇了一大跳,沒想到喝茶是這麼粗魯的事。

「酸酸的,臭脯臭脯…….。」母親喝了以後,眉頭一皺,說出感想。

我也被這樣的說法制約,酸柑茶被父親捲放回冰箱,從此以後,對於不識茶、不會泡茶的一家人,還是跟茶保持距離就好。

婚後搬回老家附近,居住在茶區,做茶烘茶已是司空見慣的日常。頭份曾經有一家獨立書店「燕林書店」,有賣做成茶包的酸柑茶,熟悉的味道讓我憶起往事,酸味雖然溫和了許多,但第一印象帶給我太大的衝擊,總覺得經過歲月轉化成特殊風味的緊壓茶,在頑固粗礪的外表下,有一種說不出的壓抑與苦澀。

前不久,母親想去探望大她15歲的大姊,也就是86歲的大阿姨。我開車繞過頭份,不小心迷路,闖進人聲鼎沸的竹南市場,倒車回頭的時候,母親感慨地說,長姊如母,大阿姨要照顧九個弟弟妹妹,是外婆最得力的助手,兩人常常從造橋雙合窩走到竹南市場賣菜,非常辛苦……。我心裡正慚愧著,跟大阿姨已有10年沒見面,她年輕時的影像紛紛從腦袋的資料夾倒出來,首先是很美的名字~曾蘭妹,做事俐落、吃苦耐勞,還有宏亮的聲音,也送過我們許多花瓶、西洋娃娃和聖誕裝飾,都是她工作的陶瓷工廠淘汰,還堪用的生活用品。

從臺13線轉進俗稱米粉街的尖山,陶瓷工廠早已人去樓空,用來接待客戶的貴賓室,外牆爬滿了構樹和芒草的影子,密密麻麻,幾乎讓人透不過氣來。我相信母親一定是鼓足了勇氣,其他兄弟姐妹擔心惹到姐夫的怪脾氣,紛紛敬而遠之,唯一願意來的,只剩母親。

色澤深沈的酸柑茶,一個有花瓣般的輪廓

彎進小巷弄,大部分關著門,我們在大阿姨家外頭喊了好久,外籍移工終於出來,有點耳背的大姨丈跟在後頭,用狐疑的眼神打量著我們的來意。

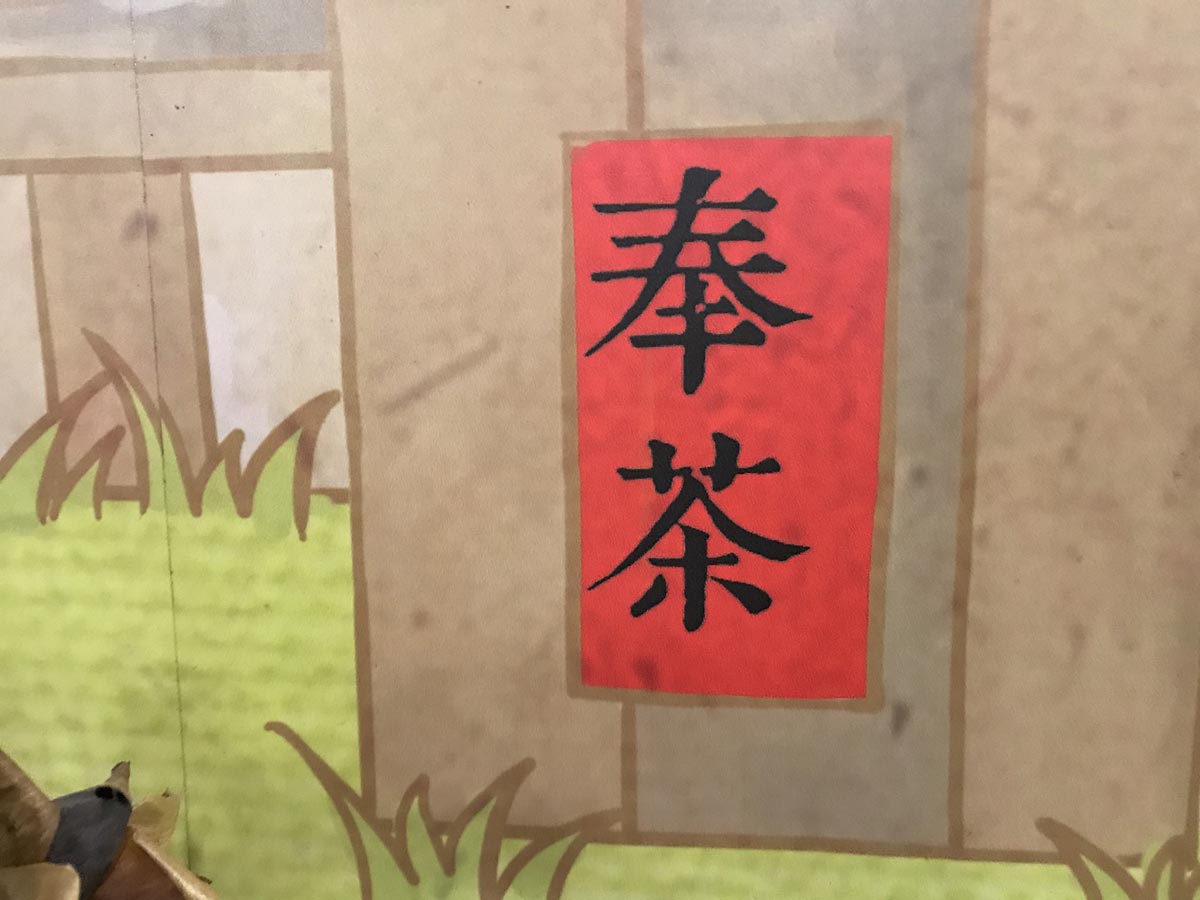

母親小心翼翼地聊幾句客套話,稍微化解嚴肅的氣氛,讚嘆91歲的姐夫數十年如一日,身體依舊健朗,大姨丈回說,他從來不曾吃過藥,而且剛從頭份逛回來呢!我隨意問起大姨丈是不是會做酸柑茶?他得意地說:「妳問得正好,我做了上百個,很多人想跟我買,要就拿去,不賣,用送的。」隨即拿出兩個存放20年,色澤深沈的酸柑茶,一個有花瓣般的輪廓,另一個缺了一角,蓋子滾起荷葉邊,都不減樸實渾圓的特色,但是母親擔心有誤會,說明純粹是來看大阿姨,並非貪小便宜,堅持不收。

外頭陽光普照,屋內凝結著孤單黯然,坐在輪椅上的阿姨更顯得蒼白。母親說:「大姊,我是阿銀仔啊,妳還識我嗎?」。

她緩慢地點頭,勉強擠出一絲說話的氣力,「識……。」

「阿姨,記得我是誰嗎?」我接著問。

她點點頭,大嗓門消聲匿跡,但是卡住的記憶開始鬆動。

母親發現大阿姨手心微涼,一面按揉,一面叮囑要努力抬手動腳,增加血液循環,也推她出去曬曬太陽,幾個正在聊天的鄰居,高興得打招呼,「要多出來走動、講話,我們都很關心妳啊!」,也有人壓低嗓音:「妳阿姨做人很好,就是夫妻感情不好,兩個人都沒話好說…….。」我突然發現,剛剛母親跟大姨丈推辭的過程中,感受到的酸柑茶,像是被一口名為「家」的大灶反覆悶蒸煎熬,各種苦糾結成化不開的濃稠剛硬,緊緊地鎖住所有情緒的味道。

接近正午,我們一滴水都沒喝,準備告辭,一杯茶的距離到底有多遠?在那片美麗的茶園背後,藏著好多心酸的故事,我送上祝福,希望大阿姨能想起,曾經有一朵小花在茶園的角落,不為別人,而是為自己燦爛盛開、幸福綻放!