文/芬妮・辛格(Fanny Singer)

母親時常來到我的住處,從包包裡拿出一隻雞來(就像魔術師的高帽裡蹦出一隻白兔),在我不注意時,她就已經把雞放到鍋子裡開始燉湯了,不顧原本要外出吃晚餐的計畫。雖然我很感謝她努力讓我的住處像家一般地溫馨…

母親每到一個陌生地方就會煮雞湯。那種雞肉揉雜了月桂葉或迷迭香在滾水中逸散出來的氣味,撫慰了我的童年。要煮雞湯,當然得先有一隻雞才行,而雞肉在世界上的某些角落比其他地方還難取得,也不是隨時隨地都有。

但在我記憶中,母親一踏進某個地方,就會開始燉煮雞湯。她在這種尋找歸屬感的狀態下──初到某個地方而還未安頓下來──還會做的另一道料理是回家義大利麵。儘管這道義大利麵具有「回家」的意涵,但雞湯不一定得「在家」才能煮──相反地,它的用意是讓人在任何地方都有家的感覺。

我昨晚被雞肉轟炸了

這也是為什麼我們到了異地,例如西西里偏遠的某處,母親就會用自己發明的義大利語跟隔壁的農夫買頭部還未砍下、羽毛也一根未拔的全雞,或是在前往租屋處的途中堅持先去逛逛品質良好的肉舖。(我們抵達住處之前與一問三不知的房東的對話,往往圍繞著「當地最好的農夫市集在哪裡?」、「房子離農場多遠?」、「想買開胃酒的話推薦去鎮上哪間酒吧?」等話題,而不是一如對方預期地,詢問「Wi-Fi密碼是多少?」)。

在我上大學或畢業後在條件欠佳的環境浮浮沉沉的期間,母親時常來到我的住處,從包包裡拿出一隻雞來(就像魔術師的高帽裡蹦出一隻白兔),在我不注意時,她就已經把雞放到鍋子裡開始燉湯了,不顧原本要外出吃晚餐的計畫。

雖然我很感謝她努力讓我的住處像家一般地溫馨,而我自己也經常在搬到新的地方或到朋友家長住時煮一鍋雞湯,但我得承認,清湯的氣味不是每次都那麼宜人,尤其當租屋處是沒有走廊的狹長公寓,而廚房位在四面無窗的客廳的一個小角落時──燉煮時冒出的煙霧只能經由臥室排散。

高湯與雞肉在沒有排煙設備的廚房裡高溫滾煮的味道,使我(還有法國籍的前男友)發明了「被雞肉轟炸」(to be pouleted,poulet在法文裡意指「雞肉」)的說法,譬如「我昨晚被雞肉轟炸了,但那真是我吃過最美味的雞了!」

雞湯是燉飯最不可或缺的元素

煮雞湯可以有許多理由,尤其是當你烤了一隻雞來吃,想利用剩下的骨頭來做些好料的時候。燉煮高湯(將它們裝入容器冰在冷凍庫),是我家在儲備糧食這件事上最重要的動作之一。家裡的冷凍庫除了高湯之外沒放什麼東西。

有時我回家探親待久一點,會發現冷凍庫的角落有一小袋結霜的莓果(那是要給我打果昔用的),除此之外,大部分的空間都用來擺放好幾包重複使用、裝滿高湯而鼓脹的密封袋。每一包都有母親潦草寫下的標示(她的筆跡是很久以前上書法課與長期拿麥克筆隨意書寫而養成的):「野鴨,味道鮮美,12月23日」;「火雞,11月23日,1月10日前用完」;「雞,9月15日,???」等。

雞湯是許多料理的基礎材料,可用來增添馬鈴薯泥的風味、讓感恩節火雞的內餡變得濕潤美味,或作為各種醬料或湯品的基底,包含母親最療癒人心的蒜味湯麵,但我一向認為,雞湯是燉飯最不可或缺的元素。

聽來也許自視甚高,但如果手邊沒有家裡做的美味高湯,我絕對不做燉飯。沒錯,如果加的食材夠多,便可以蓋過米粒與濕軟汁糊的味道,但我從小被母親灌輸的觀念是,只用米飯與高湯也能做出美味的燉飯──高湯越鮮甜,燉飯就越好吃。

我家的燉飯也比市面上多數的燉飯來得鬆軟多汁,有時比較像是加了一些耐嚼米粒的濃湯,而不是許多餐廳供應的那種充滿起司奶味的稠粥。不要誤會了,我其實對燉飯情有獨鍾(英格蘭多數不怎麼樣的酒吧裡,不知為何都有供應甜菜根做成的燉飯),但我父親煮的燉飯真的很特別,與一般截然不同。

「家庭」的定義可以超越血緣的限制

為了做「爸爸的燉飯」──這是我父親可以全權掌握、或我那囉哩八嗦的母親不會出手干預的少數料理之一──餐桌上任何吃剩的家禽骨頭都會被蒐集起來,熬煮成家常煲湯。母親時常在吃過晚飯後熬夜燉煮高湯,我則在湯汁煮滾時飄出的濃郁雞肉香氣中進入夢鄉。

那種氣味當然層次豐富,因為鍋子裡總是加了各式各樣的食材:芹菜、洋蔥、紅蘿蔔、一整顆橫切的蒜頭、從後院現摘的月桂葉、杜松子、黑胡椒、百里香,還有氣味刺鼻、多莖耐寒的巴西里。如此煮成的燉飯美味極了,值得讓人在一個星期的開始吃掉一整隻雞,好拿剩下的骨頭來煮高湯,如此就有藉口慫恿父親做這道菜。

然而,在我吵著要吃燉飯的無數次回憶中,有那麼一次的滋味美妙無比,讓我與母親至今仍念念不忘。那道燉飯可追溯至五、六年前一群久別重逢的夢幻組合共度的一頓午餐。

由於這群人的友誼隨著父母在我十三歲時離異而有所變動,因此我的母親、父親、鮑伯、鮑伯的伴侶東尼(Tony),還有鮑伯的前女友蘇(Sue)五個人很難得有機會齊聚一堂。

鮑伯與蘇在我小時候曾交往數年,因此蘇經常是我們全家出外度假時的「第五顆輪子」──或者我才是那第五顆輪子?無論如何,她成了我們家不可或缺的一名成員,對我而言就像家人一樣親。

蘇(說她是我有別於傳統的監護人組合中的「第四個家長」,再貼切不過了)與兔女郎潔西卡(Jessica Rabbit),是我小時候塗鴉時最常畫的對象,也是為什麼還未成年的我會在某些夜晚穿上蘇寬鬆的九○年代西裝外套「裝大人」,跑遍洛杉磯的喜劇俱樂部,一邊啜飲雪莉登波(Shirley Temples)、一邊享受她妙語如珠的表演(她在我十幾歲時是當紅的單口喜劇演員)。

雖然鮑伯大約在我父母離婚那陣子開始與東尼(他們一直都認識)交往,但蘇與鮑伯依然是知心好友。我們都同意,東尼是我們之中廚藝最好的一位,也是我認識唯一一個跟我一樣對大蒜與苦菜著迷不已的人。

這五個人構成了我家的核心,也都因為將我視為「共同的女兒」而聚在一起。儘管青春期的我起初因為父母感情的變化大受打擊,但我很幸運能體會,「家庭」的定義可以超越血緣的限制,以意料之外且往往美好動人的方式無限擴展與蛻變。

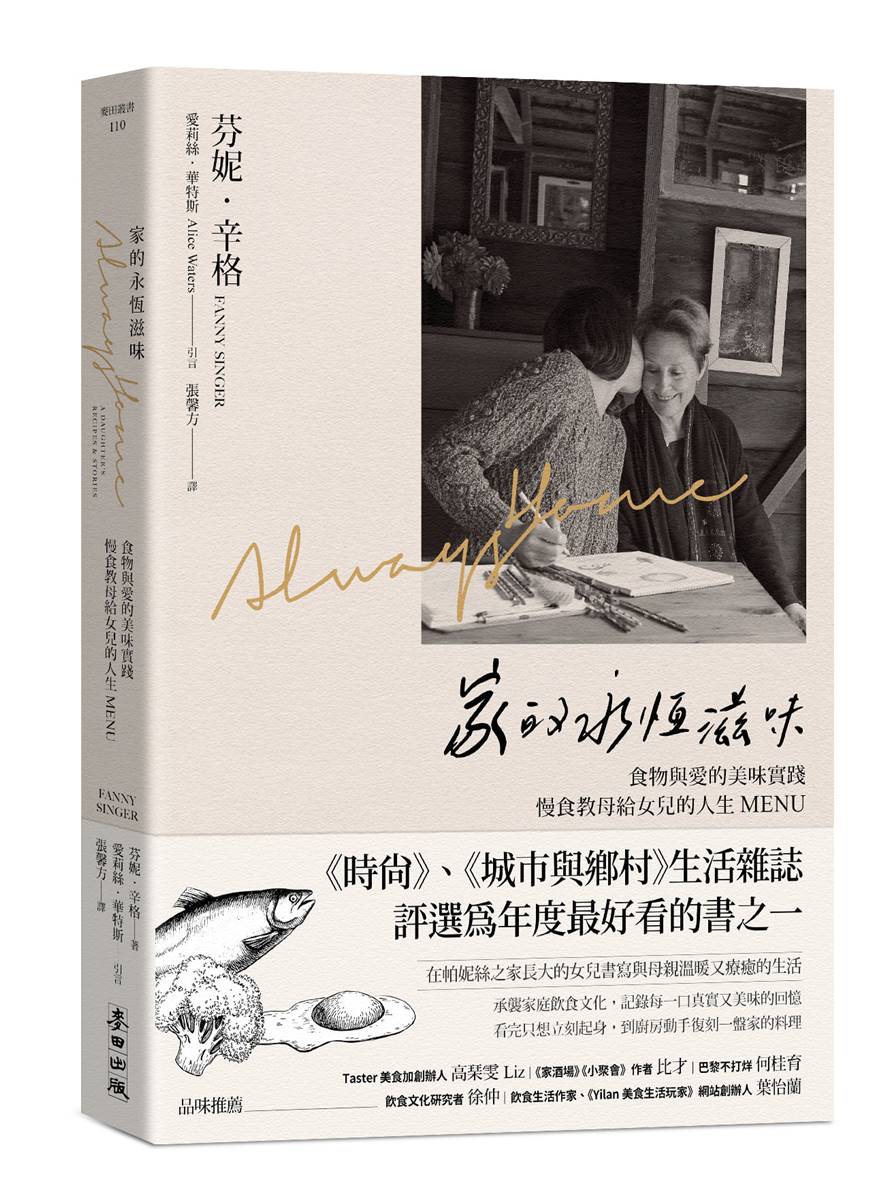

(本文摘錄自《家的永恆滋味:食物與愛的美味實踐,慢食教母給女兒的人生menu》,引言與小標為本刊編輯所加)

作者:芬妮・辛格(Fanny Singer)

譯者:張馨方

出版日期:2022年3月3日

出版:麥田出版

作者簡介:

芬妮.辛格(Fanny Singer),是一名作家、編輯,也是設計品牌「永恆的典藏」(Permanent Collection)的共同創辦人。

二○一三年,她以主題為英國普普藝術之父理查.漢米爾頓(Richard Hamilton)後期作品的論文研究取得劍橋大學(University of Cambridge)博士學位。

二○一五年,她與母親艾莉絲.華特斯出版《我的祕密廚房》(My Pantry),並繪製書中插畫。在英國待了十多年後,近期剛搬回出生地加州。

她現居舊金山,旅歷各地,也為許多出版物撰筆藝術評論與文化寫作。

【說說書】

母親光環很強下的母女連結

文/麥田出版

這本書是作者芬妮・辛格(Fanny Singer)的回憶錄。她有個大名鼎鼎的母親——備受尊敬的料理界名人愛麗絲・華特斯(Alice Waters)。身為料理名人之女,芬妮寫的回憶錄當然與飲食、旅行與家庭脫不了關係。以飲食為出發點,訴說過去的生活片段、人物,以及異國風俗與節日等等,從尚在襁褓階段於「帕妮絲之家」的成長過程,到求學、旅居國外的近年經歷都包括在內。每一篇短文後,多半會搭配相關的食譜。

和美國主流的速食文化大相逕庭的飲食主張

要知道這本書的背景,首先必須知道誰是愛麗絲・華特斯。深深影響美國飲食文化的「慢食」教母--愛麗絲・華特斯是一九四四年出生的非典型美國主廚,她並未受過正式的廚藝訓練,大學期間曾在法國住一段時間,看見法國人運用當地食材,製作簡單新鮮食物。

這和美國主流的速食文化大相逕庭,令她深受吸引,也為她後來的飲食主張奠下基礎。一九七一年,她在加州柏克萊開設「帕妮絲之家」(Chez Panisse),採用有機、永續的在地食材,製作「美味」食物,宣揚她的理想。

她為了採買食材,結識了不少當地的農民,也強調應該支付合理的價格,給予生產食物的農民。這當然使得餐廳價格昂貴,卻令美國人耳目一新的飲食風格廣受喜愛,帕妮絲之家至今依然是加州料理的重量級餐廳。

在帕妮絲之家成立了十多年之後,華特斯的女兒出生了。華特斯說,在女兒出生之後,她開始關心起公共事務。她更積極推動有機食材與教育,先是在中學成立實驗性質的有機菜園,讓中學生了解到栽種與收穫農產品的過程,希望藉此讓學校周圍的社群都能投入與支持有機食材,吃「真正的食物」。

後來,華特斯也投入學童午餐的改革,要求將有機食物納入午餐當中。這項從加州柏克萊萌芽的飲食運動後來引起各方重視,甚至讓美國前第一夫人蜜雪兒・歐巴馬共襄盛舉,在白宮開始種菜,把花園變成菜園。

耳濡目染之下也重視「真食物」

作者就是在這樣的環境中成長。她在〈帕妮絲之家〉一章中提到,她在一九八三年出生,「帕妮絲」已經成立。那時母親雖然已不那麼常在餐廳掌廚,但還是非常忙碌,經常把她帶去餐廳。「她會把我包在乾淨的擦碗巾,放在一只大沙拉碗中。

沙拉碗下方是更多擦碗巾⋯⋯我當然不記得這些事,但我會這麼熱愛沙拉,或許和我以前的廚房搖籃有關。」她在這裡吃野莓當零嘴,在鋪好桌巾、等待客人的餐桌底下舉辦秘密下午茶。芬妮在帕妮絲之家,周圍是那麼多重視食物的廚師與農人,耳濡目染之下當然也重視「真食物」、永續有機之類的主張。

但特別的是,在全書中她完全沒有對於這些主張的理由多加著墨;那都是她生活中的一部分,很輕鬆、很自然,沒有大聲疾呼,只看得到她享受自己料理的素樸好滋味。

書中提過不少芬妮父母的友人,印象最深刻的是帕妮絲之家的食材供應者,一位名叫包伯・卡納德(Bob Cannard)的農夫。他從一九八〇年代初期就把農場裡的所有收穫供應給帕妮絲之家。

芬妮說,他種的菜是北美最好吃的,但是他的農場不像農場,而像在他掌控中的混亂場面。他的農場不除草,不施肥,只相信大自然的至高地位。他走進菜園時,會張開雙臂,彷彿在撫摸兩旁的蔬菜。芬妮說她發誓她看見茴香在卡納德的碰觸之下發光。

卡納德的家也很特別,有一扇窗沒有玻璃的,小鳥或燕子可以飛進來,甚至在客廳天花板築巢。孩子們會來到他家玩耍開派對,摘取未成熟的水果,甚至吃到太撐,在長長的草叢間昏睡過去。這些人似乎都有奇特的一面,說是「怪人」也不為過,但是他們給這個世界帶來最美味的食物。

簡單的食物,才是支撐平凡人生的好滋味

在大部分篇章中,辛格會搭配食譜。這些食譜並非講求每個步驟與份量的「說明書」,反而像散文的一部分。芬妮會大略說明材料份量,讀起來的感覺是隨手拿了點材料,隨興變出樸實可口的療癒食物。那都不是餐廳的大菜,但這些簡單的食物,才是支撐平凡人生的好滋味。

這本回憶錄當然是屬於芬妮的。她以富有感官性的細膩文字,以及詼諧逗趣,有時相當戲劇性的插曲,描繪她身邊的人事物,並展現強烈的母女連結。母親的光環很強,然而回歸到這本書內容本身,仍值得一讀的精采回憶錄。