直到許久之後,我才明白,母親的廚房是她的島,一座漂流在身世之海的島。她以盛宴召喚來熱鬧騰騰,然而留下的,往往是令人苦於收拾的杯盤狼藉。

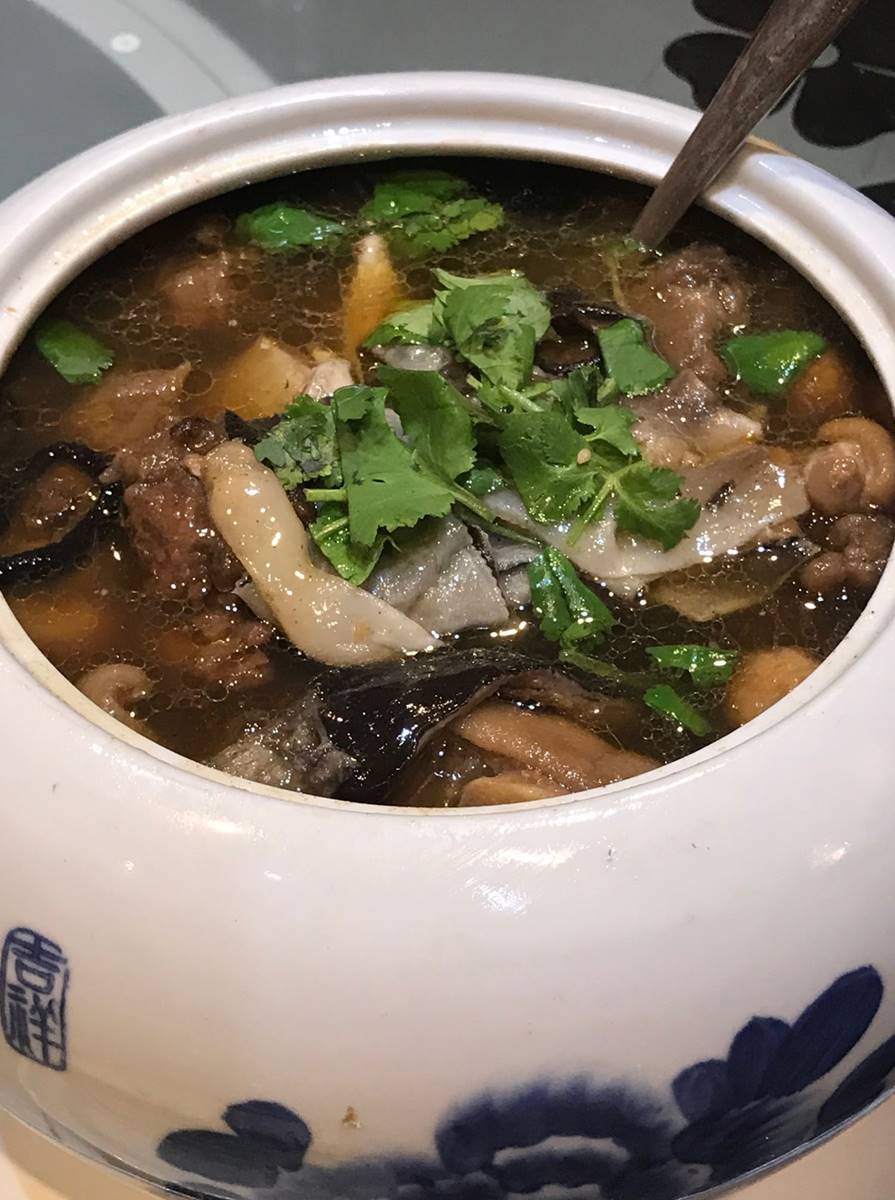

白鐵鍋下,橘藍焰火跳著舞,鍋裡的魷魚、螺肉、炸肉塊、香菇片嗶嗶啵啵唱著歌,甜甜、香香、豐腴的旋律,蒸騰著往上冒。我們一家圍坐以魷魚螺肉蒜為中心菜餚的餐桌,母親往鍋裡加了些青蒜,等青蒜被濃褐湯汁煮出一身翠綠油亮,就能滿滿舀上一碗,稀哩呼嚕吃個滿足。

添青蒜的始終是母親一人。有時,我偶一抬頭,見著來來回回忙於廚房與飯廳間的她,鐵鍋飄散的白煙如霧,迷茫了她的身影,看也看不真切。

「母親真是謎樣的生物呢!」

我曾觀賞過一部導演直面自己與母親關係的紀錄片,名為《日常對話》。映後座談當時,一位大男生舉手向導演發問,他起頭的首句話至今仍漂盪在我腦海:「母親真是謎樣的生物呢!」

母親,真是謎樣的生物呀!可能要讓人花上至少半輩子來解謎吧!

小時候,我家餐桌總是熱熱鬧鬧的,除了家常菜,也常出現魷魚螺肉蒜、蜜汁雙方、醋溜黃魚、紅燒海參、佛跳牆、烏魚子、干貝芥菜心、鮑魚雞湯等大菜。因應著大菜派頭,連餐具也講究,龍飛鳳舞的深盤、描金點彩的大甕、成套的細緻碗筷搭小碟。

自是為了宴客,客人為姑姑們眾家。祖母兒孫浩繁,父親為獨子,逢年過節,抑或平日親戚相約回來,母親總要備上兩大圓桌的菜餚,辦宴席似的,且菜量總有餘。於是,家宴後,我們的餐桌往往得續上幾天「菜尾」,其中魷魚螺肉蒜耐煮而不失美味,還可一添再添青蒜如新,所以從不令我膩煩。

我只能隔著騰騰白煙,遠遠望著

父親常以臺語形容母親「大心肝」,什麼都要多、要好看,更喜追求新穎。

是啊,母親愛新穎,家中餐桌還會出現「類西餐」,雪白的圓瓷盤兩旁正正式式擺了刀叉、餐巾,盤裡炸得金黃、趨近日式的豬排上頭,有一抹艷紅的臺式辣椒醬。

我的新式媽媽,每月都要研讀時裝雜誌,並於挑選布料後,帶著雜誌到我同學媽媽開的手作時裝店,指定款式訂做。她買布料總比需求多得多,餘下的,便給我與姊姊做洋裝。

她固定帶我和姊姊到「生生皮鞋」買白色淑女鞋。當時,小學女生都著黑皮鞋,只要看到白鞋女孩,大家就知道那是學校對面文具店家的女兒。她更領著一家追逐時新休閒娛樂:夏季固定到金山海水浴場小木屋度假;比起兒童樂園,大同水上樂園有更多我們的足跡;美國的白雪溜冰團每年來臺巡演,她訂起票來也從不手軟。

然而,我與姊姊一直有個留長髮的心願,她從來都置若罔聞,每每丟下一句:「我忙,沒時間幫你們整理。」連美髮師也與她暗中有了約定似的,只要我們走進美髮院大門,出來時一定頂著極短、極短,號稱奧黛麗赫本髮型,其實根本男生樣的「赫本頭」。

在店頭忙著的母親,在廚房忙著的母親,近在身邊,對我來說卻好似遙遠。特別是母親的廚房,總是那麼熱鬧騰騰,臺式、中式、日式、西式、港式的食材及料理法薈萃著,爭艷或混搭,但她從不教我們任何一樣,我只能隔著騰騰白煙,遠遠望著。

我羨慕別人擁有傳家菜,爸爸或媽媽領著小孩從市場採買開始,到處理食材、下鍋料理,更往往祕傳獨門配料、火侯、烹飪竅門,一個步驟一個步驟烙下屬於家族的味覺印記。

餓,成了一個洞

直到許久之後,我才明白,母親的廚房是她的島,一座漂流在身世之海的島。她以盛宴召喚來熱鬧騰騰,然而留下的,往往是令人苦於收拾的杯盤狼藉。

那是由於我開始寫小說了,開始懂得解構角色與人心,才知道要追著母親不經意吐露的零碎話語為線索,來來回回比對其行止,終至日漸解謎。

她的童年是虛空的。

雜貨店家的女兒,卻沒零食可吃。

每餐,她都是收拾殘羹剩飯的那個孩子,餓,成了一個洞,只能靠祖母時不時揣點吃食,偷偷往洞裡丟。

直到上學後,她才獨自搭著火車到臺南認親爸爸。

臺北這位騎著腳踏車四處賣油的辛勞爸爸,原是她的繼父。

她努力向學,讀到中山女高,只是困窘的繼父心,意念橫陳,阻絕了她的升學路。

漂流於身世之海的她,為逃脫,早早結了婚,造起一座自己的華麗之島,只是再怎樣,島,終究還是漂在茫茫大海之上。

原來,母親的童年連一般吃食都成奢望,印記裡又何來傳家菜?也難怪即便成為母親,掌了家,也無從想到要手把手,傳授子女某道心中的菜餚。

但我終究還是想從母親那些目不暇給的菜色中,認一樣傳家菜,是蜜汁火腿嗎?還是冰火菠蘿油?不!我想該是一個人吃著的魷魚螺肉蒜;煙霧蒸騰,熱鬧滾滾,卻只有一個人吃著。

然而前兩年,姊姊於閒聊中提起她小時候非常羨慕我。她說:「以前,媽媽只帶你一個人去北港、去嘉義。只有你一個,我們都沒有。」姊姊抽出的回憶之絲,讓我重新紡出段段過往。

更願記下的傳家菜,該是雞肉飯

五歲時,我生了一場大病,動過大刀才得以續命,此後多年,母親總要帶我到北港朝天宮向媽祖還願,並前往嘉義探望跟在黑道大哥身邊、人生如戲的美麗小阿姨。約莫我們每次到訪,黑道老大都不在,所以我幾乎毫無驚懼印象,記得的只有媽媽牽著我,搭人力三輪車代步,回程時,也一定要去吃碗油亮腴潤的嘉義雞肉飯,而最重要的是,只有我與她。

這段段過往,將我與母親拉近了!

遠遠又近近的母親呀,比起一人獨自品嘗的魷魚螺肉蒜,此時,我更願記下的傳家菜,該是雞肉飯。

雞胸肉煮到將熟未熟,泡於湯汁中悶著,抓住空檔,把紅蔥頭煸得金黃酥香,入醬油,再加雞高湯成醬汁。熱呼呼的晶瑩米飯頂端,擺了軟嫩的手撕雞胸肉,淋上噴香醬汁,綴以酸甜薄片小黃瓜。那是每每自嘉義回來,我嚷嚷著想念雞肉飯時,母親便會端上桌的獨有版本。

遠遠又近近的母親呀,比起一人獨自品嘗的魷魚螺肉蒜,我更願記下你給我的傳家菜,就是雞肉飯。

如此迂迴,我尋得屬於自己的傳家菜,它的滋味也因迂迂迴迴、盤盤繞繞,終成最深印記!