這回下潛的海域與眾不同,大概是潛水業興盛、極度以觀光發展為主的緣故,不光是魚的種類多,魚的態度亦出奇平淡─那是只有不會被頻繁騷擾,甚至不太會面臨人為致死的動物,才能顯現的樣子。

那趟潛水有些古怪。一路順暢卻異常寧靜,沒有人試圖互動,潛導亦不曾使用搖鈴,大家漂浮在同一個水層之間,擁有各自的宇宙,直到一陣奇妙的騷動,水流般地穿越我們。

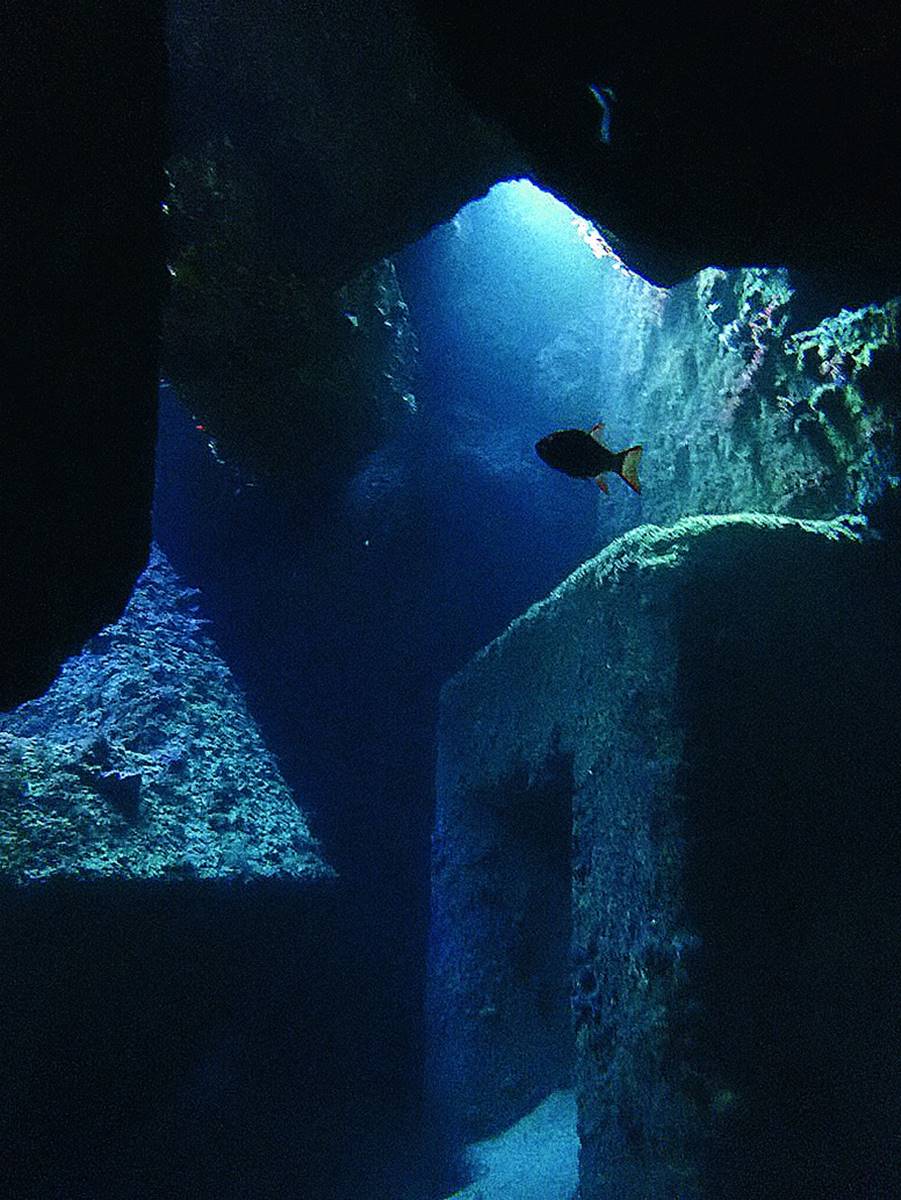

潛水員們先是抬頭張望,似乎受到某種頻率吸引,接著逐一視線下移,發現在我們漂浮的深度之下,有一群納氏鷂鱝正飛翔而過。

那是我第二次覺得海中生物是「飛」的,不是「游」的。第一次面對的是海龜,他們鰭肢上下擺動如展翅;第二次,也就是這一次,這群被混稱為魟魚的大型海洋動物,像魔毯一樣飄移。我不是第一次碰見魟魚,但是第一次一口氣遇見那麼多。

黑色外緣使他像是提刀上陣,劈開一股水氣

我想起一位潛友曾說魟魚是迷幻的生物,他沒有見過哪種魚如魟魚這樣飛的。我覺得海很大很深,人類知道的是那麼少,這話或許說得太早,但也沒辦法抗拒納氏鷂鱝甫出場即營造出的魔幻異境。我愈想看清他們的行動,愈是被吞噬,彷彿捲入了一則以口耳相傳的神話中。

神話裡,百姓只是點綴,用來烘托神靈與英雄。然而,誰是神靈誰是英雄還很難說。納氏鷂鱝飛過的數秒之內,鈍吻真鯊也來到了視線中,寬長的尾鰭在末段略帶鉤狀,明顯的黑色外緣使他像是提刀上陣,劈開一股水氣。鈍吻真鯊與納氏鷂鱝輪番現身,一個自遠而近,一個自下而上,身影紛紛清晰。

鈍吻真鯊張嘴,一對納氏鷂鱝脫隊上升;鈍吻真鯊帶某種目的環繞,納氏鷂鱝六十度斜角起飛;鈍吻真鯊追逐起至少有三十公分的大魚,納氏鷂鱝身邊游過一群銀魚。最後,納氏鷂鱝離開海之大銀幕,鈍吻真鯊向我游來。

鏡頭對上他左眼的剎那,一魚一人目光交會,近乎纏繞。我呆愣數秒,放下相機,一邊強裝鎮定,一邊緩緩後退兩步,弄不清一隻鯊魚究竟會有多危險、應該保持多少距離、可以信賴他幾分……其實,就算不是鯊魚,許許多多的海洋生物,都使我產生這樣的疑惑。小時候,大人們告訴我遠離潛在的危險,和動物們保持距離;長大後,專家們告訴我,我是潛在的危險,應遠離動物們。

以一名「潛水員」在潛水

肉身是脆弱的,但集體使我們近乎暴力。最終,面對這些問題,我只能選擇對彼此最安全也最無趣的作法,讓自己存在,再規範自己能存在多少。可是,故事故事,有時是需要一點點事故的。

我緩緩上升,脫離三十米,也脫離思考。

這回下潛的海域與眾不同,大概是潛水業興盛、極度以觀光發展為主的緣故,不光是魚的種類多,魚的態度亦出奇平淡─那是只有不會被頻繁騷擾,甚至不太會面臨人為致死的動物,才能顯現的樣子。在沒有友善、沒有不友善下,我感覺自己不是「作為一名潛水員」在潛水,而是以一名「潛水員」在潛水。也就是說,我不是一個讓海洋生物迷惑的存在,而是如果他們也搞生物分類,我就會成為裡頭的一個項目,會被拍下照片,記錄學名、形態特徵、棲息環境、瀕危狀態等等。

當然,一切可能僅是我短暫停留的幻想。不過,當高鼻魚在我們下潛時衝過來啃我們的頭髮,渾然不怕生,我想相信這個念頭;當大小魚群沒有為我們停下腳步,沒有避開,沒有靠近,像都市人面對觀光客那樣不在意,維持著自己的節奏過日子,也使我想相信這個念頭。

在這麼多次的潛水經驗裡,我就和這裡的一隻馬鞭魚迎面撞上,並且太有默契地抓不準對方要走左還是右,老是在相撞的前一秒停下腳步。最終,這隻馬鞭魚毅然決定跟我一道走,你看看我,我看看你,一小段路程後,再回到他的日常裡。

是啊,我們都必須回到日常裡,不管有沒有故事。(摘自栗光《再潛一支氣瓶就好》,小標為本刊編輯所加)

書名:再潛水一支氣瓶就好

作者:栗光

出版:有鹿文化

出版日期:2022/06/17

【說說書】兩種不說話的時光

文/栗光

「我注意到妳是一個很敏感的人。」她前傾的身子窩回了沙發。「這樣很好。」

「這樣很好?」我抬頭,重複她的話,「除了帶來痛苦還有什麼?」十分不解裡藏著一分怒氣。

她疑惑地回望我,「這樣妳就能比一般人更注意到他者的情緒了呀。」表情好像「老師」,好像「大人」,好像「不然,妳希望怎麼樣呢」,好像我這麼大了卻還這麼不懂事。

結束那場不同頻率的對話,腦子轟隆隆地堵住了嘴巴。心底第一次冒出強烈的不甘,原來敏感就必須體察他人?那如果我想當的是一個被體察的人呢?

離開那個房間後,沒有再去過類似的空間,成長被敏感追得跌跌撞撞,但終究長大,並且在長大的過程裡逐漸對自己的敏感死心。死心後的很多天,三百六十五天,七百三十天,一千零九十五天……我在潛水的某一刻,驀地想起那段對話,想起那位面目模糊的心理師。

給自己的初期目標,唯有「好好呼吸」一項

第一次接觸潛水我就喜歡上它了,喜歡它沒有非得抵達的地方,沒有非得追求的速度,沒有頻繁的互動,只有一段長長的、靜靜的時光。不同於多數運動講求合作,身為一名休閒潛水員,實踐基礎的安全規範後,我給自己的初期目標,唯有「好好呼吸」一項。

教練一再提醒,規律呼吸,切勿閉氣,以免水壓傷害了肺部。等「學會呼吸」,教練進一步以五指並攏、來回撥拂的手勢,提醒呼吸之外,頻率穩定也相當重要;新手常在緊張時過度吸吐,甚至緊張得無法覺察正在緊張。呼吸在海下如此重要,重要得幾乎簡化了一切,讓我不知不覺放下所有不必要的自我叮囑,放下我以為必須一直回應的外界。

我曾以為潛水就是這樣了,它是一件「讓活著變簡單」的事。但,當我想要在那樣的環境中更自在,「好好呼吸」就變了,像嬰兒誕生那一刻的哭泣,人人為之歡喜,可哭泣以後的時時刻刻,卻滿是困難。我得從走路開始學,從穿衣開始學,從一切我在陸地上覺得好簡單的事情開始學,既無法在誰面前逞能,也難以偷偷練習。自成為一名成年人、大學畢業、進入社會,幾乎沒有這樣狼狽過。

手划、過分腳踢,都是浪費氣瓶裡的空氣

我記得自己第一次遇到的關卡,是把全部裝備安放於身。相較上手快的人,我對那些又黑又重的東西充滿陌生恐懼,弄不清名稱與步驟順序,想到它們與自己的性命攸關,還沒下水便有幾分驚慌。

後來我能喊出「大家」的名字,知道哪時候派誰上場,誰能助我完成什麼動作,偏偏行動趕不上心意,浮力於活在重力的我實在太陌生。教練觀察後,要我到旁邊踢一個小時的蛙踢,一小時,再一小時,因為在那個世界裡,我是不會走路的孩子。

我喜歡用手划,會厚著臉皮說:「老天給我雙手是有道理的。」但潛水員拚命划是沒有道理的,所有資深潛水員都是用腳踢,一次蛙踢出去,順流向前,不慌不忙,只有我手足並用,前進有限,白白耗氣──潛水是運動,但這運動講究該動時動、該停時停,所以手划、過分腳踢,都是多餘的,浪費氣瓶裡的空氣,必須壓抑。

完成一趟潛水後,我依舊是不會走路的孩子。船潛時,我暈船,吐得要死;岸潛時,我過碎浪區,磕磕碰碰。我試著獨自擔下一切,未曾想過求救,直到別人幫了我一把,我道謝,一次又一次。道謝不可恥,需要幫助其實也不可恥,可我實在長得太大了,大得就快要相信自己天生不應該求助。比起求助,更擅長勉強自己,全然忘記誕生於世時,曾經那麼理直氣壯地哭泣,依舊被眾人們祝福。原來人長到一個年歲,會完全遺忘求助的模樣,不管在工作還是生活,全部一口吞下。

我注意到妳是一個很敏感的人……

把在陸地長成的身體帶到海裡,吞的就是嗆入口鼻的海水,鹹得教人想起最後一次踏進諮商室,那位此生僅僅交集一小時的心理師,想起她說:我注意到妳是一個很敏感的人……啊,竟是這個我千方百計欲從人格特質中割去的字眼,帶領自己一遍遍潛進情緒裡。

通過敏感,我才曉得自己對於需要幫助懷抱罪惡感。通過敏感,我多餘地反覆地檢驗他者的舉動,學會比多心還要多心,擁有一層如鸚哥魚夜寢的黏液繭,在感覺受傷之前閃避慣性過度解讀的陷阱,也盡量拆除自己話語中的陷阱。

一千零九十五天後的一千零九十五天,潛了好多次好多次以後,我在陌生的潛水船上,聽見身旁女孩的氣瓶發出嘶嘶聲響。嘈雜中,我請教練為她做確認。女孩一邊等待,一邊問我,妳潛很久了是嗎?看起來好資深。我笑笑,坦白自己很緊張。她露出甜甜笑容,「可是,妳看起來很鎮定啊。」

「每一次,我都很緊張。」我鎮定的時候,就是緊張的時候。我必須全神貫注,才能勉強相信自己可以應付眼前的狀況。

那趟潛水結束,她的氣瓶沒有問題,但人暈船了。「妳要話梅嗎?」我問,她點點頭,接過我遞去的那包救命果和水。我們不再交談,一起看向遠遠的地方,那是潛水世界裡,另一種不說話的時光。原來,我兩種都喜歡,想在能力所及時,成為船上那樣看似寧靜的角色。

好好笑,那曾是我最不稀罕的溫柔,發現的時候,卻已經「敬重」能夠付出的自己;好好笑,能成為那樣的自己,源於過於細緻的沿路風景,看遍路上的蟲魚鳥獸,便能為陌生人指認。(摘自栗光《再潛一支氣瓶就好》,小標為本刊編輯所加)

作者:栗光

現任職於《聯合報》。為青輔會「青年壯遊台灣」實踐家、吳鄭秀玉女士黑潮獎助金「海洋藝術創作類」得主。

作品散見於各大報章雜誌,曾獲桃園文藝創作獎、梁實秋文學獎等,並入選九歌年度散文選,著有《潛水時不要講話》、《再潛一支氣瓶就好》。