他的攀登,有些登頂了,有些沒有,但總是像一盞盞燈塔,矗立在世界最困難的山峰中,指引著風格優異的高難度攀登。他是阿爾卑斯式攀登精神的傳奇和巨人,他的攀登已清楚表明了這一切。——美國登山家史提夫. 浩斯(Steve House)

要認識一座山,你必須在那裡入睡。

——湯姆.隆斯塔夫(Tom Longstaff),《這是我的旅程》(This My Voyage)

日復一日,雨下個不停。歐特克裹著薄被,攤在帳篷裡,頭枕著破舊的基本款帆布背包,不時望向帳篷門外,看看雨有沒有變小的趨勢。但雨只是落個不停。一九六八年,波蘭迎來史上最多雨的夏季之一,這也是二十一歲的歐特克在塔特拉山度過的第一個「登山季」。這座壯麗大山構成波蘭和斯洛伐克的邊界。

塔特拉山是喀爾巴阡山脈(Carpathian Mountains)的最高山脈, 在波蘭和斯洛伐克兩國都被納入國家公園保護。深谷中覆滿山毛櫸密林,隨著海拔陡升,主要植物變成雲杉和松樹,繼續往上,再轉變成起伏不定的高山草原,沿著陡峭山脊綿延不絕。山脊將地平線切成鋸齒狀,明確劃出兩國邊界。山區縱橫交錯的危峻山徑透過高海拔的狹窄隘口串連一座座深谷。可是,山徑再怎麼陡,和崇山峻嶺相比也只是相形見絀—這裡的山往往是從嶙峋銳利的峰頂猛然陡降到下方山谷。

動物最快樂的遊戲

波蘭塔特拉山的攀登重鎮在莫斯基奧科谷地(Morskie Oko Valley)。雄偉的高峰如僧侶峰(Mnich)和布道壇峰(Kazalnica)形成一座圓型劇場, 聳立在閃閃發光、色彩斑斕的莫斯基奧科湖(Morskie Oko Lake)上方。莫斯基奧科的意思是「 海洋之眼」。名稱來自一個古老傳說,據說有條神祕的地下通道連接著這座湖泊與大海。塔特拉山展現千變萬化的季節色彩:松樹林明亮的綠色、高山草原溫暖的金色和赤褐色,以及偌大花崗岩壁的濃重深灰色。但在一九六八年夏天, 歐特克對這幅美景視而不見。他只看到雨。

營地距離赫赫有名的莫斯基奧科木屋(Morskie Oko Hut)僅八百公尺,歐特克無疑渴望木屋內的舒適與溫暖,但他只靠數學家教賺取在塔特拉山度過一季的費用。存款夠他露營一個夏季,卻住不起相對奢華的莫斯基奧科木屋。

他幾乎是兩手空空來到谷地,連一條繩索或一套安全吊帶都沒有。不過,塔特拉山的登山老手欣賞他的熱情和天賦,把他需要的道具都借給他,包括長度足夠製作一副胸前固定帶的繩索。歐特克最早是在弗次瓦夫附近的花崗岩石學會攀岩,因此當他發現塔特拉山有類似的純花崗岩時,信心大振。大膽又強壯的「走獸」,這下發現了更大的遊樂場, 可供他到處攀爬。

他稱之為「 動物最快樂的遊戲」。他感到如此快樂,部分原因在於他很顯然是谷地最厲害的攀登者。當時既有的難度等級遠比今天要低,難度最高的攀登路線為Ⅵ級,約等於法國的5c級,北美的5.9級。

對歐特克這樣的天生好手而言,各種路線都不是問題。他見了就爬,享受領先群倫的感覺。「我得老實承認,那讓人自我意識膨脹。」他在多年後笑著說:「我受到崇拜。而人一旦受到崇拜,當然都想要更多。這是陷阱。很多年後,我越來越清楚那是陷阱。」但在二十一歲的年紀,他對將逼近的陷阱渾然不覺。

登山即人生

他攀登巉崖時主要採用頂繩攀登,這在當時的波蘭是標準做法。可是在塔特拉山脈,他必須學習如何判讀眼前的地形,此舉不僅是為了攀登,也是為了將保護點放到岩石中,以防墜落。弱點在哪裡?他可以將岩釘敲進哪些裂縫?

事實證明,歐特克學得很快。「你馬上看出該怎麼做。」他說:「看到裂縫,就放個岩釘。你知道在做高難度動作之前,務必先放岩釘。這是很自然的本能。」儘管糟糕的天氣搞砸了一九六八年的夏季,歐特克此行所見已足夠讓他明白這是他的未來。他並不孤單,波蘭的登山界正以驚人速度壯大。

當時另一位也很活躍的攀登者盧德維克.維爾辛斯基(Ludwik Wilczyński)反思攀登在戰後波蘭共產社會的重要性時寫道:「那個年代的生活經歷是熱情、貧困、囚禁感和社會福利(大概是最爛的那種)構成的古怪混合體。我這代和六○年那代都沒受到史達林主義的恐怖影響。我們周遭的世界乏味得要命, 幾乎連身體都感覺得到。」 這就是登山造成深遠影響的原因。

「史上第一次,登山是在探索……自由。這樣的探索,存在於登山新手初體驗的本質中。但在自我表達有限的世界裡,這個體驗變得更加強烈。從震撼、啟發,再到冷靜地看待『社會主義現實』,這些就是我們登山的第一項成就。」攀登者很快將自己定位為波蘭社會的次文化。

登山作家史沙潘斯基(J.A. Szczepański)被譽為二十世紀上半葉的波蘭攀登界知識領袖, 他寫道:「 登山不是人生的象徵或詩意隱喻—登山即人生。」歐特克無疑耳濡目染了這種思維, 史沙潘斯基的哲學就像為他量身訂製。他加入這群獨立的人,他們忽視功能失調的大環境,拋棄職業抱負,將尚未實現的希望和被壓抑的精力,一股腦地導向對山與冒險的熱情。

山是他們的庇護所,是他們得以發揮才能和創造生活意義的地方。在山裡,他們可以信奉歷史比極權主義國家更悠遠的原則—所有攀登者共有的價值。

* 弱點(weakness):攀岩的本質就是借用岩石的「弱點」,譬如裂縫、岩壁上的凸起,都是所謂的弱點。攀岩者想攻頂,必須找到一連串持續不間斷的岩石「弱點」。—譯注

◆ ◆ ◆ ◆ ◆

時間來到一九六九年的夏天,歐特克又回來了,著魔似地不停攀爬。六九年的登山季結束時,他已完攀波蘭塔特拉山脈所有Ⅵ級的路線。當時,波蘭塔特拉山脈已沒有難度更高的挑戰。他在莫斯基奧科木屋注意到她,這位比歐特克大四歲的黑髮美女是來自克拉科夫的業餘攀岩者,有著精緻的臉蛋、婀娜的身軀、溫暖的笑容和炯炯的雙眼。她的名字是伊娃.沃爾德克(Ewa Waldeck)。

伊娃的母親是波蘭人,但父親是二戰期間駐紮在克拉科夫的德國軍醫。波蘭女子和德國軍官非常罕見地成了戀人,並生下獨女伊娃。戰爭即將結束時,德國軍官在戰鬥中失去了一條腿,隨後回到德國。伊娃的母親不敢陪他回國,因為他仍是德國現役軍人,波蘭籍代表的可是德國的敵人。獨自留在克拉科夫一段時間後,她終於決定冒險和丈夫團聚。不過,現在她面臨的是財務問題。她沒有足夠的錢搭巴士,只能把小伊娃放進手推車, 一路從克拉科夫步行到德國。這本該是美好的故事, 不過事與願違。她很快意識到德國人的心性和她格格不入,只好勉強帶著伊娃返回克拉科夫。在克拉科夫,這是極不尋常的舉動,她因而受到波蘭當局密切關注。

住手。這些樹不是你們的

初次邂逅後, 伊娃和歐特克便經常在塔特拉山碰面, 一起在莫斯基奧科谷地攀登, 還非法越過邊界到斯洛伐克那一側的塔特拉山, 也一起到馬蘇里湖區(Massouli Lakes)划獨木舟。在莫斯基奧科木屋結識短短不到兩年, 歐特克和伊娃就結為夫妻了。

二十四歲的歐特克收拾幾個手提箱,搬進伊娃和她母親在克拉科夫的公寓。儘管私人生活很幸福,歐特克的工作並不順利。他在高中擔任助理幾年後,因為工作時間會妨礙攀登而辭職,換到附近一家鋼鐵廠,嘗試做測試技術設備的工作。但那也不適合他,於是改行維修電視。他非常討厭電視維修,討厭到後來自己的電視壞掉時竟雇人來修理,而不是親自動手。

他就跟當時多數波蘭公民一樣,對統治波蘭的共產主義制度感到不滿。無論生產效率是高是低,工資都是固定的,這導致人們意興闌珊,消極抵抗,國家經濟幾近停頓,人們寧可把精力用來賺外快,或留給他們的親朋好友。雖然工作前途無光,歐特克和伊娃的感情相當好,但這偶爾還需要出手捍衛。某天,兩人一同攀完克拉科夫近郊的巉崖後,歐特克和友人繼續攀岩,伊娃獨自到森林裡漫步。她撞見一群年輕男子在伐木,便走上前去。

「你們在幹嘛?住手。這些樹不是你們的。」

這群狂徒咒罵她,用粗俗的字眼侮辱她。她氣沖沖回到巉崖。「歐特克,你得出面處理。」她堅持。

歐特克同意不能就這樣放過他們。畢竟,她可是受到辱罵及恐嚇。他們於是踏著疲憊的步伐去找那幫傢伙,但想也知道,他們早已不在原地。伊娃和歐特克再多走四公里,到距離克拉科夫不遠的扎別茹夫(Zabierzów)火車站,整路上,伊娃滔滔不絕地細數她遭遇的不公。

「他們罵我婊子。」她怒斥說:「他們恐嚇我。」

「好,一切都過去了。妳要冷靜下來。」歐特克勸解道。

兩人一走進火車站,伊娃便大喊:「歐特克,歐特克!你看,他們在那裡。那些就是欺負我的傢伙。」

他們一共有五個人。

歐特克知道自己必須做點什麼, 於是走上前對他們說:「 嘿, 你們冒犯了我太太。你們應該道歉。」五人中有三人立即做勢要打架,朝歐特克高舉拳頭。這瘦皮猴以為自己是誰啊?隨便揮出幾拳,他肯定就會落荒而逃。他們對歐特克的拳擊技巧、他的敏捷、他的體力一無所知。

一轉眼, 其中三個男人倒在地上, 另外兩個逃跑。他們當中有個人一直拿著吉他,當歐特克朝他出拳時,吉他被砸在牆上發出嗡嗡巨響。他們爬起身時,歐特克看得出他們被激怒了。他不僅傷害了他們的自尊心,還無意中毀了那把吉他。幸好緊要關頭一群當地青年晃了過來。他們看到剛剛發生的衝突,準備出手相助。

「你們最好離開。」他們威脅攻擊者:「否則,你們會後悔的。」於是對方撿起摔碎的樂器,從車站溜走。

多年後,歐特克回想那趟返回克拉科夫的火車,笑了出來。「沒錯,伊娃對我的表現非常滿意。」他說。(本文轉載自《自由的技藝:登山的受苦、涉險與自我塑造》,小標為本刊編輯所加)

【說說書】自由的技藝:登山的受苦、涉險與自我塑造

柏娜黛.麥當勞/著 葉品岑/譯

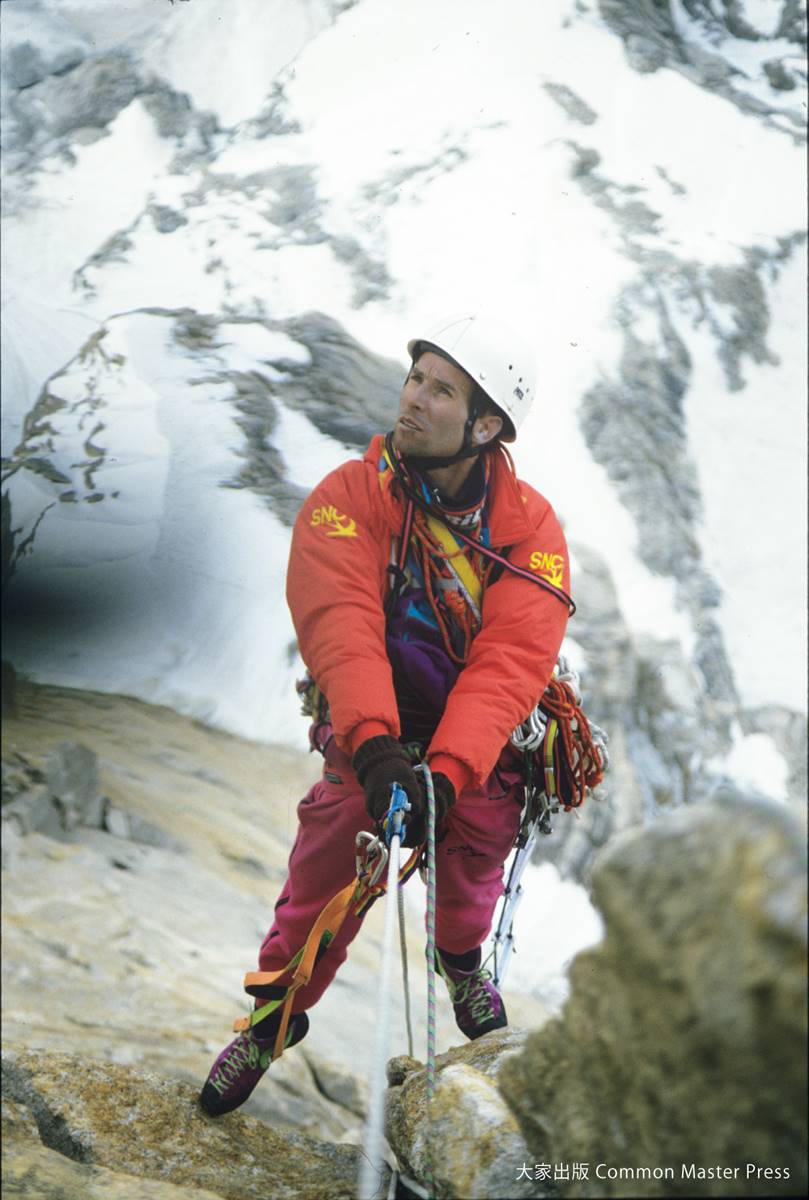

身為世界最頂尖的登山家之一,他沒能登頂眾人夢寐以求的K2,只因若不是他鍾愛的新路線,他寧可不攀。

蒐集十四座八千公尺高峰是當時的熱門競賽,但他不時以較低的六、七千公尺大山壁為目標,只因這些山壁的美學結構更令他著迷。

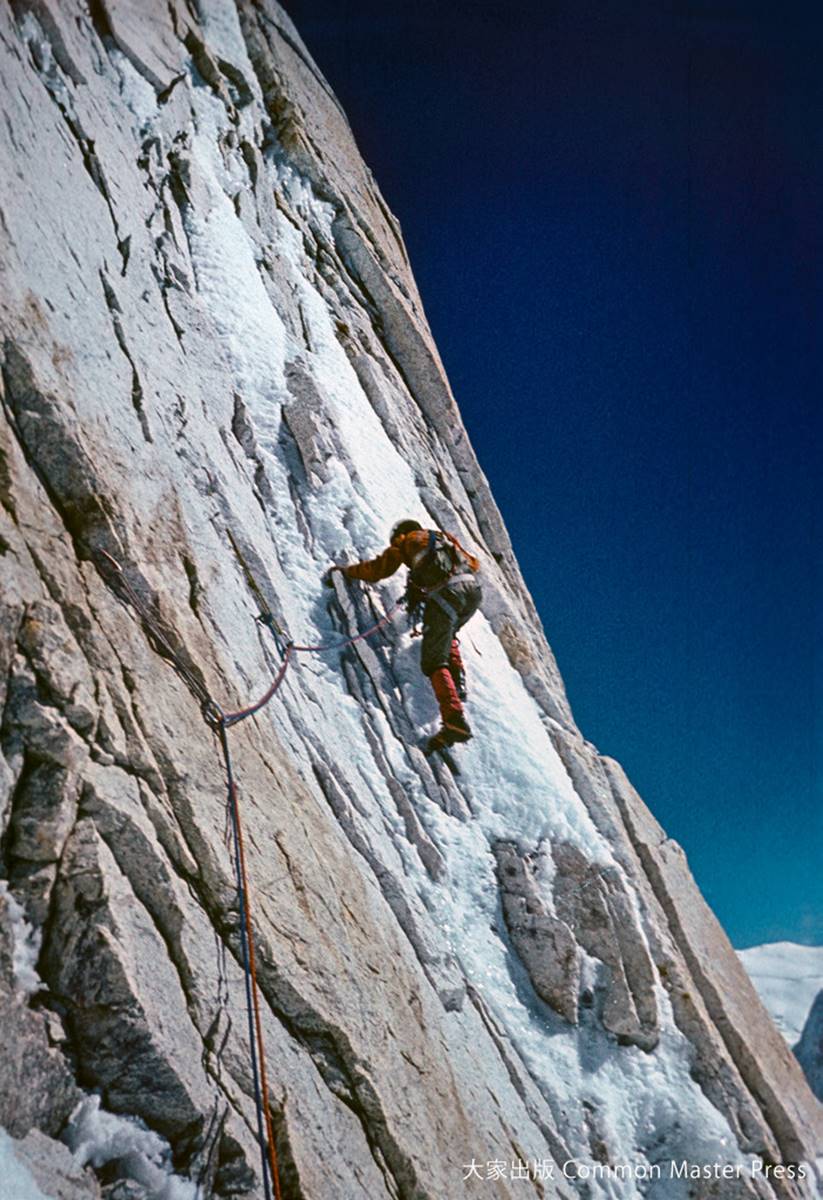

他和隊友在加舒爾布魯木IV峰「閃耀之壁」的攀登,雖未登頂,但以過程中克服的駭人身心挑戰、無懈可擊的技術,被譽為「世紀之攀」,至今仍是登山界獨一無二的傳奇……

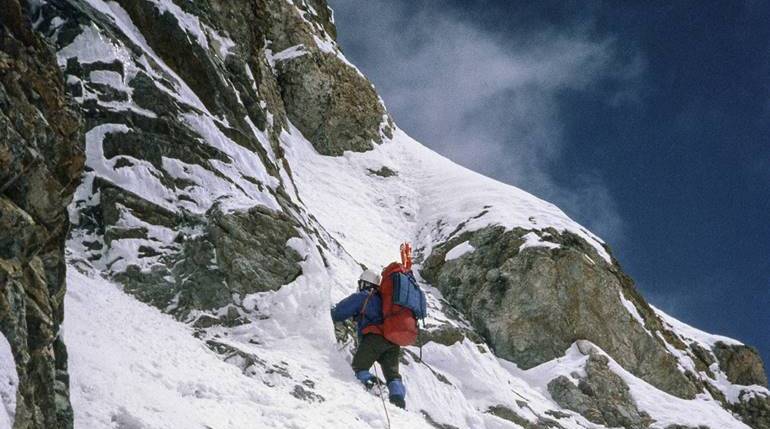

生於1947年的歐特克.克提卡,是喜馬拉雅攀登黄金時代最耀目的登山家之一,締造了多場赫赫有名的攀登紀錄。然而,他超越時代且令其他登山者嚮往的,並非這些紀錄,而是攀登風格:比起八千公尺巨峰的登頂競賽,他更加看重攀登過程中各自獨立卻又生死與共的夥伴關係、在新路線上解決一道道未知難題的開創性、山壁結構的奧袐與美感,還有最重要的,以極度輕量及強悍技術實現的自由解放及自我超越。

他長期的攀登夥伴均是同世代的傳奇人物,然而,與他同等厲害的攀登者,大多都殉身高山,而同樣實現大無畏攀登的他卻總能全身而退,他在高山上的抉擇及對危險的敏銳直覺,因此顯得格外耐人尋味。

本書是克提卡唯一的一本授權傳記,揭開了這位低調登山家的神祕複雜、以受苦及涉險完成的自我塑造、對登山價值的反覆辯證,以及他不願拿來換取公開表揚的高山珍貴時刻。

在似乎邁入八千公尺巨峰攀登新時代的當下台灣,對登山價值的討論,已不再僅限於成功登頂這個單一面向,而進一步關注冒險精神、攀登方式、路線開拓及技術挑戰。攀登具有多層面的意義,不僅涉及自我實現,方式及風格更涉及一個人如何定義、創造自己。克提卡的攀登思維,不僅在他那個時代顯得先進,即使在此時都能再三提醒讀者,一場精彩的攀登所能帶來的極致創造性。

人以何種方式和山壁互動,就會以何種方式和生命互動。

傳主|歐特克.克提卡小傳

生於1947年波蘭,締造的攀登紀錄包括:布羅德峰三連峰縱走、同一登山季在兩座八千公尺高峰攀登新路線。當中最重要的,莫過於1985年加舒爾布魯木Ⅳ峰西壁這場超越凡人意志及體能極限的攀登。

他運用的那種「只帶一點食物,大部分攀登都在夜裡進行,以省去禦寒衣物、帳篷、睡袋」的策略,也深植新一代攀登者心中。堅信「攀登與其說是一項運動,不如說是一門藝術」。

他唯恐自己墮入虛榮與自我的陷阱,拒絕無數採訪、講座、活動出席的邀請。即使金冰斧終生成就獎(相當於攀登界的奧斯卡)也是委員會連番邀請,以半強迫手段才如願頒出。也因此,本書作為他正式受訪的官方傳記,實是山界翹首以待多年的作品。

書名:自由的技藝:登山的受苦、涉險與自我塑造

作者:柏娜黛.麥當勞Bernadette Mcdonald

出版:大家出版社

出版日期:2022年9月