「當我明白不一定拍得到自己想拍的東西時,才真正成為攝影師。」他以攝影師之眼,感受看見與未看見的事物;他以文字爬梳捉隱藏在日常生活中微小的永恆。

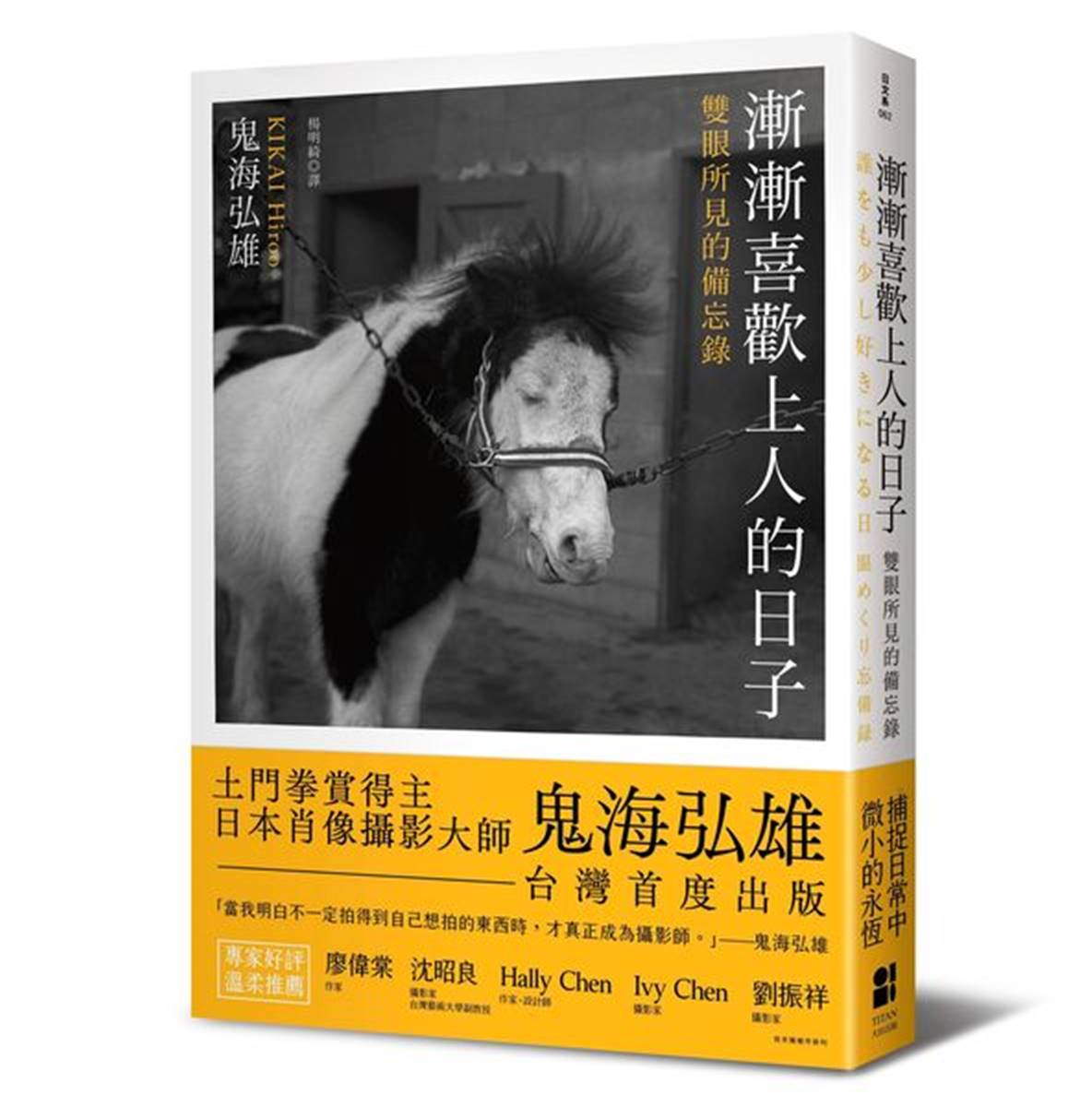

《漸漸喜歡上人的日子》,是攝影家鬼海弘雄攝影之外,我們接近攝影師的等待、覺察與思考,看見他細緻檢視內心默默形成的感性執著。

那些初春時節、下雨夜晚,那些逼近的想念、孤獨的淚水、生活的浪濤……

我坐在窗邊看書時,一隻金龜子振翅飛來停在一旁的紙門上,青綠色金屬光澤讓我想起三十幾年前一段從春天到夏天的回憶。

那時我在某間汽車工廠當臨時工,入住宿舍那天在戶塚車站確認搭哪一班公車後順利上車。有個斜背包包的青年和我一起在市郊下車,想說他應該也是去宿舍報到,但還是和他保持一小段距離,從國道下了斜坡路。長髮青年用耳機聽著當時甫推出的隨身聽,從流洩出來的樂聲知曉他正在聽吉米‧罕醉克斯(Jimi Hendrix,一九四二~一九七○,著名的美國歌手、吉他手)的音樂。

因為我打算休假日回自己住的公寓,所以包包沒裝什麼東西,結果一走路,書角就會碰撞背部。坡道旁的竹林被春季強風吹得搖晃如浪。

四層樓高的宿舍食堂裡,早已聚集了幾十個帶著大行李的男子。簡單說明住宿生活規則後,我被分配到四人房。

以前是女生宿舍的這房間,開門就能看到一張上下舖的床,空間約莫六疊榻榻米大。我們的工作分為兩班,採早晚輪班制。

走進房間後,在曾是壽司師傅泉先生的指揮下,買來罐裝啤酒,開始自我介紹。其他室友還有剛辭去陸上自衛隊,操著秋田口音的橫山先生,以及曾當過警衛,有點口齒不清的佐藤先生。

大夥立刻圍著擺放零嘴的報紙落坐。泉先生說他打算六個月後領了獎金就另覓工作,大家不約而同頷首。鬢角夾雜白髮的佐藤先生因為不能喝酒,所以一邊吃著盛在掌心上的花生米,一邊喝汽水。

微醺的泉先生嗤笑地說他和家人在濱松住了十年,但年初和妻子離婚,現在一個人反而落得輕鬆。原來我們四個人都是王老五。聚會早早結束,強勁春風吹得堤防邊的竹林沙沙作響,不停搖晃。

上早班時,匆匆扒完早飯的我們隨即上坡去公車站搭車。第一天一起搭公車的那位青年總是隻手拿著一本薄薄的書。隔了幾天主動向他搭訕,他苦笑地說自己喜歡伊東靜雄的詩,大學畢業後一邊打工維持生計,一邊寫詩。來自宮城縣岩沼市的他姓鈴木,我們雖然不是同房室友,但因為同為嬉皮之流,馬上就變得親暱。

因為我週末會回船橋的公寓,所以沒和三位室友共度休假日。入住宿舍兩個月後聽橫山先生說,泉先生和博多來的男子經常上酒家尋歡作樂。實在不解為何能將每天忙到幾乎腦中一片空白,辛苦工作賺來的錢輕易玩樂花掉。我都是哄慰自己為了再去印度流浪一段時間,無論如何都要咬牙忍耐。後來還聽橫山先生說,本來滴酒不沾的佐藤先生也常滿臉通紅地回來,然後默默鑽進被窩,不曉得在自言自語什麼。

不久之後,宣稱契約期滿之後就要離開的泉先生突然搬離宿舍。曾是壽司師傅的他一向自負,所以經常因為菜色口味而和負責料理宿舍伙食的廚師夫婦起口角。

不挑嘴的我和鈴木,發薪日都會去車站附近一間吃到飽只要一千九百八十日圓的燒肉店,閒聊宿舍那些不可思議之人的八卦。

某天值完夜班回宿舍的我一走進房間就聞到一股臭味,瞥見走道上滿是嘔吐穢物,理應值勤的佐藤先生躺在床上呼呼大睡。幫我準備另一間房間的宿舍管理員悵然地說:「那傢伙明明是頂尖大學畢業,卻因為酗酒一再失敗,一蹶不振。」沒貪杯的時候,待人十分謙遜;但聽說他一喝醉就目中無人,甚至對人動粗,這樣的佐藤先生於梅雨時節辭職。

時序入夏,只剩我和橫山先生的房間裡常有從雜木林飛來,攀附在紗窗上窺看人們生活的金龜子。

我於契約期滿後,馬上背起包包遠赴印度,之後也靠打零工賺點錢,拿著相機四處流浪。現在想想,為何那時能如此投入看不見前途的攝影一事,自己也覺得很不可思議。

揮別住宿生活二十年後,某天在駒込路上偶遇發福不少的鈴木,我開玩笑地說詩人怎能發福。他的太太是編輯,兩人育有兩個孩子。鈴木嗤笑地說詩人已是過往之事,精通電腦的他現在專門幫人製作部落格。

前年某個悶熱夜晚,我的電腦出問題,遂打電話給久違的鈴木求救。初次聽聞他太太的聲音,她說鈴木於半個月前的白天在市民泳池游泳時,因為心肌梗塞而過世。眼中霎時浮現他一臉自豪聊著孩子們的模樣,我傳達這件事後掛斷電話。

停靠在拉門上的金龜子,不知何時消失了。(轉載自《漸漸喜歡上人的日子》)

書名:漸漸喜歡上人的日子:雙眼所見的備忘錄

原文書名:誰をも少し好きになる日 眼めくり忘備録

作者:鬼海弘雄

譯者:楊明綺

出版日期:2022年11月01日

【說說書】窮人都忘記拉褲子拉鍊

文/廖偉棠

2020年是告別之年。10月19日,我在攝影家沈昭良前輩的臉書看到,我很喜歡的日本當代攝影家鬼海弘雄也走了。他的攝影和隨筆都有當代藝術難得的溫柔,我在2011年開始買他的書,第一本就是他最著名的攝影集《PERSONA》,那時震災剛過,我去東京拍攝災後生態,在紀伊國屋書店遇上,純粹被他擁有詩意氣勢的筆名「鬼海」所吸引而從書架拿下這本書。

這本也是我最愛的日本攝影集之一,非常敬佩他會幾十年如一日在淺草寺同一堵牆前面,拍攝那些街友、流鶯和並非遊客的清貧路人。而且,鬼海弘雄常常拍同一個露宿街友在不同年代的照片,於攝影集裡並列刊出,你可以看到歲月在一個人身上帶走了什麼,什麼又是這個人固執地保留著不願意讓歲月改變的,後者是這些在底層輾轉的人獲得自尊的一種方式……

鬼海弘雄了解並且尊重這種方式,你能感到他拍攝時,使用腰平取景中畫幅相機,低頭對焦、屏息然後按下快門的一瞬,其實他是在完成一個向被拍攝的人鞠躬的儀式。

後來在鬼海的攝影隨筆集《漸漸喜歡上人的日子》,我讀到印證我這種想像的文字。那本書我讀了三年,沒捨得一下子讀完,直到他去世,我才把最後幾篇一口氣讀了。書的壓軸文章是關於他拍攝最多的一位老年性工作者櫻姊的,鬼海弘雄稱她為「姊姊」,最後她淡然在他的紀錄中消隱,就像她在世上飄過、櫻花一樣。

鬼海的文字也有櫻花的氣質,即使在擅長文字的日本攝影師當中也是數一數二的。而且不同於森山大道(1938—,攝影師)隨筆的Beat風的率性與酷,不同於小林紀晴(1968—,攝影師)的私小說細膩飽和敘事,鬼海弘雄承接的是《枕草子》的風雅和松尾芭蕉(1644—1694,被譽為「俳聖」)俳文的樸素沖淡,更為傳統日本,讀之被若有若無的感傷輕輕包裹,又被無微不至的清風釋懷。

譬如〈映照時光的影子〉這篇,從一個攝影師的腳步出發,對一個日本普通社區的詩意描繪得絲絲入扣;〈冬雨與獨眼麻雀〉則洋溢著村上春樹式的孤獨,這也是我對鬼海最有共鳴之處:藝術創作本身就是一件需要在孤獨中沉溺、從孤獨中提煉靈感、在孤獨中與自己對話的實驗,攝影師所能體會的孤獨感,也許亞於詩人和作曲家,但不會少於畫家與建築師。鬼海把這點寫出了自矜自得,讓我神往。

更多的文章是對偶遇的人充滿了人情味,反躬自問,關於自己與他們的距離—無論是攝影師與「被旁觀痛苦的他人」的距離,還是作為第一世界國家日本來的旅遊者與第三世界國家印度平民們的距離,鬼海弘雄都真誠待之。尤其難得的是,他不像荒木經惟(1940—)為了取得驚豔影像不擇手段,他常常在某個時機放下手中的相機,「在對於人如此敏感的日子,怕是無法拍攝人像吧。」他在〈氣溫驟升的日子〉結尾自道。

還有很多時候,他索性不帶相機出門,「若要嚴選取景角度,這一幕應該能成為氣氛靜謐的照片。可惜我平常散步不會帶著相機,所以遇到如此奇景也無法拍攝;不過換個角度想,未嘗不是解放雙眼的機會。」這就是鬼海與我們這些有意無意成為了獵奇者的攝影師最大的不同,他的照片即使拍攝奇裝異服的街友,也毫無獵奇之感,只讓觀者與攝影者一樣蹲下身來,加入被攝者的日常,去尊重和理解後者。

當我在社交媒體轉載鬼海去世的消息的時候,有攝影師朋友告訴我,著名的紀實攝影家克里斯.基利普(Chris Killip,1946—2020)也在10月初走了。出生於英國與愛爾蘭之間的馬恩島,基利普的攝影成名作都有關上世紀70年代和80年代英格蘭東北部的去工業化和經濟衰退帶來的日常影響。去年我剛把他的一本大畫冊《In Flagrante Two》從香港弄來準備寫點評論,探討他與左翼英國導演肯‧洛區(Ken Loach,1936—)的異同。

鬼海弘雄和基利普他們倆有一點相似,就是關注貧窮,窮中有樂,樂中有淚光閃爍—台灣的《人間》雜誌攝影傳統也有過這樣的時刻。我翻閱他倆的攝影集的時候,突然發現一個有趣的細節,就是無論日本、印度還是英國礦區,很多被拍攝的窮人男子,都忘記拉上自己的褲子拉鍊。

也許這是一個辛酸又幽默的細節,我記得在我短暫的調查攝影記者生涯裡,也曾拍攝過這樣的細節。那是2004年的山西大同,我去拍攝黑煤窯相關生存鏈條,也是使用鬼海那種腰平取景中畫幅底片照相機,當照片沖洗出來,我才發現好幾個礦工和煤車司機他們都沒有拉上褲子拉鍊。

無論觀者為之窘迫為之同情還是為之訕笑,這些忘記拉上拉鍊的窮人,都泰然自若面對我們的鏡頭。的確,相對於整個世界的粗礪,這點小節又算得了什麼?鬼海弘雄肯定也是這樣微笑著按下快門的,他的快門聲,像是對他們小小聲的鼓掌。(本文轉載自《漸漸喜歡上人的日子》)