下班時大雨滂沱,好不容易等到雨勢稍歇,跨上機車起步沒多久,雨水再次一陣一陣落下,舉目所及全是濕淋一片,車泡在水裡,水泡在車裡。

騎檔車的緣故,輕便式雨衣只能蓋到大腿,累積在雨衣凹陷處的大小水珠匯聚成河,沿著膝蓋滑進鞋子裡浸濕襪子,不喜歡這種黏膩的感覺,從小到大都不喜歡。

雨水總是滿不講理的打亂日常生活中所有節奏。

待轉等紅綠燈,大車小車自眼前呼嘯而過,水花四濺潑灑,不知怎地,忽然覺得現在這種整座城市都濕透了的情況似乎更符合自然狀態,不是霍布斯邦說的那種野蠻,而是一種抽離邏輯運轉的退化,無需徵詢人類意願的回歸,回歸到另一套人們早已遺忘的原始慣習之中。

1.

上午接到了一通電話,另一頭是稍嫌遲鈍的中年男子嗓音,說他的電話被從中文系轉過來,要找一位十五年前指導過他的老師,我在辦公室待了將近兩年,從來沒有聽過那位老師的名字。

「歹勢,這裡沒有那位老師喔。」

「一定有!」對方語氣堅定。

「呃…但是這裡沒有…」我伸長脖子,幾坪大的空間裡加上我只有三個人,正值暑假其間,後頭四五棟從日治時使用存至今的系館門窗緊閉,天氣悶熱得連蟬都懶得多叫幾聲。

對方似乎沒有察覺我的困窘,繼續說道:「老師以前都跟我們說他很少待在家,大部分時間都待在學校系辦,只要打電話到系辦就能找到他,我以前博士班沒有讀完,在那裡花了九年也沒有讀完,現在退休了想要找老師,我今天主要是要問老師一些靈感的事情,也想要跟他懺悔。」

「可是…」我從抽屜裡翻出通訊錄,教授們的聯絡方式一字排開,「通訊錄上也沒有這位老師的資料。」

「啊,是這樣啊,你們的應對規範做得很好,但是規則是死的,人是靈活的,可以通融一下吧?」

「我也想要幫你,但是我們這邊真的就沒有你說的這位老師。」

「那怎麼辦?老師騙我嗎?」

「還是我幫你轉到我們另一間台語的辦公室,說不定他們知道?」

「剛剛中文系就是這樣跟我說的,所以把電話轉給你們,現在你們又要轉來轉去,這樣我就找得到那位老師嗎?」

他這麼說的同時,彷彿能見到這通無主無根也找不到方向的電話在訊號構成的海中載浮載沉,漫無目的的飄盪,我無法回答他潛藏著惱怒的疑惑,按下轉接鍵,將音源訊號傳給了另一間台語辦公室,即便己所不欲勿施於人,我還是按照慣例,謹守傳接炸彈的遊戲規則。

掛掉電話後詢問了同在辦公空間內的學姊和助教,學姊說她在這裡待了將近七年,沒見過也沒聽過那個老師,助教則說她知道企管系跟空大各有一個相同名字的教授,也不確定是不是在找他們。閒聊了幾分鐘,最後的共同結論是:什麼邏輯的人都有,我們先繼續把手邊工作完成要緊。

後來他沒再打電話過來,他有在別的辦公室得到他需要的答案嗎?我不知道。

2.

前幾年在離島教書的時候,時常有這種無法被他人理解的、格格不入的無助感,下至老師上至校長,那些固守在島上的行事邏輯和我在北部學到的全然不同,他們固守著落後本島二十年以上的思維模式,不管我怎麼做,彷彿都有一層無形的阻隔遮蔽所有溝通的可能,像裝著水和造景的玻璃缸,永遠只能在幾立方公分的範圍內活動,看得見缸外的所有無法理解的事物時時刻刻發生,但終究是徒勞,畢竟缸裡的魚終究不屬同類,無需更進一步釋出善意,隨時可以替換成花色更美更順眼的存在。

那時除了三天兩頭去沙灘或港邊吹風散心,也時常看學生站在沿岸釣魚,那些在教室裡一點兒也坐不住的傢伙願意清晨四五點離開被窩到肉粽角上甩動釣具,花上整整一天等待丁斑或狗母之類的珊瑚礁魚上鉤,有時候好不容易拉起了一隻,體型太小太細、肉太少太瘦的他們總果斷拋回海裡,這樣不會可惜嗎?我曾這樣問過,得到的答案大多是「太小了等長大一點再抓」,偶爾才是「這麼小不好看會被笑」。

許多學生家裡都是從事沿岸漁業的,清早駛竹筏仔出海釣或是深夜戴著頭燈手持魚叉潛進海裡刺,少少的漁獲裝進尼龍編的簍子裡搬上機車運到市場,除了棚子下分租的櫃位早有不同貨品,大多人是鋪著報紙就在路邊叫賣起來,有時春夏之交會有飛魚,其他時間如果運氣不錯也可以在港邊的海水裡撿土鬼來賣;有些學生家裡是捕近海的,他們會在父或叔等男性親人出海一兩個禮拜後返港時向學校請整天假,一起到市場賣魚成了親子之間培養感情的儀式,課業或考試都不足以成為中斷儀式的藉口。

「如果他們願意多用點心在課業上就好了。」在本島洗禮過的學校老師總是這麼說,這幾年的校長也都把成績放在第一位,其他都是其次。

可是說到底,這些家庭建立起的這套評判標準仍然容不得所謂的文明進步干擾進犯,就像同一個魚缸裡的不同魚種,看似相安無事,實際上卻是因為彼此從來不願也不可能接受對方那一套,因此各過各的,而夾在中間的我裡外不是魚。

甚至連人也不是。

3.

可能是港邊人血液裡的衝動,一直想要在房間裡養魚,即便許多年來仍未真的履行,還是會三不五時到水族店裡遊逛。

水族店裡的魚都被冠上很酷的名字,羅漢、神仙、魔鬼只是基本款,也有像陰陽燕子、大帆三間、哭貓這種奇奇妙妙的,總會讓人聯想到一些高貴豔麗或漂丿暴戾的氛圍感受,但實際上卻不是如此,最多最多一兩立方公尺的生活空間便是難能可貴的極限,牠們都只是囚犯,像海賊王那樣被關在推進城海底監獄,概念相似但倒過來,魚的海底監獄就是陸地上水族館裡一格又一格的水族箱。

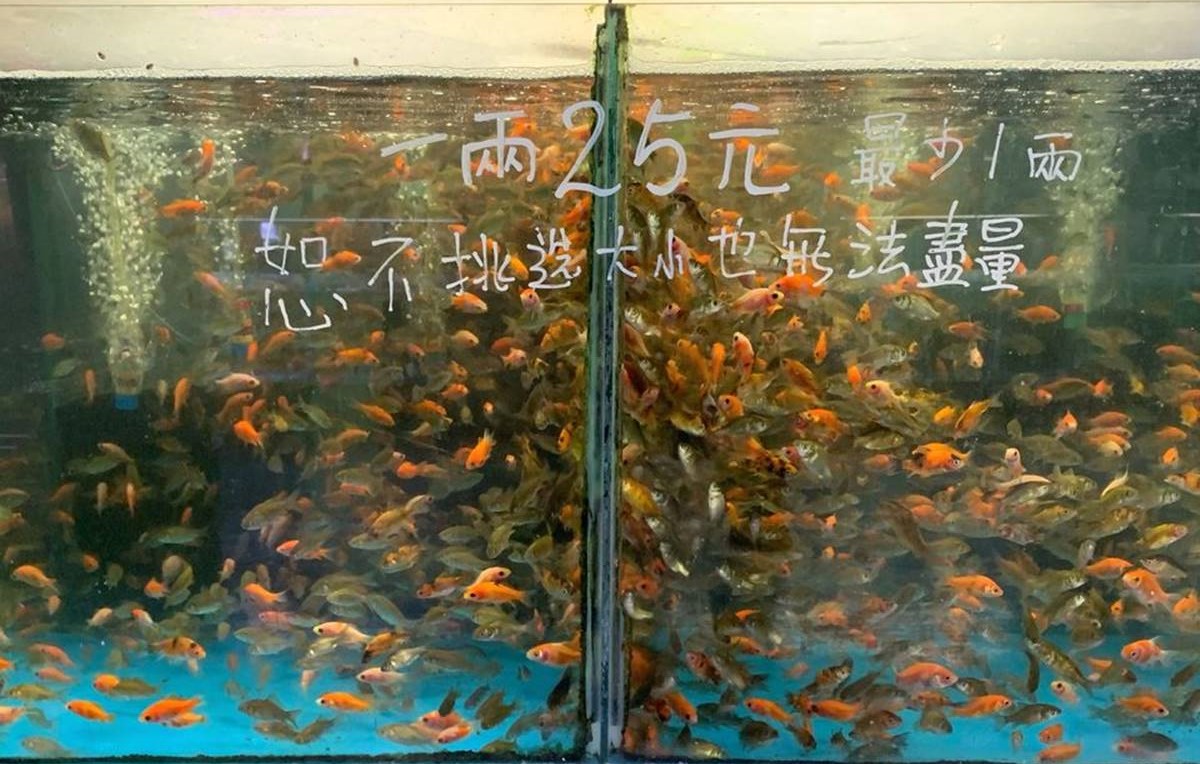

有次和朋友剛好經過高雄鳳山某間水族館,一時興起進去看看,其中一條走道有三大缸大腿高度的缸裡塞滿了魚,玻璃表面寫著「一兩25元,最少一兩,恕不挑選大小也無法盡量」,引起我注意的是這幾缸不像其他魚種用數量標價,而是用重量計,把生命標上價格的行為已經夠令人毛骨悚然了,這是更進一步的資本主義式的羞辱,「喂你、你、還有三分之一的你,加起來兩百塊吼,不到一隻的就當作送的,顧客開心我們也好做生意。」

我跟朋友說了這種感受,他回道:「這是對物種延續反而是好事吧?一大堆放在一起,然後生下一大堆。」

之所以遲遲不願養魚的不適感再次佔據心頭,將其他物種匡限豢養在窄小空間內是一回事,這些色彩斑斕體態各異的魚都是哪裡來的?我不敢開口詢問櫃台,上網查了資料,除了大型水族館有足夠經費能少量的人工繁殖,絕大多數是野外捕撈,大則流刺拋撒,小則潛水夫深入海中,不幸被網住的魚隻們歷經缺氧、溫度變化、氨氣累積、長途運送等多種考驗後,保有足夠生命力能繼續苟延殘喘的倖存者們要面對的則是隨人類喜好貼上標價,住進終其一生再也無法逃脫的透明牢籠。

牠們在人類的評判邏輯下沒有選擇的權利,可能無法理解自己即將變成什麼,可這樣做的人從頭到尾都清清楚楚明明白白。

只是人就是這樣,就算覺得不妥,還是會為了存活繼續壓榨手邊能支配的其他團體,繼續堅持著某種因循不變的行事邏輯,下次再經過水族店還是會踏進去重蹈覆徹一番,繼續看這些破碎的靈魂擠成一團,最後在某個角落默默死去,成為其他同類的飯後零食。

沒有人能撼動標準與團體的邊界,無論如何努力,看來很酷的名字很多時候還是一點屁用也沒有。

4.

家教教材的文本除了吳晟、席慕容、張曉風和巴代之外,私心選了林燿德的〈魚夢〉,學生們感到困惑是正常的,不只是用字遣詞偏深,他拉哩拉雜講了秦始皇、講了中國的河姆渡遺址、講了幾億年前海裡生物往陸地掙扎演化的過程、講了自己化身為魚的夢…

文中提到了他養在床頭水缸裡的紅珠,彷彿進行某種儀式般展示吞吃小鯽魚的動作,對紅珠來說,飼養牠的主人是否是某種神明?而人類社會之外是否也同樣有著這樣的觀賞世間種種、我們難以想像的「生物」?

如果真的有超乎人類思考範疇的生物正在我們無法觸及的空間裡,那他們會出手干涉我們的生態嗎?會試著打破群落與群落之間可見及不可見的種種界線藩籬嗎?還是會時不時清理掉那些無法在任何一個透明缸中與他人和諧相處的人?

用我們看待飼養魚的方式來檢視人類行為,就像是以某種中產階級為出發點來建構對待弱勢或底層時的觀感那樣粗糙且不尊重,然而,這卻似乎是學校教育端一直以來熱愛行之的教學姿態,「他們好可憐喔所以要多幫助他們!」弱者果真需要這種以上對下的同情嗎?弱者的被產生,與社會結構有著很大的關係吧?但位居社會階層頂端的在意嗎?

或許想太多復又偏激也是我常與他人格格不入的原因之一吧!那麼,分隔我與眾人的那道看不見的玻璃壁,其實是我自己造成的?

說到底,我也只是某種自認為特別的飼養魚罷了。

5.

雨整整下了一個禮拜後,天氣又開玩笑似的回到三十度以上,每天都熱得要命,渴得要死。

城市運作如常,車流與車禍仍不斷地發生在爛得要命的道路規劃裡,我把雨衣扔了,雖然本來就是拋棄式的,但我難得如此果斷,就算下次再下起傾盆大雨,也不想要再重新穿上。

魚也好,人也罷,不管雨水浸濕當下舒服與否,若一切都不分你我的浸泡在一塊,也許才是彼此之間毫無分隔的短暫時刻。

作者簡介:

陳建佐,小琉球混東港人,不是在廟裡就是在海邊,得過幾個獎,但還在試圖成為小說家的路上,目標是將民俗、科幻與自然環境議題融合在一起。