這本書的層次,並不僅停留在「自然野地能治療人心」那樣單純。野地或動物於人類心靈的作用,在於使人看見自己另外的樣貌,但不給予最終指引,得自己詮釋尋找路徑。

「當我們看著一個景象,我們看到的並不是景象本身,而主要是我們認為自己看到了什麼。」[1]這是羅伯特.麥克法倫(Robert Macfarlane)在談論人對山岳的感知態度時寫下的句子,當我讀完《鷹與心的追尋》後,心想人對動物的凝視或許也是如此,我們看到的往往是心靈之景,而心靈之景的樣貌並非始終如一。登山家張元植曾提及,登山這西方性格的運動隨十八世紀啟蒙精神出生,在民族主義之風下茁壯,最後回歸到個人主義式的探索與追尋。[2]馴鷹這歷史悠久的文化活動亦然,從中世紀貴族統治階級熱衷之秘密活動,發展期間一度結合民族復興的幻夢,再演變為個人性的休閒嗜好,甚至在《鷹與心的追尋》中,成為一種療癒可能。蒼鷹自由飛翔於田野上空那一日,也是馴鷹者帶著傷痕自內心荒野歸返之時。

難以歸類的跨域書寫

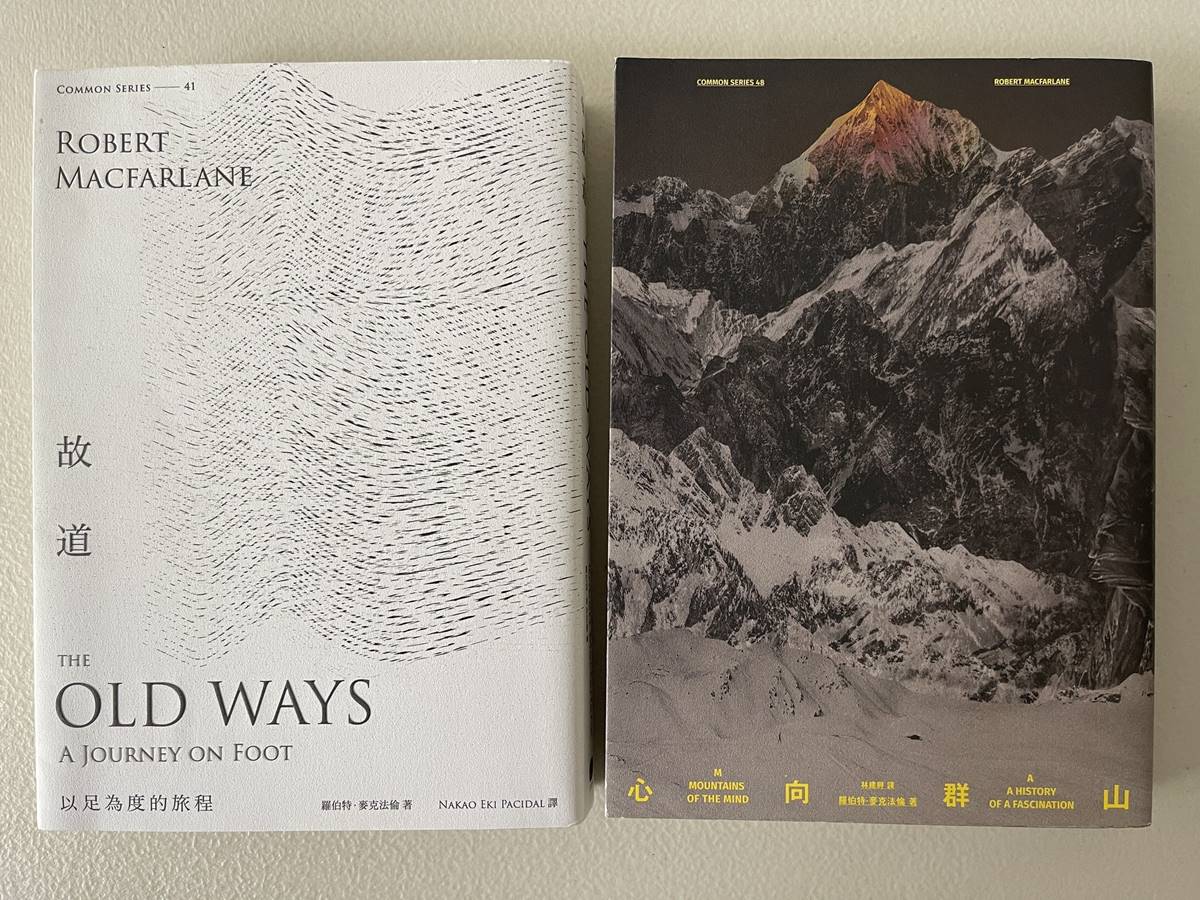

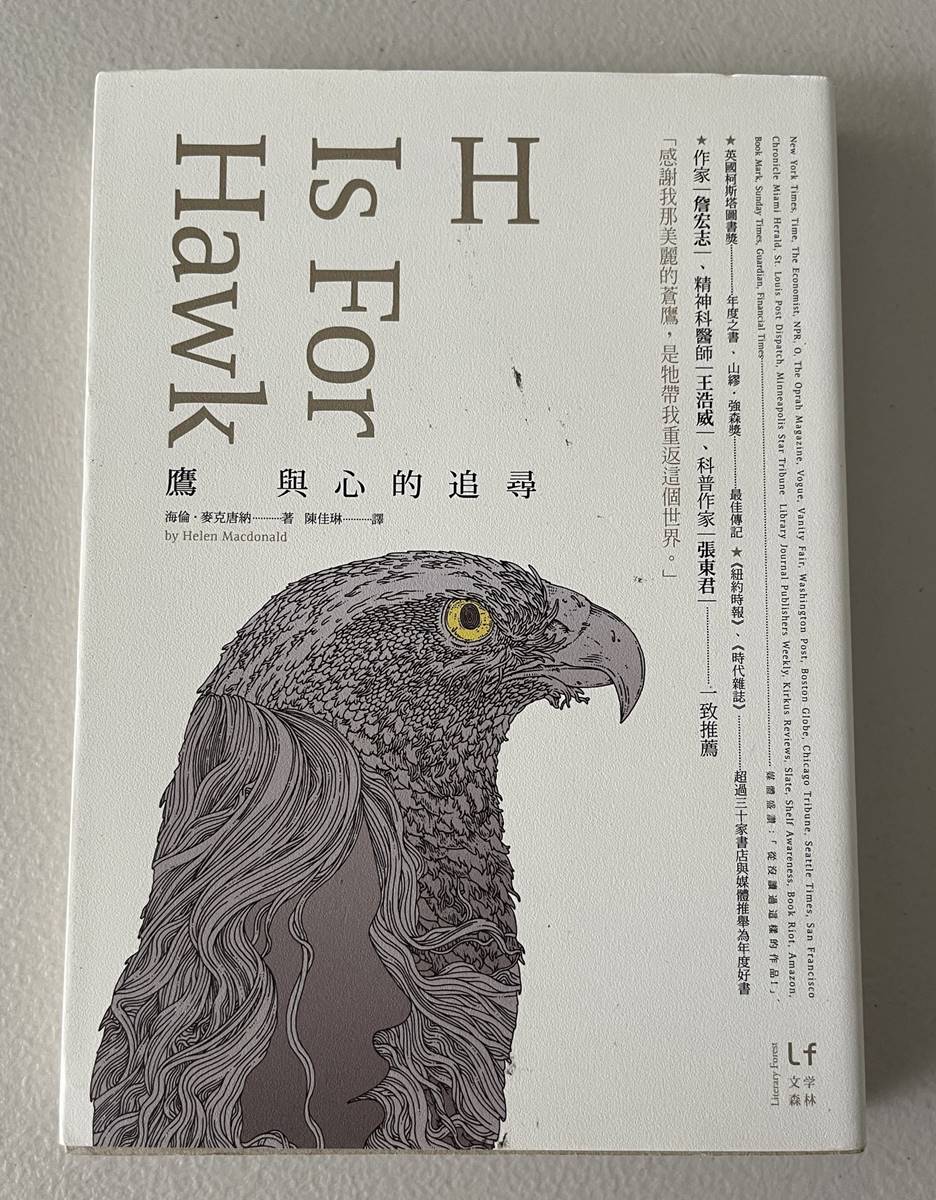

《鷹與心的追尋》是一本有企圖的書,涵涉多個主題,彼此又互相聯繫,結合作者對自然的思索、馴鷹的歷史及相關書寫的回顧,以及逝親後的心理變化,使其難以歸於單一類別。海倫.麥克唐納(Helen Macdonald)也憑此書於2014年獲得The Samuel Johnson Prize[3]。跨域而複雜的書寫,令人想起羅伯特.麥克法倫《心向群山》、《故道》等描寫地景與人心的作品。兩人皆為學院出身的寫作者,往往傾向回頭凝視過往書寫者的紀錄,並有系統地予以內化,不只是單次攀登或馴養老鷹的過程紀錄,使這本書多了自身經驗外的歷史深度而不顯單薄。[4]

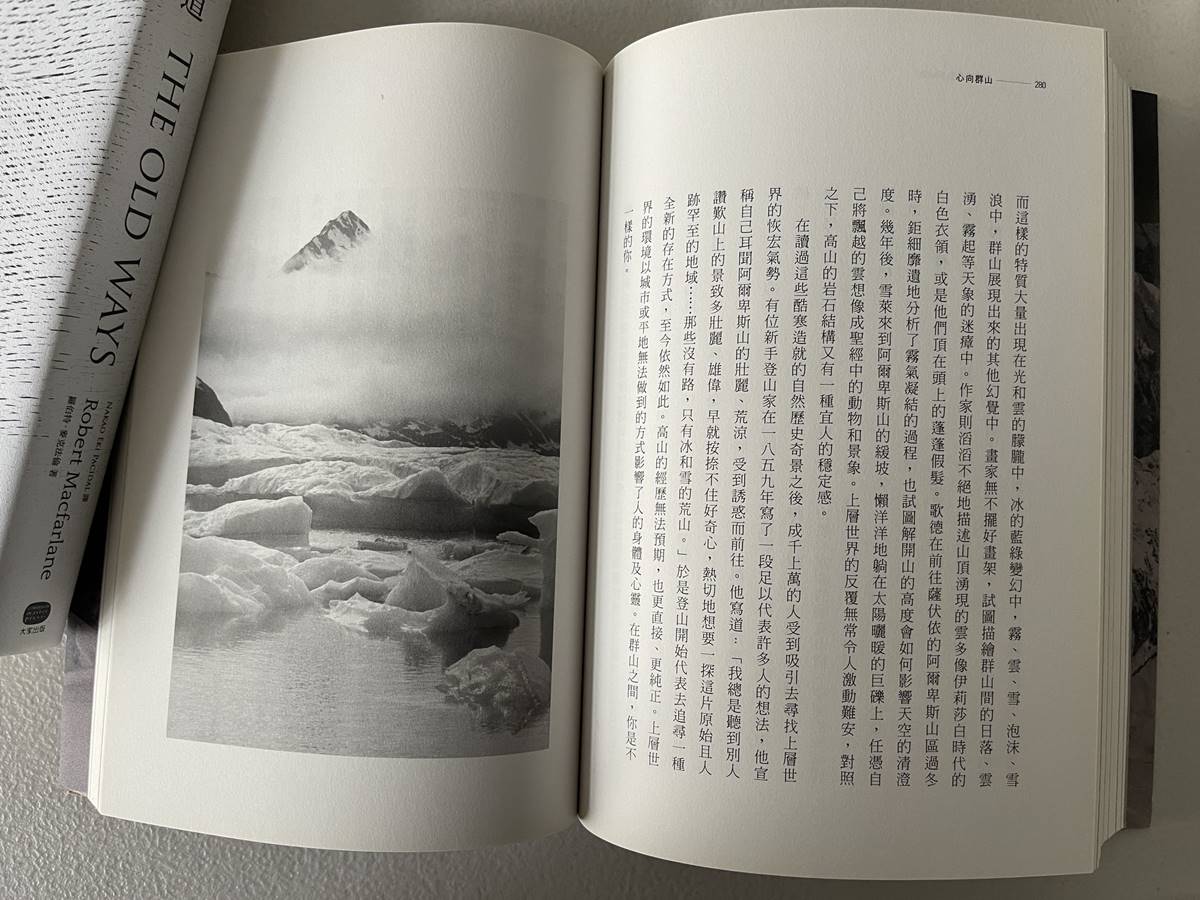

不過兩者看似相似,指向卻不盡相同,麥克法倫的作品,以《心向群山》為例,其目的是書寫人類對山的著迷史,這反映在他選材的廣博。在《鷹與心的追尋》中,麥克唐納相對集中地爬梳另一位馴鷹者懷特(T. H. White)的生命史,兩人馴服對象都是蒼鷹,當下的狀態都是混亂失序之人。一場跨越時空的馴鷹者對照記於焉形成——懷特害怕依戀,在最後關頭摧毀好不容易建立的信任關係;作者則過度依戀,對蒼鷹的任何變化神經緊張。麥克唐納對這位心有深淵的馴鷹者時而挑戰,時而寄寓同情,兩人在不同馴養階段的相互映照,也形成本書結構上Side A(第一章到第十七章)與Side B(第十八章到三十章)的分野。在十七章,懷特的蒼鷹「小蒼」逃離主人不再回頭,麥克唐納即將放飛自己的蒼鷹「梅寶」;到了十八章,梅寶放飛成功,而懷特嘗試喚回小蒼未果,兩者正好形成交岔點。如此安排與其說是「對話」,我認為「對照」更為貼切,在這樣的映照中,反映人鷹相處之路真正困難的並非技術層面的熟習掌握,而是馴鷹者是否願意碰觸、面對內心密布的荊棘。

想像之鷹與實際之鷹

當我們在跟野生動物相處時,很難不想起牠們在悠久文化發展中被塑造出的動物性格。在某程度上,我們其實是在跟動物被賦予的意象互動,並在過程中得到療癒、優越等情緒。而猛禽作為一種在各文化廣泛出現、被賦予象徵意義的動物,可能是自然野性的象徵,或是殺戮與惡念的外化。其中蒼鷹作為據說惡名昭彰、難以馴養的猛禽,其死亡象徵完美與作者的逝父處境疊合。蒼鷹及其周邊意象確實可以表達作者陷入的心靈難關,例如繫腳繩可以是對已逝兄長、父親的相繫渴望/緊抓不放。

在馴鷹的最末階段,馴鷹者必須將老鷹身上綁著的線解開,維繫人與動物的不再是外在繩索,過程同樣具備隱喻性。隱喻系統在懷特《蒼鷹》中發揚光大,然而在《鷹與心的追尋》,訓練老鷹並不全然體現為心靈上的戰役。那麼,作者用了什麼方式才使符號不至於凌駕於動物本身?麥克唐納一方面的確承認馴鷹或老鷹自有其攜帶的文化符碼,回過頭去整理分析後,再以親身觀察所見的「實際之鷹」為「想像之鷹」翻案。

至於這種互動在倫理上是否帶有瑕疵?是否過時?作者自言此種親身接觸野性生命,並建立關係的方式為人所質疑。也許馴服並不在施受與服從,而是互相建立關係,彼此成為對方生命中的一部份,並在建立關係之時,顛覆對此生物的既有認知。其中一段令我印象深刻,麥克唐納驚訝地發現這種在既往描述中無情殘酷的猛禽也喜歡咬紙球、玩紙筒望遠鏡:「我從紙筒望遠鏡說話:『哈囉,梅寶。』牠立刻抽出喙,前額上方的冠羽全都豎直。牠快速擺動尾翼,開心抖動。」、「從來沒人告訴過我蒼鷹也愛玩,書裡提都沒提。我從來沒想像會有這種可能,我不知道是否因為從來沒有人類想跟蒼鷹玩耍。」[5]看見動物在慣習印象之外的複雜多變,那種乍驚乍喜無法取代,也無法從書本建構出的知識體系獲得。

自我的消弭與重建

馴鷹以往被視為沒有女性,充滿偏頗思想與帝國菁英階級的世界,難免令人疑惑究竟何以療癒?確實,由於老鷹血統或訓練方法在時間之流中無甚改變,許多人藉由馴鷹追想、挽留帝國舊日榮光。但麥克唐納卻想要透過馴鷹遺忘過去,如同鷹隼身處高空,漠然觀察世界,一切無傷於心。換句話說,馴養蒼鷹實是一趟自我放逐之旅。這本書迷人之處不僅在於主題的特殊,更重要的,或許是透過描寫特殊的馴鷹過程,展示更具普遍性的、人長期身處自然領域所經歷的自我消弭與重建。書中敘述自己在訓練過程中,漸漸變身為蒼鷹的段落,令人想起娥蘇拉.勒瑰恩(Ursula Kroeber Le Guin)的《地海六部曲》,即使術士擁有變化成動物的強大能力,卻無法維持太久,否則將會真正化身為你的變身對象,無法回復。用J.A.Baker的話來說就是「進入鷹的意識。」[6]

值得一提的是,麥克唐納指出「進入荒野=自我放逐與隔絕=心靈平靜」的連結中可能蘊藏的危險性。破碎的自我消弭之後極有可能是迷途的開始,而化身為鷹並非最終解方:「雙手必須等待其他人類的手緊握,它們不能只拿來當作老鷹的棲木。荒野並非人類靈魂的萬靈藥,在大自然待太久也可能毫無所獲。」[7]因此這本書的層次,並不僅停留在「自然野地能治療人心」那樣單純。野地或動物於人類心靈的作用,在於使人看見自己另外的樣貌,但不給予最終指引,得自己詮釋尋找路徑。麥克唐納找到的路徑通往人世,從斷裂中再度取得連結。每個生命自有其世界,相遇相知過程中一起共構生活中值得駐足之處,或許即是意義所在。

《鷹與心的追尋》兼有特殊及普世兩面向,其特殊在於麥克唐納對馴鷹活動及猛禽意象進行意義的更新;其普遍意義在於它觸及人類心靈與自然互動的歷程:從遁逃到回身走入人世。在此書主角梅寶死於黴菌感染之後,她又養了一隻蒼鷹Lupin,名為《H is for Hawk:a new chapter》的紀錄片,就是記錄麥克唐納再次馴養蒼鷹的過程。(這種事情是不是跟登山一樣,具備某種成癮性?)忍不住想起原文書名《H is for Hawk》,在A is for apple、B is for ball的學語遊戲中,鷹(hawk)占滿H這個字母的表意空間,明白昭告鷹是世界上如此絕對的存在,同時也隱微暗示了另一條聯想路徑,有沒有可能H也是作者Helen的縮寫呢? H is for Hawk, and Helen is for Hawk。

[1] Robert Macfarlane著,林建興譯,《心向群山:人類如何從畏懼高山,走到迷戀登山》(新北:大家出版,2019),頁40。

[2]Peter Boardman著,陳秋萍譯,《輝耀之山:兩位如風少年的絕壁長征》(台北市:臉譜出版,2020),頁14。

[3] 後更名為The Baillie Gifford Prize,這是個頒發給最佳非虛構作品的獎項。

[4] 麥克唐納曾在訪談中表示如果不是在學院,她並不會嘗試這樣的寫作構思。“I don’t think I would have attempted a book like this without having spent all those years in academia.” 引自〈Of grieving and goshawks: An interview with H is for Hawk’s Helen Macdonald〉Ransom Center Magazine,網址:https://sites.utexas.edu/ransomcentermagazine/2016/03/25/of-grieving-and-goshawks-an-interview-with-h-is-for-hawks-helen-macdonald/,瀏覽日期:2023年2月28日。

[5] Helen Macdonald著,陳佳琳譯,《鷹與心的追尋》(台北:新經典,2016),頁131。

[6] 「我踩在長草地上,空氣溫暖,土地踏實,長草聞上去有一股陽光烘烤的味道,我沉沒了,我陷進了鷹的肌膚和血液和骨骼。大地變成了我腳下的樹枝,太陽照耀在我眼瞼上,沉重卻那麼溫熱。像鷹一樣,我聽見了人類的聲音,我憎惡這聲音,那是從冷酷無情之地傳來的面目不清的恐懼。我就要在這沉重的恐懼中窒息了。」J.A.Baker著,李斯本譯,《游隼》(杭州:浙江教育出版社,2017),頁172。

[7] Helen Macdonald,《鷹與心的追尋》,頁243。