螢火蟲的溝通並非一成不變。溫度較低時,螢火蟲的光停頓的時間較久。雄、雌螢火蟲,能判讀雙方在不同氣溫,放出的光所代表的意義。

晚上八點,天氣微冷。

我知道,低溫時要看到螢火蟲,需要耐心與專心。

我等待,終於看到兩隻螢火蟲。

生態池完工數月了,

彷彿只看到巴掌大的雲,

相信未來的日子,雲朵會愈來愈大,

螢火蟲的數目會愈來愈多。

深深期待,不是只在這裡,

而是更多地方,都有螢火蟲來點亮都市的光。

我們可以從許多不同的角度來觀賞螢火蟲。例如注意螢火蟲光閃爍的頻率。一八三六年,摩斯(Samuel Morse, 1791-1872)發表「摩斯電碼」(Morse Code),他將電波轉成聲音,以聲音的快、慢、暫停,來表達意思,這是「電報」的由來。

在古老的年代,螢火蟲就會用光暗閃爍,傳遞信息。即使最新的科技,也無法用很短的時間,像螢火蟲般傳遞意涵豐富的訊號。

一閃一閃傳遞訊息

每一隻螢火蟲的生命裡,都擁有一本類似「摩斯電碼」的說明書。雄螢火蟲閃出去的「亮、暗、亮亮暗、亮暗……」,雌螢火蟲會知道這是什麼意思。牠回應的閃光,雄螢火蟲也看得懂。然後牠們一起以相同的頻率,互相發亮。信號要同步,才能有溝通。人類看到螢火蟲閃爍,不明白代表的意思,因為我們沒有螢火蟲那本發光密碼。

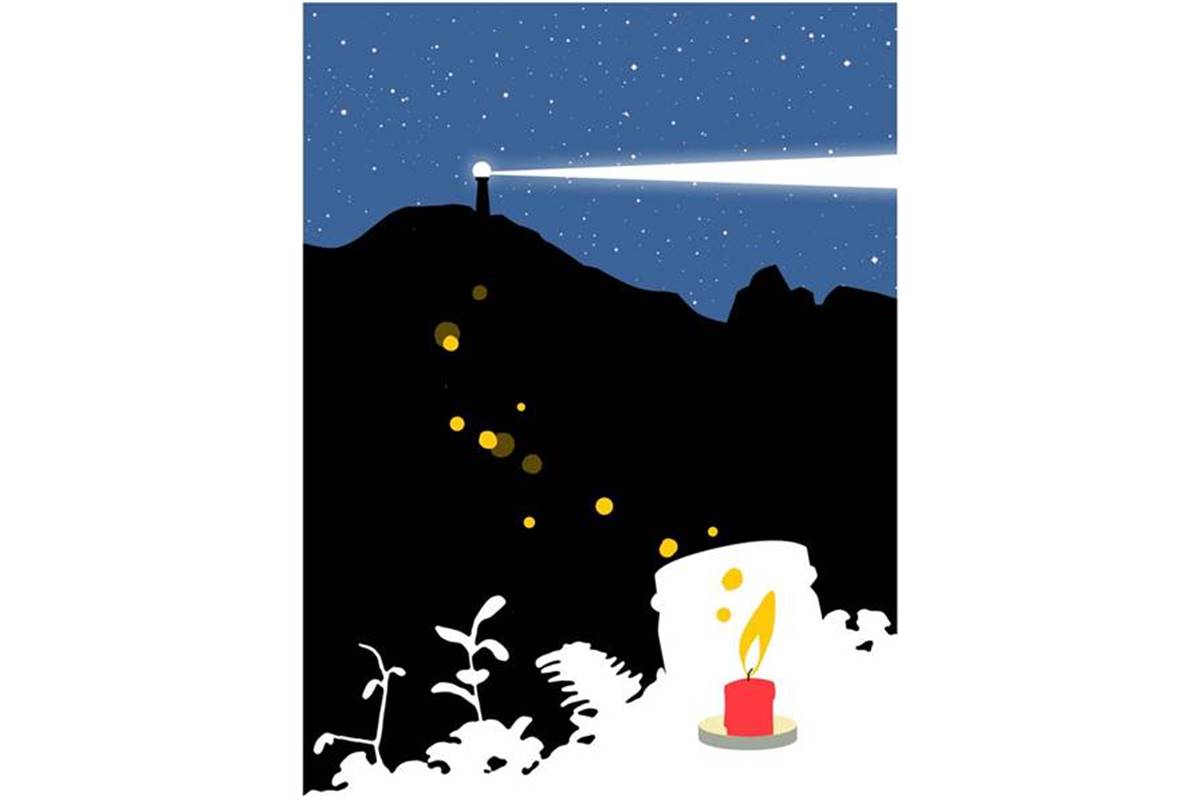

螢火蟲的成蟲一出水面,雌螢火蟲就往黑暗裡移動,雄螢火蟲也飛往黑暗的地方。螢火蟲在黑暗中,才能有效率的打光,看清楚對方傳過來的光。雌、雄螢火蟲都需要在黑暗中等待,才有機會看到光。

螢火蟲打光非常快,亮度有強有弱,中間又有不同的停滯時間,這在光學上稱為「位相延遲」(phase delay),如同句子之間加逗點,是有意義的暫停。螢火蟲打光的顏色變化並不易分辨。人類觀察螢火蟲的光已經幾千年了,迄今還是無法了解螢火蟲的打光密碼,只能猜測螢火蟲光閃爍的時間很短,認為牠們給出的信息是單純的,不會拐彎抹角。事實上,螢火蟲發光的明暗變化很大,表示螢火蟲給出的信息既濃縮又有內容。

我們以為螢火蟲閃爍發光很美麗,螢火蟲也教導我們:美麗是有內容的,沒有內容的美麗是空洞。觀看螢火蟲,不僅有多樣的觀察角度,而且能獲得豐富的內容與深刻的體會。

第一位發現螢火蟲發光求偶的科學家

科學史上第一位發現螢火蟲以發光求偶的人, 是科學家麥克德莫特(Frank Alexander McDermott, 1885-1966)。他從小喜歡生物學,一九一○年,就讀美國匹茲堡大學二年級時,課餘經常到野外,以日記方式記錄螢火蟲發光強弱與頻率。他發現雄螢火蟲發光後,雌螢火蟲會配合雄螢火蟲的發光韻律,互相溝通。

他首先提出螢火蟲發光是有意識的行為,這個發現,開啟了「昆蟲符號系統分類學」(semi-systematics of insects)。這門學問後來發展出不同用途,例如戰場上敵友雙方的判別技術。

麥克德莫特於一九一四年取得化學系碩士學位,到杜邦公司工作。他負責工業酒精合成,後來升任杜邦公司化學實驗室主任。一九四○年,他發表許多研究成果,取得多項專專利,獲得國際獎項。一九四八年,他偶然到一所小學演講。有個學生問他,螢火蟲發光,有什麼意義?他忽然想到學生時代對螢火蟲的研究熱忱。演講結束後不久,他就著手成立了「螢火蟲工作室」,專門研究螢火蟲。他提出:「在古老的年代,螢火蟲已在發光。探索螢火蟲發光的意義,不只是科學,也是教育的啟發。我愈深入研究,愈體會螢火蟲的語言,是有邏輯與系統的表達。」

同一品種才能放閃溝通

一九五一年,麥克德莫特辭去工作,以研究螢火蟲為職志。他到世界各地觀察螢火蟲,一生鑑定了二十餘種新品種螢火蟲,他指出:「螢火蟲的語言是與生俱有,不需要學習。同品種的螢火蟲才有相同的語言,可以避免不同品種雜交。」一九六四年,他列出世界上約兩千種螢火蟲的發光頻率,結論是「每一種都不同」。

他說:「若有人問我,了解螢火蟲的發光與其韻律,有什麼作用?我不知道。有一次我在野外數算螢火蟲的隻數,一英畝土地上,竟然約有十六萬隻螢火蟲出現。這麼大量的螢火蟲在一個地方群聚,一定有意義。我數算的只是一部分,還有一部分是未發亮的。這麼多的螢火蟲,又分布在世界不同地區,每年定期出現。螢火蟲的存在,至少證明牠們能利用有限的資源,獲得綿綿繁衍的祝福。」

「螢火蟲的溝通並非一成不變。溫度較低時,螢火蟲的光停頓的時間較久。雄、雌螢火蟲,能判讀雙方在不同氣溫,放出的光所代表的意義。」他還寫道:「螢火蟲的雄雌比率是一比一,這是何等奇妙。螢火蟲用光的閃爍,就可以代代延續,這也在提醒人,語言表達,不一定要有聲音才有意義。我也體會,不要以為黑暗就看不見,黑暗可使人專心,使人平靜。當我在黑暗中,無法注意自己時,竟是看見光的最好時刻。」(本文轉載自《愛你喔,螢火蟲—都市公園螢火蟲復育記》)