那個藍只是一種蠟質的角質層,還是像某些蝴蝶或鳥類翅膀上的金屬藍那樣,是一種繞射產生的顏色?有些蕨類會轉為螢光藍,那是為了吸收更多光線演化而來的策略。在強光底下,這株旱蕨會不會變成綠色的?

紐約人在星期六早上會做的怪事一籮筐。至少,當駕駛人看見公園大道鐵路棧橋巨大的路堤貼著一排人,十幾個人拿著放大鏡和單筒望遠鏡察看微小的石縫時,心裡肯定是這麼想。路人投以異樣的眼光,有的還問問題,甚至拍照。警察停下巡邏車,用懷疑或困惑的眼光看著這群人,然後才發現我們許多人身上穿的衣服印有「美國蕨類學會」(American Fern Society)或「蕨類超蕨酷」(Ferns Are Ferntastic)等字樣。我們來這裡是要參加美國蕨類學會的聚會,跟托里植物學會(Torrey Botanical Society)一起進行週六早晨的蕨類踏行活動。這個活動已經舉辦一百多年,地點通常是在比較鄉野的地方,但這次我們的目標就在公園大道的高架橋,因為這裡有很多縫隙和破碎的灰泥,非常容易找到在裂縫中求生存的耐旱蕨類。這些蕨類跟大部分的蕨類不同,可以忍受長時間的乾旱,一場大雨過後又恢復生命力。

蕨類是植物世界最厲害的機會主義者

美國蕨類學會是業餘愛好者的學會,創立於有很多業餘玩家和博物學家的維多利亞時代,達爾文是我們的偶像。我們的會員包含詩人、學校老師、汽車修理技師、神經科醫師、泌尿科醫師,還有其他各色人等。我們性別比例相當,年齡層從二十歲到八十歲都有。那天早上,除了我們這些蕨類植物迷,還有兩個托里植物學會的年輕苔蘚植物迷,他們的機構創立於一八六〇年代,只比美國蕨類學會早幾年,由植物學家和業餘玩家組成。他們跟蕨類迷「泡在一起」,但是有興趣的東西其實是苔類、蘚類和地衣類植物。對他們而言,蕨類有點太過現代,就像開花植物對我們而言太過先進一樣。

人們通常以為蕨類植物都很纖弱、喜歡潮濕環境,雖然很多蕨類確實如此,但也有些蕨類堪稱地球上最堅韌的植物。比方說,在新形成的熔岩流上,蕨類一定是第一個長出來的東西,因為地球的大氣層充滿了蕨類的孢子。公園大道路堤上最常見的蕨類是鈍羽岩蕨,每一個孢子囊含有六十四個孢子,而每株植物的蕨葉下方都有數以千計的孢子囊,因此一棵植株很容易就有百萬個孢子,甚至更多。一旦孢子降落在適合生長的地方,你就能看出蕨類為什麼是植物世界最厲害的機會主義者。化石紀錄中有所謂的「蕨類尖峰」,顯示世界上大部分的植物和陸地動物在白堊紀晚期出現大滅絕後,生命又以蕨類形態爆發回歸。

這些植物跟我們這些更專精的生命型態不同

那天早上帶領踏行的有紐約植物園的年輕植物學家兼蕨類專家麥克‧桑德(Michael Sundue)及植物插圖師伊莉莎白‧格瑞葛斯(Elisabeth Griggs)。我們從棧橋西側開始探索(那側早上曬不到太陽),沿著公園大道移動,正對車流。踏行活動的邀請函上寫道:「研究植物時,風險自行承擔。」

桑德說:「這是配子體的理想棲地。下過雨後,細細的水流會慢慢流下來,溶解灰泥,形成耐石灰的鈍羽岩蕨的理想媒介。」他在一片苔蘚之中發現了小小的心形配子體,沒有蕨葉,看起來一點也不像蕨類。那對苔蘚迷夫妻檔很高興地發現它長得更像蘚類,但這其實是蕨類繁殖週期一個關鍵的中間階段,其表面有雄性和雌性的生殖器官,受精之後會長出兩片小小的蕨葉,形成新的蕨類植株。桑德指著一株成熟的鈍羽岩蕨,上面有小小的黑色傘狀構造,稱作孢膜,可以替孢子囊提供遮蔽。孢子囊散播孢子的時機到了,就會啟動一個天才的彈弓機制,將孢子彈到風中。孢子有可能飄散好幾公里,如果降落在一個潮濕合適的環境,就會長成配子體,展開新的繁殖週期。

桑德在頭上的高處看到一株巨大的岩蕨附在岩石上,幾乎寬一百八十公分。他說:「這棵年紀很大,幾十歲了。有些種類可以活得很久。」有人問他,蕨類看不看得出老化的跡象,他猶豫了一下,因為這並不清楚。蕨類通常會一直長,直到體積大到食物無法供給、被競爭者驅逐,或是長得太重掉到地上(岩蕨遲早會發生這種事)。有的植物園看得到百歲以上的龐大蕨類。這些植物跟我們這些更專精的生命型態不同,我們的端粒壽命有限、容易突變、代謝會愈來愈衰退,因此注定死亡。不過,連在蕨類身上也能明顯看得出來幼年狀態。幼年的岩蕨很可愛,有著春意盎然的亮綠色,小小的跟嬰兒的腳趾頭一樣,而且非常柔軟脆弱。

第九十三和一○四街之間只找得到岩蕨,但是到了下一個街區,我們發現一株沼澤蕨,雖然這裡的環境一點也不像沼澤。這棵蕨類附著在離地約二點五公尺高的牆面,桑德像表演特技般跳高,拉了一片蕨葉下來。我們把蕨葉傳過一輪,用大功率的鏡片細細察看,或拿瑞士刀解剖維管束。

植物會因為一個較合適的棲地被創造出來而遷徙

團體中有一位來自托里植物學會的被子植物女士,她在沼澤蕨附近發現一棵開花植物,流出黏稠的白色汁液。她說,那是萵苣屬的植物。這學名讓我想起以前熱愛海洋生物學的日子,突然喚回了我對石蓴這種可食海帶的回憶。我還想到萵苣鴉片(lactucarium)這個舊時的單詞,《牛津英語詞典》將它定義為「各種萵苣的濃縮汁液,用來作為藥物使用」。

這些名稱全都令人難以抗拒,而我們接下來遇到的蕨類更有一個聽起來跟神經學很有關係的名字,那就是密密麻麻長滿第一○四到一○五街棧橋表面的一種鐵角蕨。桑德說,這種蕨類在這個地區原本很少見,但是現在其分布範圍正往北邊和東邊擴張。有時,植物會因為一個較合適的棲地被創造出來而遷徙。紐約的岩石偏酸,對這些喜愛鹼性的蕨類不利,但使用灰泥建造的人工建築可以為這些喜愛石灰的植物提供避風港。可是,巨大的公園大道棧橋早在十九世紀就建造了,比人們認為鐵角蕨開始擴張的時間早了許多。或許這裡有一些局部的溫暖點(城市充滿了出人意料的熱島),也或許這是全球暖化的另一個跡象,又或許以上兩者皆是。

淨是一片令人驚駭、毫無生氣的荒蕪

我們在第一○五到一○六街之間找到珠子蕨,它看起來非常乾、狀況很不好,於是我熱心地用自己的水瓶給它澆澆水。桑德說,我若定期給這裡所有的珠子蕨澆水,它們就會變成優勢蕨類,完全改變棧橋的生態。

接下來,我們看到另一個名稱取得很美的紫色旱蕨,長在最陰暗處的一些植物會呈現深藍色,幾乎是靛青色、接近紫色。我們沒有人知道為什麼會這樣。那個藍只是一種蠟質的角質層,還是像某些蝴蝶或鳥類翅膀上的金屬藍那樣,是一種繞射產生的顏色?有些蕨類會轉為螢光藍,那是為了吸收更多光線演化而來的策略。在強光底下,這株旱蕨會不會變成綠色的?我們採集一些回去,想使用不同的亮度進行實驗。

第一○九到一一○街之間是目前為止最豐富多樣的街區。這裡除了長了格瑞葛斯最喜歡的冷蕨(其他地方都沒有),還有很酷的「走路蕨」,就像一隻伸長四肢的長臂猿那樣,每隔一段距離就會長出吸芽,大步跨越石塊。

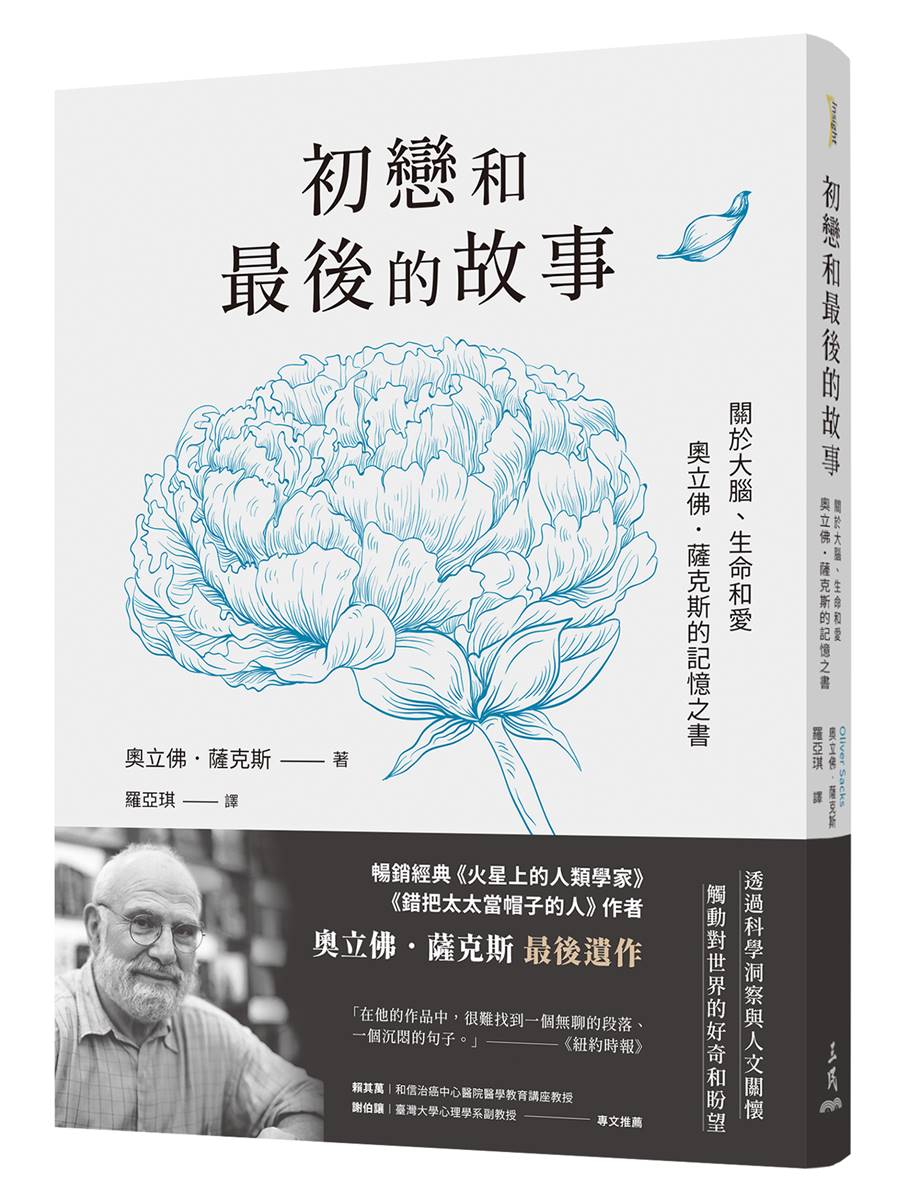

然後,突如其來、莫名其妙地,蕨類在第一一○街停止生長。從那裡繼續往北,淨是一片令人驚駭、毫無生氣的荒蕪,彷彿有人決定抹滅所有隱花植物的蛛絲馬跡。沒有人知道為什麼會這樣,但我們很快就跨到棧橋陽光普照的那側,開始重新往南移動。(本文轉載自《初戀和最後的故事:關於大腦、生命和愛,奧立佛.薩克斯的記憶之書》;引言、小標、照片均為本刊編輯。)

【說說書】相信這不會是我們的終點

文:三民書局提供

「科學絕對不像許多人所以為的那樣,只是冰冷的計算公式,

而是充斥著熱情、渴望與浪漫。」──奧立佛.薩克斯

從蕨類、頭足類到精神病,從青春記憶到對21世紀人類的盼望,本書集結薩克斯醫師未曾出版的書稿,讓想念他的讀者們,有機會再次透過細膩且精采的文字,感受作者對於科學與宇宙萬物的廣大好奇心,喚起我們曾經熱愛的興趣和夢想。

從對蕨類植物、游泳的著迷,到對閱讀和生物學無比的熱愛,薩克斯總是能以浪漫又帶點幽默的角度,描述任何一件外人看起來極其嚴肅又無趣的科學事件。在閱讀這些故事時,我們總是能因為他幾近癡迷的狂熱舉動而會心一笑。

薩克斯醫師曾說過:「我們大家是醫『病人』的病,而不是醫『病』而已,不管多忙,我們要切記,不要忘了人與人之間的關係。」這也是他能成為如此受歡迎的神經科學作家的原因之一。其富含同理且溫柔的筆觸,即使是未曾深入腦神經科學領域的讀者,也能理解複雜的病程並投入其中。

「他的家人讓他陷入冰冷,拯救了他;我們讓他甦醒,結果他卻死了。」書中收錄了思覺失調、妥瑞症、老年癡呆和阿茲海默症等病例的探索,時而充滿希望,時而令人沮喪、絕望,但這就是人類生命無常卻神祕的地方。誰也不能保這些大腦病變是否有治癒的可能,還是只會不斷衰退,但透過薩克斯的記錄,這些病例有血有肉地呈現在我們眼前,讀者彷彿也經歷了陪伴病患的歲月,更體會生命的無限可能。

「我正在面對自己即將離世的事實,必須如此相信──相信人類和地球會存活下去,相信生命會繼續,相信這不會是我們的終點。」

薩克斯在人生的最後,也不忘對21世紀的人類生活提出省思,從紙本書之必要、科技冷漠、資訊過量的批判,談到外星生命、攝影技術、新元素的發明等。我們不得不佩服他無窮的好奇心和智慧,也慶幸自己生在奧立佛.薩克斯的時代,有這麼一位熱衷於思考和寫作的大師,留給世人如此珍貴且精彩的作品。(本文由三民書局提供)