吃草的澳洲牛比較瘦,吃穀的美國牛肉質比較肥,當然也會有一些出人意料的澳洲穀飼牛出現,這幾年還加上了日本和牛的選擇。我個人是比較偏愛美國牛,竊以為把牛肉放進熱又無油的鍋子中仍會發出滋滋聲響的,才是好吃的牛肉。

自有記憶起,牛排一直都是昂貴美食的代表。早年三軍俱樂部有西餐廳,母親偶而會帶我去聚餐。通常她會幫我點豬排,有一次我很堅持要吃牛排,母親拗不過我,只好點了一道牛排。侍者端來時鐵盤發出滋滋聲,牛排和三色豆、麵條、一顆半熟蛋齊上,我心中浮起了一份幸福感,啊~原來這就是牛排啊。

長大後才發現牛排沒有八分熟這種選項

我成長的九十年代,是台灣經濟起飛的年代,平價牛排也流行了起來。家裡附近開了一間「我家牛排」,有次老師請考試排名前十名的小朋友吃牛排,比較見過世面的孩子點菜時可以說出七分熟、八分熟,上菜時還懂得把紙巾攤開隔絕亂噴的油,讓當時的我大開眼界。不過,長大後我才發現牛排沒有八分熟這種選項。

母親善於做菜,忖度做牛排似乎不難,於是家裡定期有了牛排宴。通常都在週末,早上會宣布今晚吃牛排;到了吃飯時間,父親拿出電鐵板燒,準備好油、酒、鹽、胡椒等各種配料,然後在煎鍋旁邊的牆上貼上一張大白紙,以免油噴到白牆上。牛排宴的前菜往往是蝦子,然後是牛排,接下來會有豆芽和青江菜,最後的重頭戲是日式炒麵,吃完之後酒足飯飽,算是家族日常中的美食興味。

年紀稍長之後我離家外宿,小套房沒有廚房,買了一個電鐵板燒,偶而也會買點菜肉,在家煎起牛排。新鮮牛排不需要太多調味,下了油,撒一點鹽和胡椒,兩面煎熟就可以吃。關於熟度不需要太計較,覺得不夠熟再煎一下就好,這是我最早學會的一道菜。

上乘名店,結帳時發現比飯店住一晚還貴

後來長大一點,偶而也會去外面餐廳點牛排。大多數都是校園牛排,像師大附近的「牛魔王」,還是保有「我家牛排」那種台式風,無限供應超甜紅茶,玉米很少的玉米濃湯還可以加價鋪上一塊酥皮,旁邊擺上三色豆和麵條。當然,一定要摻一點「紅人」牛排醬。而重要的約會日,就要去我那一代大學生會去的「鬥牛士」,或者是連鎖的「西堤」。「西堤」有陣子賣的是組合肉,刀從上下左右切下去都可以順著紋理。不過,那時候我也不懂什麼組合肉,以為氣氛好就是好餐廳,遇到各種佳節也會去餐廳門口加入排隊的人潮,自以為擺脫酥皮濃湯是一種成長。

上班之後,經濟條件改善了,偶而有機會去聞名的牛排餐廳用餐,比如老牌的「紅屋」、「沾美」、「統一」或者「亞里士」,這時候已經吃得出這些餐廳的主力就是牛排,牛排之外的配菜都不用太期待。有時候為了慶祝,會去晶華的「Robins」或者「教父」這種名店,各種食物當然都屬上乘,但結帳時發現比飯店住一晚還貴,還是有點心痛。

偶爾我也會走進高貴的鐵板燒店,但年紀漸長,食量愈來愈小,通常上到魚時就已經飽了,最後的主菜牛排常常吃不下。

牛排是西餐的代表,出國一定會吃到牛排。某年去歐洲訪問,在比利時的觀光大城布魯日隨意找了一家餐廳,點了一客肋眼牛排,五分熟恰到好處,口味也非常出色。

歐洲餐廳酒水不貴,吃西餐無酒不歡,因此我大方地點了半瓶紅酒。這是相當愉快的一餐,結帳時也沒有貴到令人嚇一跳。回來後,我才發現隨意走進的那家竟是百年名店,布魯日不愧是千年古城。

當然也是踩過牛排的雷,比如每每出差時,宴客必吃的牛排就很雷。由於公務在身,每次都覺得味如嚼蠟,口味比飛機上的料理還糟糕。不過,出差日常中,也有令人印象深刻的趣事。

上菜時刀鋒一切,果然是全熟的三分

某一年去非洲的史瓦帝尼,不知為何有個空檔,夥伴們決定在飯店的牛排館用餐。侍者來問熟度,答曰五分,當場被長於外交禮賓的同事糾正,要求改為三分。我有點擔心地問:「三分不會太生?」同事說等等上桌的都是全熟,你說三分,還有可能幸運地遇到五分或者七分熟。聽聞此事,我用不可思議的眼光看了他一眼,上菜時刀鋒一切,噹噹,果然是全熟。

牛排也可以有一些變化,比如壽喜燒。這是日本人在發薪日喜愛的食物,在外面吃不便宜,自己料理則不難。準備好跟鐵板燒差不多的食材,用清酒、味醂、日式醬油和砂糖調好壽喜燒醬汁,將生蛋打進碗裡,便可以開始烹煮。將切好的燒薄烤肉片放入鍋內,淋上醬汁,約五分熟時即可起鍋,放進生蛋碗內涮一下即可吃,和鐵板燒交互運用,讓家庭料理生色不少。

不過,就算看盡千帆,我最常做的還是自己在家煎牛排。台灣的超市有很多牛肉選擇,吃草的澳洲牛比較瘦,吃穀的美國牛肉質比較肥,當然也會有一些出人意料的澳洲穀飼牛出現,這幾年還加上了日本和牛的選擇。我個人是比較偏愛美國牛,竊以為把牛肉放進熱又無油的鍋子中仍會發出滋滋聲響的,才是好吃的牛肉。

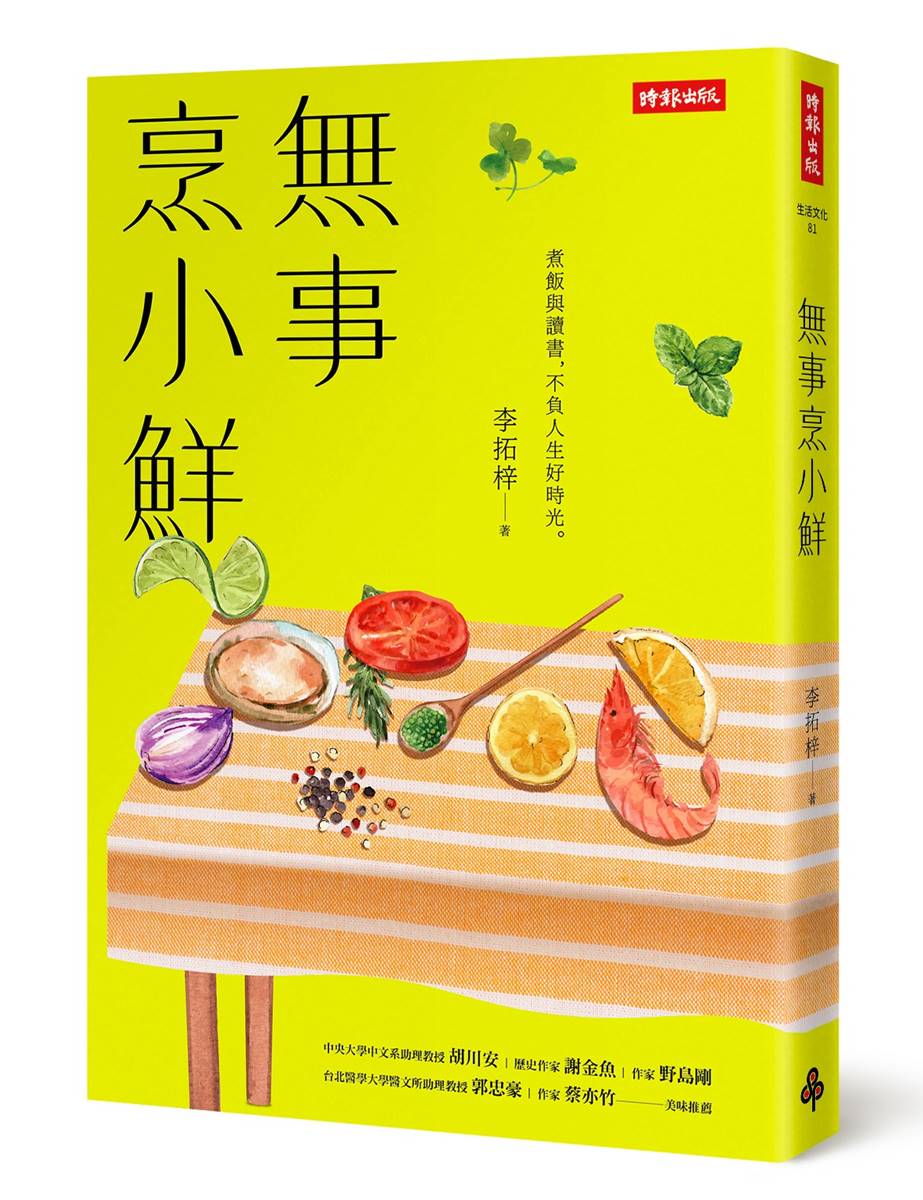

即使有二十多年煎牛排的經驗,一直到現在,我還是常常搞不清楚,如何煎出剛剛好的五分熟?比較簡單的作法是兩面煎熟之後丟進烤箱,但偶而也會像是史瓦帝尼的牛排那樣,一不小心就全熟了。這也像是人生,你以為可以控制的,其實經常失控。(本文轉載自《無事烹小鮮》,標題與照片為本刊所加)