「我們將舞台上的童星的粉妝看得極為清楚,過於清楚了,遂發覺這些孩子就像音樂盒裡的機械伶人,只要轉上發條他們就會熟能生巧舞動起來,眼睛一睜眨、嘴巴一開闔都緊緊貼著旋律,不知該算是逼真還是失真。」

在倫敦看歌舞劇必須吃Häagen-Dazs,就像看溫布頓網球賽必須吃草莓佐鮮奶油,約定俗成,久而久之那冰淇淋也就跟表演一樣重要,而不僅是中場休息的餘興了——英國人反正有他們自己的堅持。

朋友告訴我這項關於點心的傳統時,我們正在萊斯特廣場的公營半價亭排隊,為了購買歌舞劇《查理與巧克力工廠》的門票。周圍的廣告燈箱刊登著各種劇目的海報,綠陰陰的女巫臉,金黃的工廠及其煙雲,焰火紅的高跟長靴扭成K字形,一張海報宣傳一齣劇,一齣劇獨家上演於一棟劇院,各有所長,各自舒展各自的夢。我不禁想起愛默生那首詩作,模擬松鼠與山巒的爭執:「天賦不同:一切都安排得正好。/若說我扛不了森林,/你可也撬不開核桃。」不知夜晚造訪的皇家歌劇院會給予我們怎樣的核桃呢。

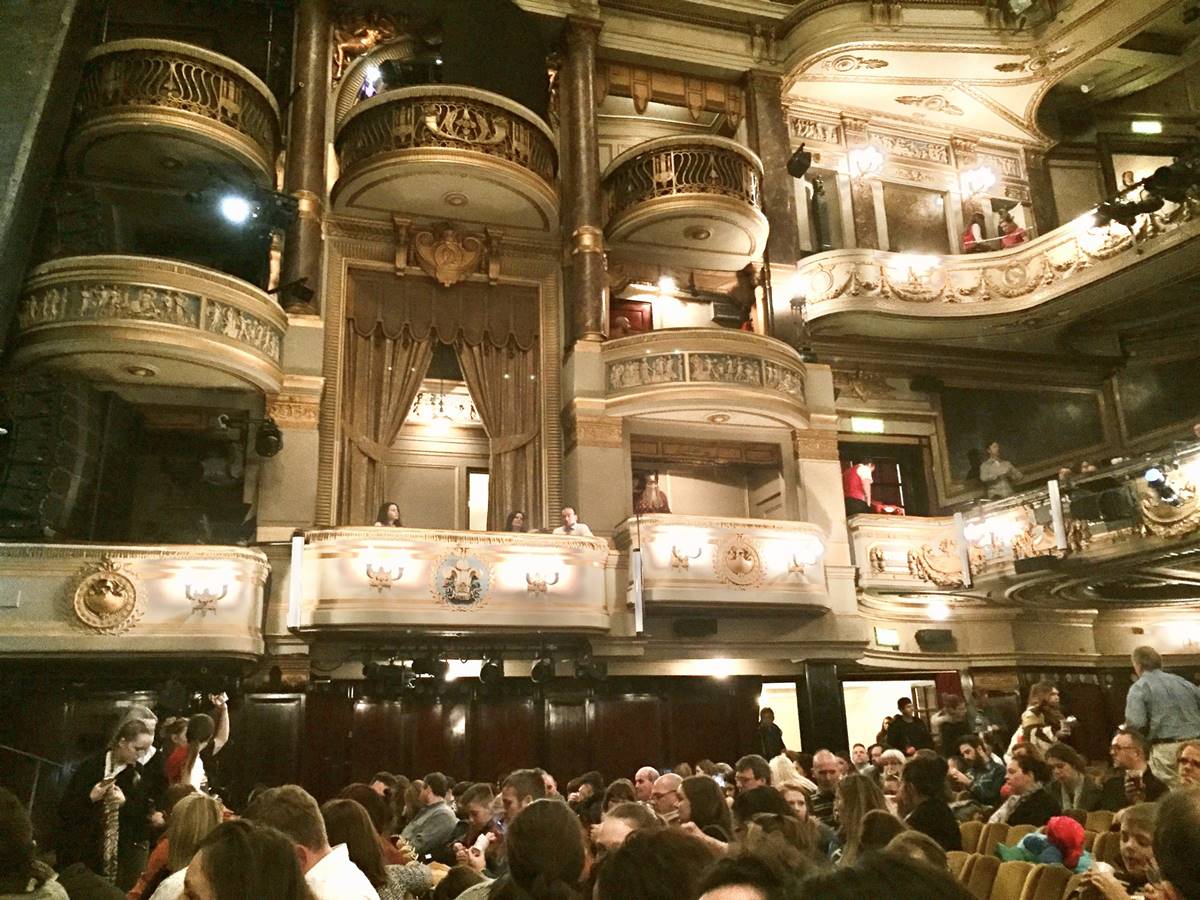

半價票的位子沒得選擇,剩哪裡就坐哪裡,我們買到了一樓第一排邊陲的席次。入座時刻,可以看見許多盛裝打扮的兒童,在絨布沙發上調整手機的來電鈴聲,或是在高處的包廂裡,倚著圍牆,試用自備的雙筒望遠鏡。他們是重要的觀眾。舞台上,緋紅布幕層層垂掛,頂端繡著英國皇家徽章。開演前的劇場有一種甜爛的氛圍,一切都醞釀著,如同即將過期酸敗的棒棒糖,人人等不及地舔舐它,吸吮它,糖果囫圇沾上了微溫的饞涎。

我第一次讀《查理與巧克力工廠》時年紀很小,大約是小學某個年級在教室圖書櫃發現這本書籍,讀完不久就忘記內容了,事隔多年才又重新翻開。其實作者羅德・達爾在書中裹藏了貧富差距、失業、廣告與消費、電視兒童等等社會議題,並不淺淡無趣。這部英國兒童文學名著曾經兩度翻拍成電影,一九七一年的《歡樂糖果屋》和二〇〇五年的《巧克力冒險工廠》,後來我對於這整個故事的感觸大抵來自後者,強尼・戴普飾演威利・旺卡的版本。

回想起《巧克力冒險工廠》,我永遠記得那幕後特效太過虛假,全然無法營造奇異的幻覺。另一個深刻的印象是,旺卡先生對於兒童極為冷漠,一味旁觀他們遇難、受虐,不是文明世界的普遍友愛兒童的態度。應邀參訪工廠的五個兒童,除了主角查理是善良得令人心痛之外,其餘四人各有各的慾念與偏執,並且為此嘗盡了惡果:奧古斯都貪吃甜食而跌進巧克力的洪流;紫羅蘭擅自咀嚼實驗階段的口香糖而膨脹成一顆藍莓;薇露卡激怒分類核桃的松鼠;麥克則是胡亂闖進電視機並且整個人縮小了。旺卡雇用的侏儒工人總是在兒童發生意外時登場歌舞,幸災樂禍地,因此我一直覺得這不是一個關於童年,而是關於童年消逝的故事。然而,這也正是我最喜歡它的一點:它致力於揭示兒童的天真有邪。

因為坐在第一排的緣故,我們將舞台上的童星的粉妝看得極為清楚,過於清楚了,遂發覺這些孩子就像音樂盒裡的機械伶人,只要轉上發條他們就會熟能生巧舞動起來,眼睛一睜眨、嘴巴一開闔都緊緊貼著旋律,不知該算是逼真還是失真。也像有誰在上方提線操控這些木偶,五個小皮諾丘,關節鎖著螺絲,在仙女下凡之前謹守著作為傀儡的職責。並非全無人味,卻也並非人味,這是最恐怖的。或許夙慧的演藝才華總是如此令人震顫。

在舞台上,巧克力工廠裡設有無數的房間。其中一間裡,旺卡先生豢養了一群松鼠,專門幫他判斷核桃的優劣,品質好的留作物料,品質壞的就拋進垃圾桶。穿著粉紅芭蕾舞裙的薇露卡看見松鼠如此伶俐,戀慕不已,吵著要父親買一隻給她當寵物。旺卡不賣。薇露卡百般撒潑,鋭叫,依然拗不過這位比她更頑固的工廠老闆,於是逕自越過柵欄去捉那些松鼠。剎那間,警鈴大作,音樂激昂,報應立刻降臨了。

六個侏儒工人駕著壯碩的松鼠急急奔來,仿效騎警,預備制裁薇露卡的狂妄舉措。(非常詼諧地,這大松鼠載小侏儒的表演正是民俗慶典常見的老背少,演員一人分飾二角。)松鼠芭蕾式地延伸足尖,又一踮一踮踩小碎步,從四面包抄驚慌的薇露卡。薇露卡身姿飄柔,芭蕾式地邊舞邊逃,時而轉個圈子,側踢環伺的松鼠。忽然,兩個侏儒工人合力架住薇露卡脅下,高高托起她——也還是芭蕾一般輕盈——將她扔進了通往垃圾桶的地洞。她是一顆必須淘汰的壞核桃。好不容易,薇露卡攀著洞窟邊緣爬出來,站起來,騎乘松鼠的侏儒工人依舊不願寬恕,繼續追逐她。松鼠一啄一啄向前點著頭,接著一字排開,左邊三隻向左轉,右邊三隻向右轉,又變換隊形活蹦亂蹬,逼得薇露卡進退兩難,伏臥在地。

最後,兩個侏儒工人故技重施,左右夾擊,藉著松鼠的身高將薇露卡曼妙地擎在空中,並且再次丟進垃圾桶。溺愛薇露卡的父親為了救她也跳了下去。音樂越發熱烈,侏儒工人興奮不已,在歌唱高潮之處,松鼠將蓬鬆的尾巴一掃,鞠躬也似壓彎腰桿,燈光一滅,結束了這一幕。

觀眾用力鼓掌了。見證如此痛快的松鼠復仇記,即使不吃冰淇淋也要血糖升高,亟需胰島素的援助。整齣歌舞劇反覆展演兒童的任性及其懲罰,令人在歡笑之餘也感到隱隱的慘惻。然而,在座的兒童大約並不覺得這童話情節是寫實的,也不覺得這黑色幽默是黑巧克力一般苦澀的。當然,這劇裡的兒童也許不過是一個一個小大人,暴食的,貪婪的,傲慢的,憤怒的,是成年的我們的縮影,提醒著我們終究必須償還自己犯下的罪孽。所謂「向來心是看客心,奈何人是劇中人」,大抵就是這樣吧?

散場時分,走出劇院,月亮裡的暗影像蛀牙。天氣更冷冽了。我和朋友去街角的咖啡店買了熱巧克力暖手,一人啜著一杯,徐徐呵出白霧來。