{不只是臺菜}專欄

製作糕、粿與酒的時候有很多禁忌,例如炊甜粿的時候不能說壞話,或是釀酒的人要注意身心清淨等等,傳統民間信仰不但以粿類食品祭拜神明,也會用酒水進爵獻供,都帶有了一種向天地神明或祖先英靈等神秘力量的感恩與致敬……

年貨大街最熱門的應該就是瓜子、果乾、肉乾、魷魚絲等點心零嘴試吃的攤位,這類點心因為很耐久放,成了既能供神祭祖,也可以宴請賓客,配電影也自用相宜的好東西。以前臺灣人逢年過節會用四格點心盒盛裝各種點心,方便客人來訪的時候,隨時能就著茶水享用,所以臺語也把這類點心統稱為「四秀仔」。而更早在戰國時代,各種祭祀及飲宴點心,因為習慣放在竹製籩籃,分成四種品項,所以掌管這些點心的職官,就叫做籩人,《周禮.天官》就有「掌四籩之實」的記載。

客家粢粑與日本鏡餅 宛如活化石

古代四籩包含果乾魚乾,而其中還有一種「羞籩之實」,分別是「糗餌、粉栥。」鄭玄解釋:「餌、餈皆粉稻米黍米所為也。合蒸曰餌,餅之曰餈。」用米穀粉末聚合蒸出來的餌,或是捏成餅的餈,聽起來似乎是很像是發糕之類的東西。若再對應西漢語言學家揚雄《方言》裡的考訂:「餌謂之餻,或謂之粢」;還有《說文解字.食部》:「餈,稻餅也。粢,餈或从米。」;最後再加上日文的「餅」涵蓋了絕大部分的米製點心,讀做「もち」,幾乎就可以確定古代將麵粉、米粉等穀物捏製成團的食物稱做餌,或是糕,或是餅,或是餈,就很像我們現在看到的「糕」、「粿」還有「麻糬」。

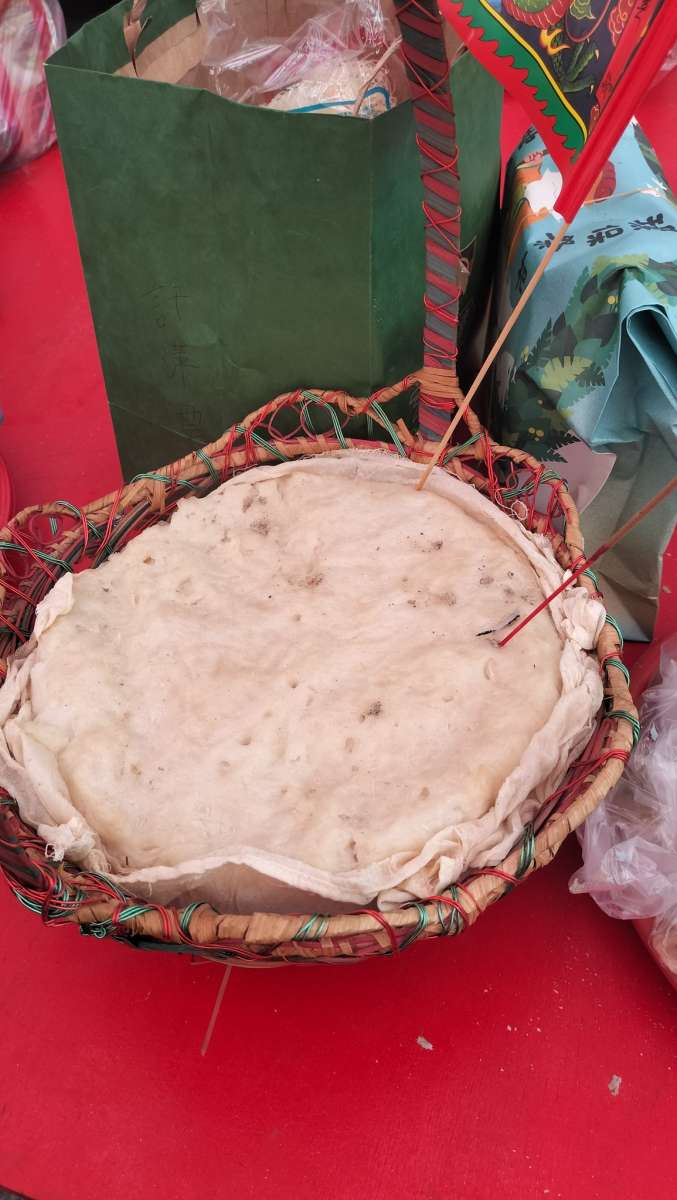

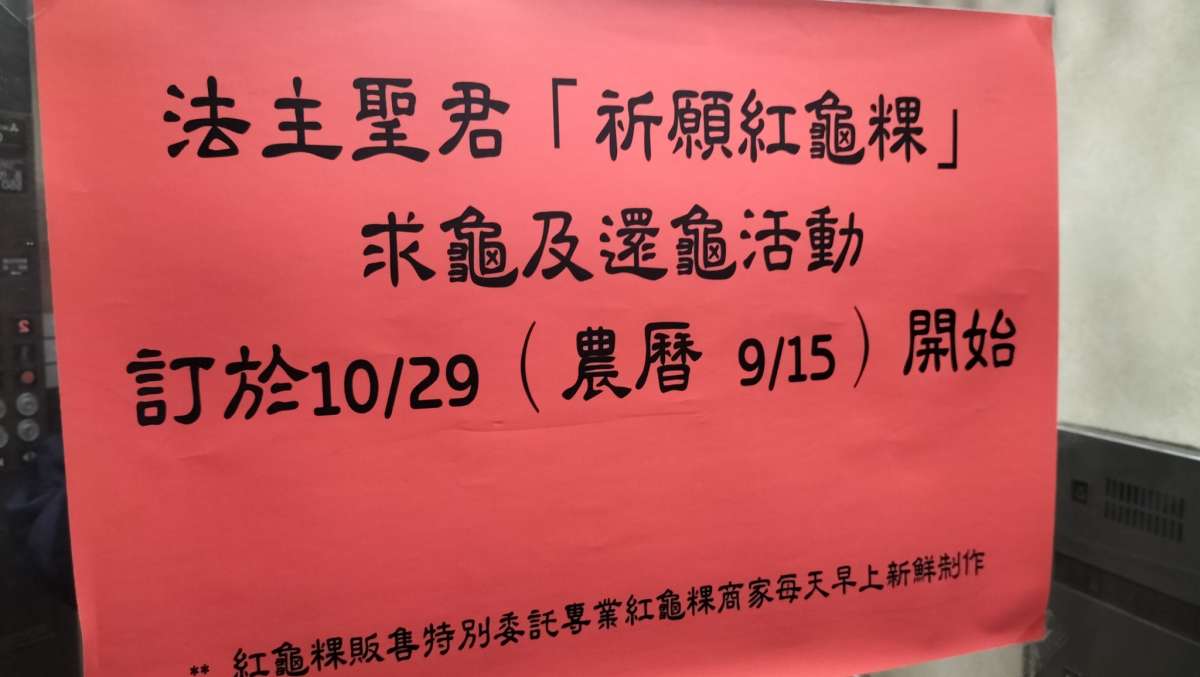

生活在米食文化圈裡,糕粿食品隨處可見,糕粿的流傳非常廣泛,從北方的年糕到南方的娘惹糕,型態與口味非常多元,隨著不同時代與不同地區,發展出各自的作法,而且活躍於各種民俗節慶。過年要吃的年糕、發糕;拜土地公、神農大帝或法主公要用的紅龜粿;有些地方的清明節風俗是吃草仔粿;再到平常就能吃到的芋粿、碗粿、油粿、菜頭粿等等,以及日文的「餅」,甚至古代的「餈」或「粢」,其實我們也都吃過,就是客家人說的「粢粑」。而與客家「粢粑」同樣宛如活化石的,應該就是日本過新曆年的時候會用來供神佛的「鏡餅」,在《源氏物語.初音》這一帖裡,迎來新春的光源氏等人供上鏡餅,以祈求牙齒堅固,因為鏡餅是一種經過乾燥後異常堅硬的年糕,必須用木槌或鑿子敲成碎片後,再進行炙烤或煮成年糕湯食用,所以在推理小說家松本清張筆下,竟然也一度成為凶器。

「糕」可被掰斷捏碎,「粿」被拉長還會回彈

嚴格來說,「糕」跟「粿」其實還是有區別,雖然有時候寫成「糕」如菜頭糕,但用臺語唸起來,其實都是「粿」。而這兩者最大的差異在於「粿粹」的製作。如果按自家手作的難易度來說,「糕」比「粿」容易很多,因為「糕」只需要把米穀加水磨成漿,菜頭糕拌入蘿蔔絲;發糕拌入糖與發粉;年糕單純拌入糖或紅豆,大火蒸熟就可以出爐。而「粿」就得先把米漿脫水,取一小部份先蒸熟,製作成增加粿團黏合性的「粿粹」,拌進剩下的粿團或米漿,才有辦法吃得到粿皮宛如牽絲般的延展度。從型態上來看,「糕」可以被掰斷捏碎,而「粿」則可以被拉長而且還會回彈。年糕則因為遍佈整個米食文化圈,在臺灣比較傳統的地方可以吃到加了「粿粹」的版本,通常臺語稱作「甜粿」;而比較有外省人聚落的地方,則是習慣吃直接用米漿蒸熟的年糕,這種年糕最適合裹上蛋液跟麵粉,炸成澱粉炸彈享用,我們家因為混和了本省外省兩地的年俗,所以供桌上既有蒸得玲瓏可愛的發糕,以及氣勢壯闊的整條菜頭粿,也有等著年初四接完財神後,就準備要下油鍋的外省年糕。

無論「糕」或「粿」,從《周禮.天官》以來就是祭祀用的食物之一,因為古代農耕技術完全受制於天候影響,這類米製品還有釀造酒,都必須先滿足了國家百姓日常所需的糧食自給率,人得先吃飽飯,才有可能以剩餘米糧來製作各種米製品與釀造酒,並作為一種儲備糧食,保存一整年辛勤耕耘收穫的穀物。

所以製作糕、粿與酒的時候有很多禁忌,例如炊甜粿的時候不能說壞話,或是釀酒的人要注意身心清淨等等,傳統民間信仰不但以粿類食品祭拜神明,也會用酒水進爵獻供,都帶有了一種向天地神明或祖先英靈等神秘力量的感恩與致敬,感謝祂們讓作物可以順利收成,有餘糧製作這些副食品的意味。而我也因此非常珍惜每次吃到的手工糕粿,每一口糕粿裡面,不僅有漫長的文化歷史如粿粹的聚合黏著,還蘊藏著敬天惜物的傳統美德,是展現米食文化神髓的食物。