{留下來的人}專欄

長大後,多次感覺可怕,為什麼要去參訪水泥廠呢?在還沒有灌輸環保意識的時期,我們就已經被零食給收服了?很不對勁,非常不對勁。把孩子送去體驗乾淨的水泥,是誰的主意?

1.

返回花蓮的那天,突然浮現兒時遠足的印象。

雖然已是再熟悉不過的場景,火車緩緩行駛進花蓮境內,窗外的水泥廠區,映入眼簾。每次看見,還是不免感覺突兀。

於是,想起了水泥工廠發送的零食飲料。

2.

遠足,真的去了很多奇特的地方。

對小朋友來說,去哪其實不太重要。愉快的記憶,是不用穿制服,背著喜歡的背包,裡頭一堆用不上的玩具,吃不完的零食飲料。不用上課,怎麼樣都是難得的好日子。

於是,空蕩蕩的忠烈祠廣場,好玩。破舊的牧場,好玩。名不見經傳的特產加工區、年久失修的野營地⋯⋯基本上,只要把孩子們用遊覽車載到某處,放牛吃草。不用上課的孩子什麼都好,帶上一顆躲避球,幾個羽毛球拍,甚至是紙牌遊戲卡,都找得到樂子。

嗯,也有去過一些展覽,或者音樂會,比較具有「教育性質」的,但,反而讓我們感覺依然在「上課」。

長大成人後,印象裡最詭異的,應該是去參觀水泥工廠吧。

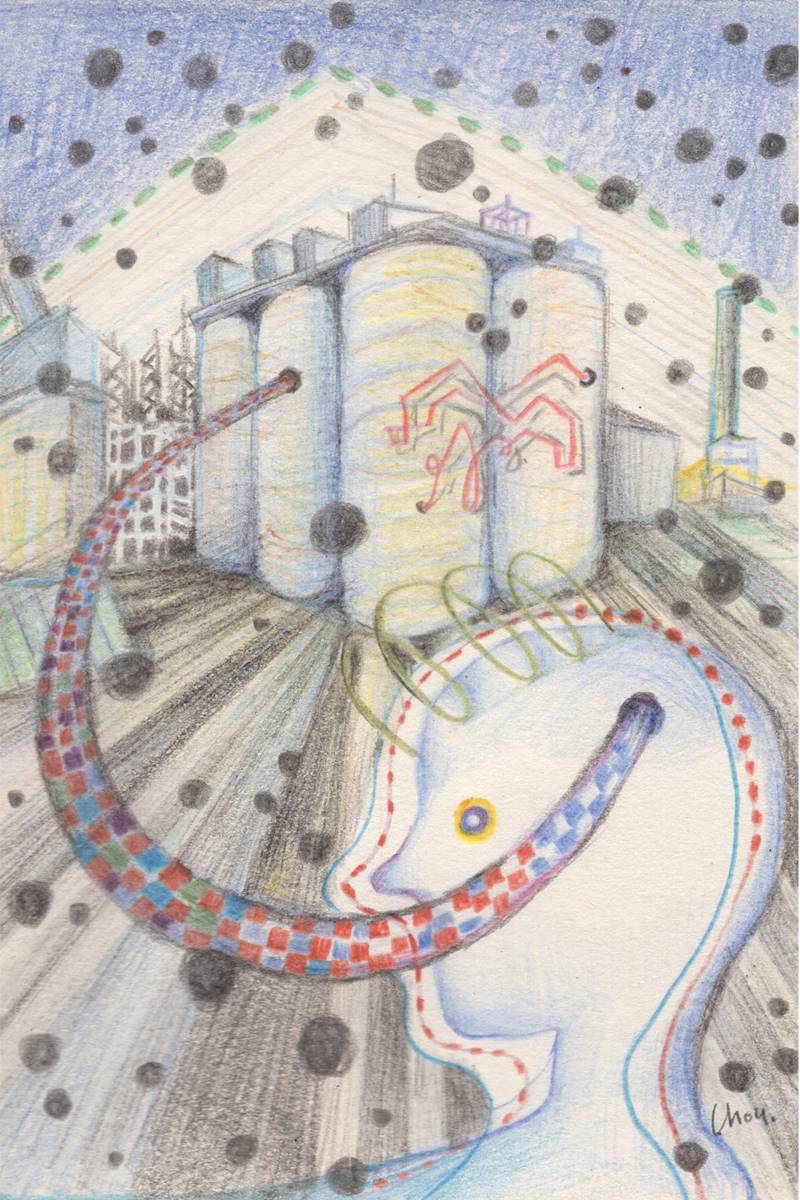

龐然空間,機械之間,神奇的輸送帶,一關又一關的塑形包裝,的確是一個嶄新的世界。

「怎麼完成一件事」在教育的過程中確實扮演重要的角色,不過,完成了什麼樣的事情呢?教育了什麼?

3.

大片的工業景色,砂石車與巨大煙囪,幅員遼闊的廠區⋯⋯

從宜蘭一路往花蓮,荒蕪光禿的水泥廠,中斷了窗外好風景。

像極了公路電影裡,長鏡頭,無生機的荒涼沙漠。

好像電影放錯了膠卷,突然插入不搭的故事。

經過廠區,不知是火車行進速度真的有改變(鐵道路段調度?)剛經過隧道的車廂,總有特別安靜、緩和。好像強迫著乘客,嘿,看看外頭的水泥廠吧。

歡迎來到花蓮。

總是會連帶的想到,花蓮中學外頭的海岸路,是砂石車必經之途。從入學開始,老師就不斷耳提面命地說,好幾個學生騎單車砂石車輾斃,要同學們特別小心安全。

呼嘯而過的砂石車不僅帶來飛塵,每次一輛輛經過,也直接介入了花蓮港邊的寧靜。那條往南濱的步道,或者港邊的涼亭,不時被轟隆聲碾壓呼嘯。與花蓮中學緊鄰的田徑場,大家一邊做運動,一邊聽著砂石車製造的背景音。

記憶裡,花蓮港的海風,其中便參雜了如霧的沙塵。

學生騎腳踏車被撞,也絕非鄉野傳說。甚至還沒有進中學校讀,對於龐然的砂石車已有恐懼感。爸媽也多次叮嚀,要去田徑場運動的話,盡量不要走海岸路。

空污與噪音,如此伴隨著我的成長。花蓮,未必總是好山好水。

火車上,在窗外,廠區看來的寧靜,跟成長過程的海岸路呈現強烈對比。腦海中,替看似寂寥蒼白的工廠景色,配上了轟轟聲。

連著記憶裡洗不去的紙漿廠污水,那是一份另類、悲觀卻真實的土地記憶。

4.

小時候的遠足,水泥廠,去了還不只一次。

導覽員總是和藹可親,比學校帶隊老師還和藹許多,在每個環節都引起學生的好奇,提出問答後還有立刻的獎勵。時不時帶到水泥廠再處理廢料的過程中,也兼顧了環境保護的各種策略,營造「水泥其實也可以很乾淨」。

那個年代還沒有所謂的ESG(環境保護+社會責任+公司治理)——當年廠方大哥哥大姐姐講的內容,差不多就是灌輸我們,水泥工業的ESG。

行程的最後,上車之前,廠長之類的人物,會出來說話,並送給每個小朋友豐盛的零食飲料。要宣稱自己是優秀在地企業,把工廠變成好玩的神奇的旅程,最後還送上甜頭,「教育」果然要從小時候奠基。

小朋友怎麼可能不被零食給「摸頭」呢?

也去過紙漿廠,類似的經驗。紙漿廠排污水的問題很嚴重,氣味難聞,只要經過那附近,刺鼻陣陣。但遠足參訪時,都是乾淨的建築物與整潔的陳設區,覺得「紙原來是這樣來的啊」、「有好多種紙啊」加上最後的禮品,工廠真是神奇的地方呢。

每次都「滿載而歸」。以至於讀到產業發展時,對於環境保護的概念,難免浮上「紙上談兵」之感。或者,人們會說,花蓮的產業結構,若沒有這些重工業設廠,恐損傷許多家庭的生計。

時不時來一次的大地震,搶修鐵路路段,很多時候,主要目的之一,是讓工廠盡快恢復運作。

5.

印象與感受,本來就是教育裡面超越考試的存在。作為兒童,我們也多次去淨灘,淨灘真是無趣,如果只是為了交出滿滿的「成果」而撿拾,未曾真正理解海灘的重要性,那麼,水泥廠的遠足,遠比淨灘愜意許多。

在考卷上熟讀環境保護與產業分級,在我的孩提時代,作文題目也常出這個方向。然而,我們都是吃過水泥廠點心的孩子,彼時臺灣正歷經環保轉型,核能議題、資源回收分級、環保餐具等,都是作文或演說比賽必然會出現的。

並不是說孩子們完全沒有思考能力,但肯定還在有限的階段。對比工廠的「善意」,「環保」的教育落實,沒有給孩子什麼「甜頭」。

長大後,多次感覺可怕,為什麼要去參訪水泥廠呢?在還沒有灌輸環保意識的時期,我們就已經被零食給收服了?

很不對勁,非常不對勁。把孩子送去體驗乾淨的水泥,是誰的主意?

6.

席地而坐,在立法院附近的集會區,那天是礦業法的陳抗。

正是忘不了兒時詭異的遠足,我才會坐在那裡吧。

曾經聽信水泥是乾淨的,也曾無視紙漿廠的污水氣味。

長大了,成人的世界,利益高於環境,政治目的多於永續發展。

想太多未必有用,想太少,很危險。對於環境教育政策,我沒有太多的信心。只希望至少不要再有孩子,吃到工廠的甜頭,對環保感到無趣。

對這個社會的期望也是一樣的。孩子有孩子的無知,大人有大人的世故。

車窗外的美景中斷時,想起、記得作為花蓮人的某些部分。一份提醒,關於這個世界如何用美麗的方式說著謊言,用友善的方式吞噬思考。心靈荒蕪而無知,毀壞則無情持續著。

終於經過了廠區,窗外又是草木山海,漸漸靠近花蓮站了。

枯萎的那些,已經存在著。

我知道。我記得。