這個水域棲地實在不怎麼「體面」,兩旁並無植被提供豐富光影交錯或有機物的微棲地,而是一個陽光幾乎被岩壁濾盡的不毛空間,很難想像這裡能有什麼殿堂級的珍稀鰕虎生息。

[dropcap]在[/dropcap]自然觀察者的眼中,「開闊明朗」未必是讓人心安的詞彙,尤其在G溪出海口處,地景有別於其他類似溪谷的榕林鬱蔭,而是如同內山稜線的荒蕪風光,小小山頭吹下來的風反而帶著詭異氣味。

為了傳說級的珍稀物種,擁有奇特食鰭行為的「微笑黃瓜鰕虎」,這趟是排除萬難前來的,當然不可能卻步於此。

(叉紋閃舞蛾)

我們從溪旁古道往內溯去,我無意間瞥見地上有一團黑物,低頭一看赫然是一堆頭髮!我起了一身疙瘩,加快腳步跟上尋魚心切的達人。才走幾步路,步道兩旁光線驟降,林相已悄悄轉為鬱閉,我本能地左右查望,隨即發現路邊的蕨葉上停著一隻小型蛾,迷幻的色彩與紋飾宛若一黑洞,就似小說「微物之神」裡「帕帕奇的蛾」,強吸出我對於那團黑髮的想像。誰會在這種地方理髮?是剃度吧?又有什麼樣的人,遭遇了什麼事,會選在這種地方剃度?落髮之後,去了哪裡?走進來了嗎?我們若繼續溯入,會遇到他(她)嗎?

意想不到的微棲地

「就在這裡。」詭異的幻想如群蛇亂竄之際,達人已在前方不遠處的一個深V小谷,下了背包,準備入水。

隨達人潛入水中,一個僅浴池般大小的幽暗天地映入眼簾,這個水域棲地實在不怎麼「體面」,兩旁並無植被提供豐富光影交錯或有機物的微棲地,而是一個陽光幾乎被岩壁濾盡的不毛空間,很難想像這裡能有什麼殿堂級的珍稀鰕虎生息。

昏暗的水底,出現一個紅影,如小廟神壇前的紅色燭燈,那如小丑魚尼莫般的紅我認得,淡水世界裡只有牠才擁有的顏色,罕見的紅鰭韌鰕虎。很快地在又附近見到兩條雌韌鰕虎,驚喜之餘,才想起要注意看看牠們的尾鰭,啊,果然破了一角──「牠們」真的存在。

我這才仔細認識了這塊微棲地。並非沒有植被就不會有資源,池底的有機質異常大量,原因只要略往上游處窺望便能得見,這凹谷的上端,是連串階狀落差,落差之上便是一片林子,林子底下的水中有機碎屑,就這樣隨水流,如同漏斗般被匯集到這個水力深切而成的靜水域中,沉澱下來,形成一個穩定的「糧倉」。我們以為不會有多樣生物棲息的地點,其實並非生機「斷」絕之處,而因著髮絲般細微的段段因緣仍牽著連著,而得已「續」存…。啊,怎麼又想起什麼髮絲。

小丑般的微笑

角落幽暗縫隙處,緩緩浮現了幽魂般的乳白半透明身影,反光的青眼如鬼火晃動,兩眼之間,就是那最詭異的註冊商標。

微笑。

這個微笑,並非真的微笑,那只是嘴上方的一條弧曲黑紋,甚至離口裂還很遠,甚至沒什麼識別性,因為很多黃瓜鰕虎都有那個「微笑」,只是牠沒有別的顯著特徵,故以微笑著稱。那微笑成了唯一的意義,就此作為牠永遠的表情,甚至刻入牠的名字。

這個微笑,並非真的微笑,如同那漫畫電影中的人物「小丑」,那是僵直的笑,與背後的情緒毫不相應,帶著那個微笑,牠攻擊其他魚類的尾鰭度日,絕非善類。微笑黃瓜鰕虎的微笑,與現實是「斷」裂的。

突然想起母親,她也以微笑著稱,在所有人眼中恍若一個樂觀的天使,最後卻似帶著牽掛與恨,因癌症早逝。

母親的微笑,也是斷裂於現實之外的嗎?

又想起我那斷裂於現實之外的年少時光,曾寫下一短篇小說,描述了29歲的「我」,母親落髮出家為尼…。現實中母親癌逝時,我也是29歲。

早該「斷」的青春過往,卻在此條旱季斷流的詭異小溪,又「續」了回來。唉,又想起那落髮。

幽谷奇遇嚇出一身冷汗

「去看看上面還有什麼。」拍夠看夠了傳說物種,達人又起身探索,我跟不上他溯溪源、入林心的速度,索幸看著他的身影沒入葉影之中,沉溺在自己的緩步中,時而趴入水裡好好熟悉那依舊陌生的水下世界。

就這麼條小溪,窄窄一條路嘛。將自己與達人的步伐斷開之時,我是這樣想的,誰知接下來的經歷卻讓我們兩人都嚇出一身冷汗。

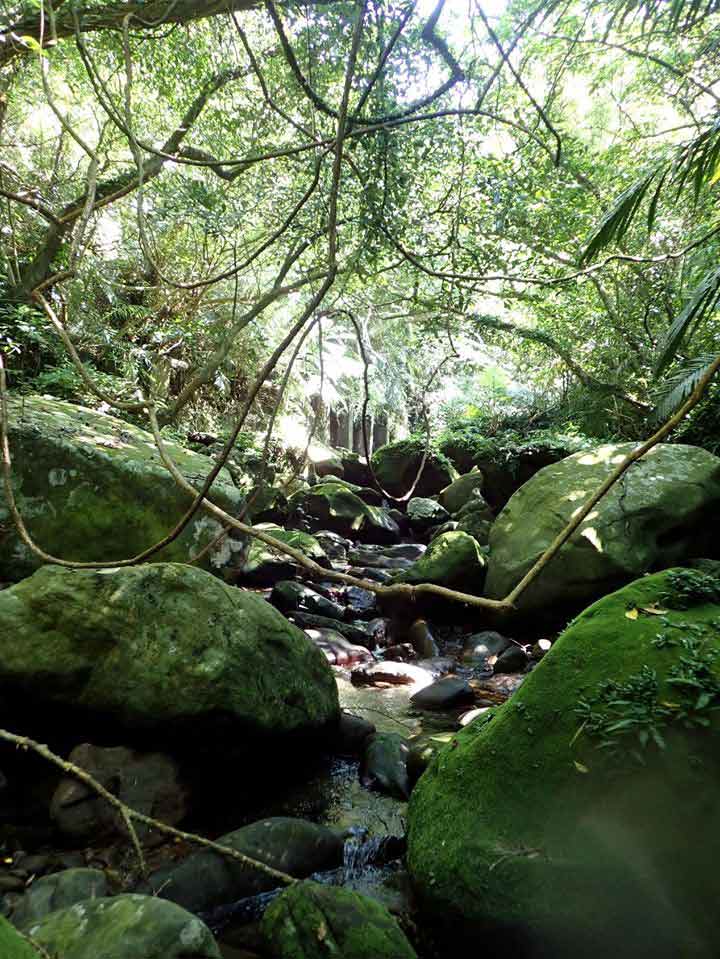

溯了好長一段,環境雖如仙境般絕美,溪中生物多樣性卻乏善可陳。是深深地享受了幽谷中與自己共處的沉澱,但也慢慢警覺了起來,心想達人應該不可能溯這麼遠,早該回頭了吧?我的視線和聽覺,在蜿蜒的溪床巨岩與枝葉縫隙間鑽探著達人的蹤跡,一無所獲,明明連續數次趴下都無發現,卻仍被一窟窟的小水域吸引注意,拖著腳步。

忽見數十米前方一個奇怪的小小反光晃動著,我快步踏去,趴伏下來查看,是一條20公分的小鱸鰻,掛在水中一截枯枝上,頭部在水流裡載浮載沉,水面上只露出小小一斷尾部,竟也被我注意到。

是逢了什麼大難?牠儼然已經沒有生命,我在水下的相機,拍攝著牠從未也無法闔上的雙眼,微張的口像是還想再吸一口水、再捕捉一隻小過山蝦,畢竟牠的祖先,經歷千百世代從深山往返馬里亞納海溝的五千公里不可思議旅程,一直「續」著,卻在此被某種致命事件截斷了。

那截斷的命運,是什麼時候決定的?遭遇電魚人的那一瞬間?選擇進入這資源貧脊註定不能長大的小溪流的那一刻?還是在海溝裡孵化時一個擾流的角度就已確定他在數月或數年後將漂至這死地?或許,「續」只是幻想,從一開始,這便是一條會斷的線;又或許,「斷」更是幻想,歷史的長河從來都在持續流動,只是我們以為的主角(通常是自己)並不是主角…。

天光漸隱,不看錶也知道已近傍晚了,突然站起身子,驚覺自己還在藤蔓錯雜的幽深溪谷之中,達人「八成」已經往下折返了,可剩下「兩成」的種種可能性卻浮上心頭,在這狹窄的溪床水域之上,怎麼可能沒有與我碰頭?他會不會發生了什麼意外?我該繼續上溯找人,還是下到公路邊等他…?

我忐忑地走在回頭路上,一路上,眼耳鼻舌身意所及之處都沒有達人的聲音與人影,反倒是時不時林間似乎傳出斷斷續續、隱隱約約的呢喃人聲,像遠處的叫喚,又像誦經梵唄…。

對於自己決定的懷疑不斷敲打我脆弱的心臟,如果達人是大意失足、被困在某個岩隙之間呢?如果他正在呼救?如果他一息尚存?我拿出手機,他媽的還是沒訊號啊!

心恍若斷開身體,一直上溯入沒有答案的鬱閉林子裡,但幸好腳步持續未停。枝葉又悄悄散開,天光露出,我的車就在不遠處。

出谷

「吼…」在車邊收拾著裝備的達人,聳得天高的雙肩突然猛力垂下,看著我重重地吐出一口悶氣。

「幹,林北險欲報警啊。想說你安怎去了,是欲安怎跟你某交代。」達人充血的眼裡泛著閃光,我知道,他可能想起一個不會再回來的合作夥伴。「幹我也以為你怎樣了咧,都不知道該前進還折返,你明明在我前面,我們怎麼可能沒遇到,真正足恐怖的一條溪仔,咱緊來返去。」我附和地說了幾句,打死不敢再回頭看那地上的落髮,什麼斷啊續的,就都淹沒在餘悸猶存的心搏聲音裡去了吧。

「我覺得今天真的是遇到那個…」回家路上,副駕駛座上的達人笑著說道,「不過,今年雨量穩,沒斷流沒洪災,東北角的好魚況應該會再繼續…」

怎又是斷又是續,那壺不開提那壺。