從獸腳類恐龍開始演化,各式各樣的小鳥,稱霸了遼闊的天空。別以為鳥兒是角落生物,當牠們翱翔跨域高飛時,演出一場場獨特的生命旅程,藏著無數入魂的奧秘。

忙碌的遷徙季

遷徙季的天空,不論白天晚上都很忙碌。晴朗的白天有太陽照射,地表受熱不均而產生旋轉上升的熱氣流,許多大型鳥類或猛禽能搭這股氣流電梯盤旋升到高空,再慢慢順風滑翔飛行節省力氣。不過,體型小的鳥種因為代謝、能量消耗都比較快,有些會選擇在晚上遷徙,氣流較穩定也比較涼爽,身體不會那麼熱也減少水分流失,還可以避開那些白天遷徙的猛禽,降低被抓去吃的機率!

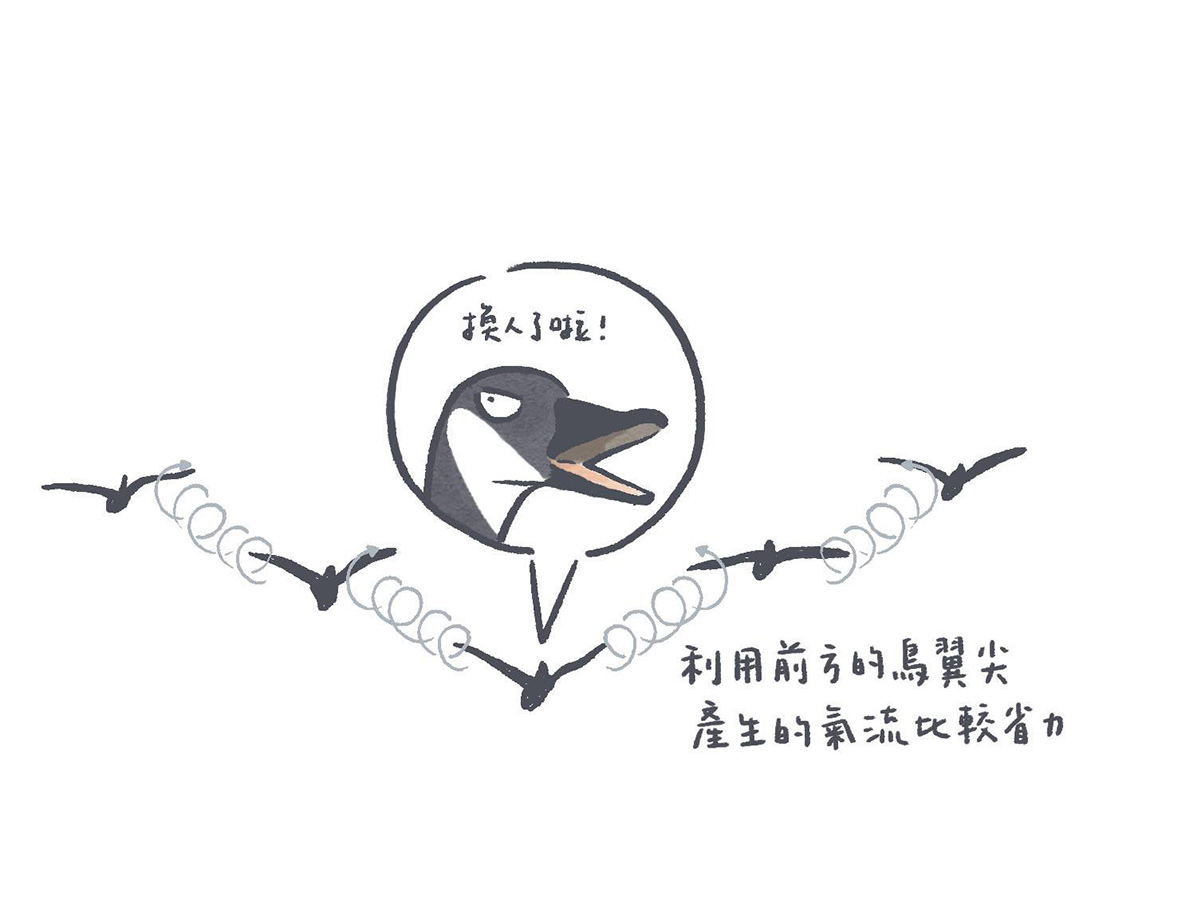

無論是白天或晚上遷徙各有好處,也有些候鳥不受影響,白天晚上都可以遷徙。雁鴨、鷺鷥遷徙時,會排列成V字形飛行,當領頭鳥的翅膀劃過氣流,因為翅膀長度有限,翅膀下方的高壓氣流會繞過翼尖,往翅膀上方的低壓區流動,在兩側翼尖形成不斷往後方流動的渦流;跟在後方的鳥如果搭上前方翼尖產生的上洗氣流便車,就可以節省飛行力氣。領頭的鳥得不到任何氣流的幫助也最累,所以大家會輪流當領頭鳥。

鳥類的消化系統

全世界有 1 萬多種鳥,分布在各種海拔、棲地,不同的生存環境也讓鳥類演化出各式各樣的生活方式及覓食行為,攝取的食物種類也五花八門,像是種子、果實、花蜜、昆蟲、節肢動物、小型動物、魚等。

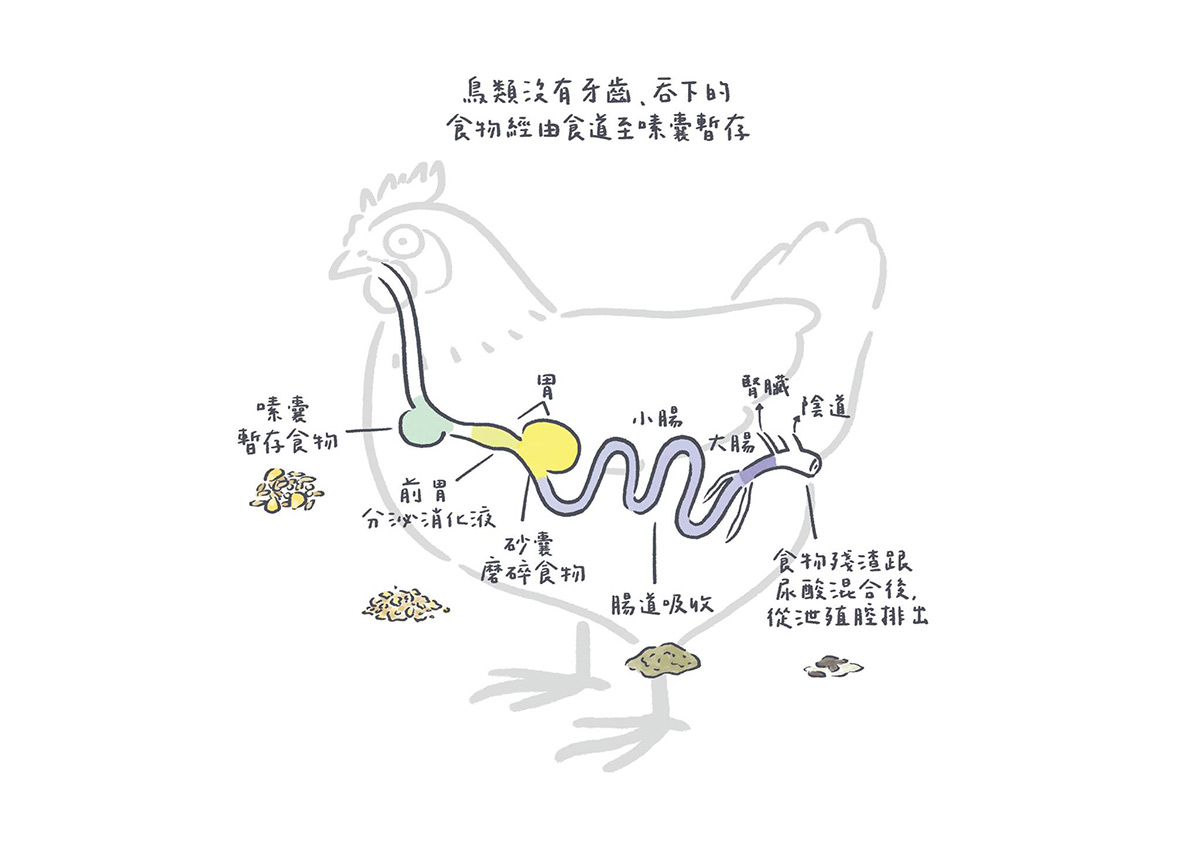

不過鳥類沒有牙齒可以咀嚼,大口吞下的食物通常不會在口中停留太久,就經由食道抵達「嗉囊」(crop),能暫時保存食物並且讓食物變軟。有些鷗類的食道或嗉囊可以暫存一整條魚;雀類則是能暫存種子;鳩鴿、紅鸛和某些企鵝會從嗉囊吐出食物和消化液的混合物來餵食雛鳥,也就是「鴿乳」(crop milk)。

隨後,食物前往鳥類的「胃」,分為「前胃」(proventriculus)和「砂囊」(gizzard)兩部分。「前胃」具有胃腺,能分泌胃蛋白脢(pepsin)和鹽酸等消化液,來分解食物中的蛋白質;而「砂囊」有強壯的胃壁,也有鳥類吞下的碎石能幫助磨碎食物。以種子為食的鳥類,砂囊特別發達。「雞胗」就是雞的砂囊,強壯的胃壁讓雞胗有紮實的口感。而吃腐屍的兀鷲,胃酸有很強的腐蝕性,能破壞腐肉裡的毒素、細菌。

最後,食物進到腸道吸收,相較於哺乳動物,鳥類的腸道比較短,吸收也比較有效率,這都有助於飛行所需的耗能與減重。也因此,鳥類代謝較快,食物一下子就消化吸收了,這也是為什麼牠們得一直找東西吃。

(本文轉載自《噢!原來如此有趣的鳥類學》)

- https://www.books.com.tw/products/0010873204?sloc=main

- 書名:噢!原來如此有趣的鳥類學

- 作者:陳湘靜.林大利

- 出版社:麥浩斯