不知怎的,我們身邊的霧散了,獨你一人兀自往霧濃處走去,大家忙著喚你,你似未聽聞,愈走愈遠。我跑去想將你拉出濃霧,卻發現那霧怎像憂鬱凝結成的一層膜?手一貼近就凹陷,卻穿也穿不過。

地鐵搖搖晃晃、搖搖晃晃,先前因飛機「空隆」一聲落地而震起的亢奮,此時又漸渙散。

恍恍惚惚、恍恍惚惚,歌聲鑽進耳裡,是夢裡來的嗎?你以指尖戳戳我,噢,不是夢呢!一位老人拉奏手風琴,一位男孩唱著輕快旋律,自隔鄰車廂穿行而來,霎時,這兒成了小型演唱會的包廂。

旅行過不少地方,從未見過浪跡於地鐵的藝人,我們對看一眼,交換了驚喜。

倫敦,迎我們以驚喜!

不只於此,轉駁抵達目的地,眼前矗立著維多利亞式紅磚老屋,我們的落腳地。穿過小小前院,走入屋裡,我摀住嘴巴,摀住差點脫口喊出的「天哪」!客廳有座可生火的壁爐,連通屋頂的大煙囪,活脫脫是我自小閱讀過的童話場景。

彩蛋•小森林•有壁爐的書店•小咖啡店

老屋女主人是你的老友,與我卻只是點頭之交,若非你邀約,我怎能來到這如夢英倫?

男主人是位英國老教授。他端來一盤麵包要我們品嘗;小小的麵包有個大大的十字,嘗來鬆軟甜蜜且帶肉桂香氣。老教授以發音漂亮的華語解釋道:「這是復活節的熱十字麵包,特地為你們準備的。」

復活節!我們自臺灣的春假起飛,降落在了英倫的復活節!

隔日,女主人領我們到肯伍德莊園走走。金陽下,孩子們拎著小籃子,低頭專注在綠草間尋找象徵「新生」的彩蛋,那畫面,一下子讓宏偉的莊園宅邸遠遠退縮,僅成模糊背景。

白金漢宮、大笨鐘、綠園、國家藝廊、大英博物館、格林威治、柯芬園、西敏寺,這許許多多的勝景,自然沒錯過。但不管到哪兒,只要有書店,我們總要鑽進去,為了找找「彼得兔」、「派丁頓熊」、「保母包萍」,尋尋《柳林中的風聲》、《獅子‧女巫‧魔衣櫥》、《巧克力工廠的祕密》。

我們都愛兒童文學,也正因兒童文學而相識。

最愛造訪的小書店,位在維多利亞式老屋住宅區的外圍──由過往的公共牧草地打造而成的市民休憩區。傍晚時散步過去最好,草地上總有小孩玩足球,水塘邊水鴨悠閒來去,往遠處走,能一頭栽進小森林的濃綠中,人就像被壓縮妥貼的茶包,經冷泡而舒展鮮活了。回程時,我們會走進那間有壁爐的書店,它比任何一間書店都來得小,加上常有壁爐的焰火烘著,難怪書香特別濃。接著是小咖啡店,你們總喝上一杯義式濃縮咖啡,我點熱可可。那時的我並不喝咖啡,嫌它苦,卻不知,它哪裡能及人生的丁點苦澀呢?

油煎番茄•三吃烤雞•蘋果雨•野外茶屋

旅行時,異地的生活細節最容易黏住我,至於觀光名勝則是其次,你也相同,所以更多時候,我們就待在老屋,向女主人學做傳統英式早餐的油煎番茄,看老教授示範怎樣用科學方法煮白醬,教我們英國人如何三吃烤雞。

我們甚至用午後的大把時光望著後院發呆,還望來一場蘋果雨(Apple shower)。倫敦四月,蘋果結實之際,往往突然掀起風雨,所以稱之。那個下午,明明前一刻還麗日天朗,狂風卻夾著飛雨猛烈來襲,吹得曬在後院的衣服翻飛打轉。「真像颱風哪!」在瞠目結舌後不久,風雨倏忽停止,陰雲漸散,陽光再度普照,天際掛起一彎彩虹。到現在,我沒再見過如此善變的天氣,只是而今,我也明白了人生的風雨就像蘋果雨,總是不說就來,吹落一地狼藉。

我想你該與老教授溝通過,他所做的安排盡皆切中我心,特別是前往埃克斯穆爾國家公園(Exmoor National Park)健行那幾天。

健行本該一步步憑雙腳認識每條山路,但老教授體貼,僅掂出我們得以自在健行的份量,其餘則開車代步。那些山路真美,礙於無法以雙腳充分記憶,只能貪婪地將視覺拋入其中耽溺。

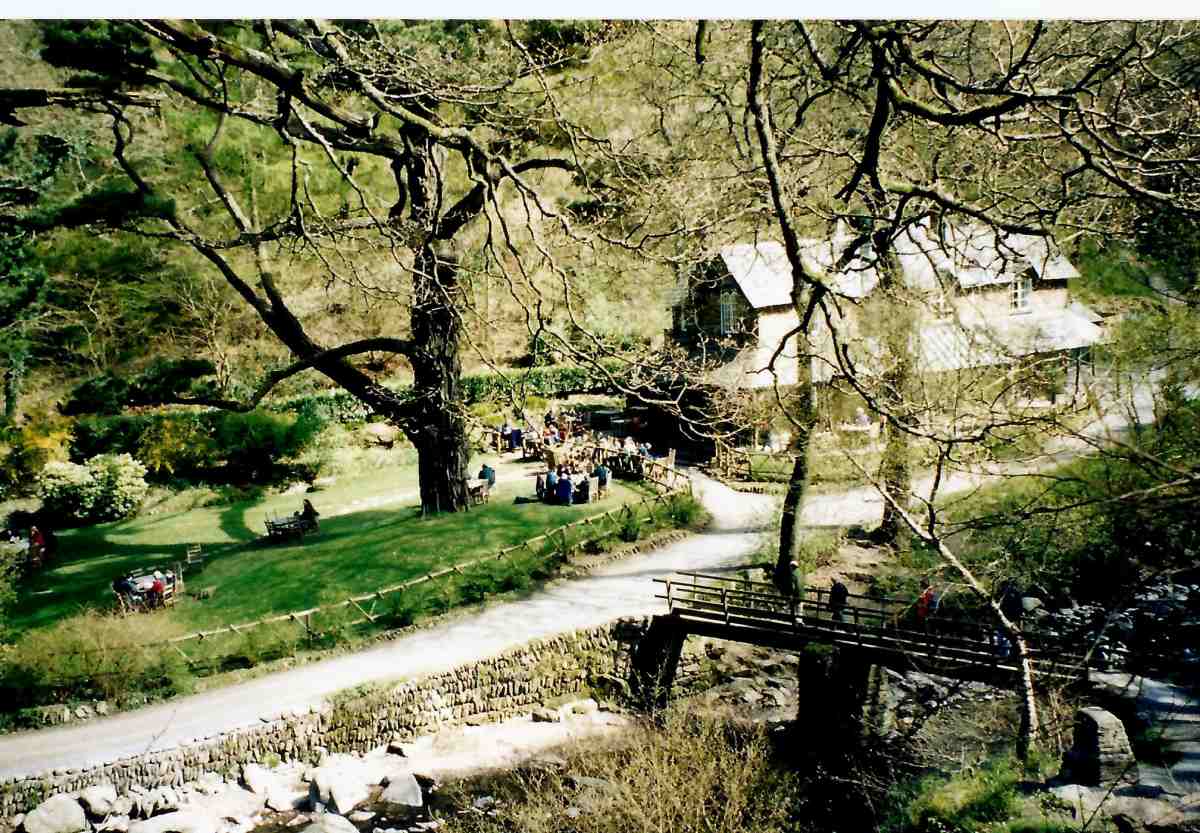

乘一段車,走一段路,喝一回午茶。老實說,我一點都不愛甜膩的英式下午茶,但野外茶屋絕對是旅人最企望的懷抱,一跌入其中,只想賴著不走。特別是高地上的那間以住家花園一角待客的茶屋。我們一走進,小馬般大的英國老式牧羊犬立刻奔向前來迎接,且始終盤桓桌邊,穿著圍裙的胖胖女主人手端午茶走來時,臉上的笑容就像媽媽為家人送上美食一般熱切暖人。

霧散了,獨你一人兀自往霧濃處走去

高地荒寒,多麼需要暖意,行走其間,小徑兩旁的黑臉羊群也給了我們滿滿暖意。

荒原如此容易起霧,裹在霧裡走著,看不見前方,看不見來路,更覺荒涼,還好有伴,不至慌亂。然而,不知怎的,我們身邊的霧散了,獨你一人兀自往霧濃處走去,大家忙著喚你,你似未聽聞,愈走愈遠。我跑去想將你拉出濃霧,卻發現那霧怎像憂鬱凝結成的一層膜?手一貼近就凹陷,卻穿也穿不過。我喊,你終有回應。「快點出來啦!別鬧了!」我用慣常對你半開玩笑、半罵人的口吻叫道,而你,總算猶猶豫豫自濃霧中現身。「你這傢伙!到底在搞什麼啊?」

你這個傢伙其實從來安分,從來不給人製造麻煩,春假一過,你便乖乖回台工作,唯我續留倫敦。

一個人的時候,我愛沿著泰晤士河毫無目的地走路,看到岸邊的巨大埃及法老王和獅子雕像,就呆望半响;見到木椅就坐下,賞著對岸藍天畫布上的建築群像;走到劇場就進去晃晃,遙想莎士比亞的古典戲劇風華。

這樣一路走,最後走進了泰特美術館。

泰特美術館展有大量透納‧威廉的畫作,不管具象的、抽象的,都翻攪出力與美的漩渦,潑濺出光與影的波濤。

我喜歡有你陪同看展,你自己也畫畫,而且善感,總能與我一起發現繪畫細節,共享作品湧動而出的情感與氛圍。然而,你不在,我站在透納描繪大自然威力的巨大畫作前,只覺渺小孤單。

我在這頭,而你已到達彼岸

離開泰特美術館,我依舊走向了泰晤士河。這條河,有一座座千姿百態的橋樑,古典內斂的西敏橋、風華四射的倫敦塔橋、簡潔有力的倫敦橋、沉穩厚重的滑鐵盧橋……之前我們共遊時,只要經過,必然留下凝望。

橋,為了連通兩端而生,只是河流,終究阻絕了兩岸。

幾年前,我們相約再遊英倫。「就住泰晤士河畔。」你連住宿處都找好,還傳網站給我。「太好了,這樣可以每天在泰晤士河畔從早混到晚,聽音樂會、看戲、逛美術館,然後走路、走路、走路、發呆、發呆、發呆。」我是如此興沖沖、如此期待。

如今,我在這頭,而你已到達彼岸,那裡再無憂鬱。

波光瀲灩,分隔兩端,但親愛的摯友,我乘此瀲灩波光,再次與你同遊了英倫,那如夢一樣的地方。