《樹冠上》的設定中,作者明確暗示了每個角色的內在使命,中文版的「樹根」一章,每個以角色為名的標題下方都有一幅樹木的小插圖,直接點出了對應人物的樹種,就稱那是本命之樹吧,當角色不再「只是自己」,而與本命之樹建立了連結,他們大概就回到了自己的森林,那深層的心靈原鄉。

那個午後,在面對情節軋然而止的困惑中,初次閱畢長篇小說《樹冠上(The Overstory )》,腦中持續出現的,是書末那個電影般的空照圖場景:樹海中一個巨大的單字「STILL」。

Still有兩層意思,一是站立不動,一是持續不斷——按理,樹木站立不動,而人持續不歇。但就本書的人物而言,每條情節線卻都歸於某種空無,讓我忍不住頻頻回頭翻找各篇開頭,逐一檢閱細節,才逐漸有了新的理解——或許停滯不前,依舊不懂的總是人,幫世界(或本書)持續展現生機的,倒是樹木。

本文不打算就特定情節作太細部的討論,僅試著提出一些閱讀上的可能策略與知識參考,以增加讀者們詮釋的空間。

故事之上

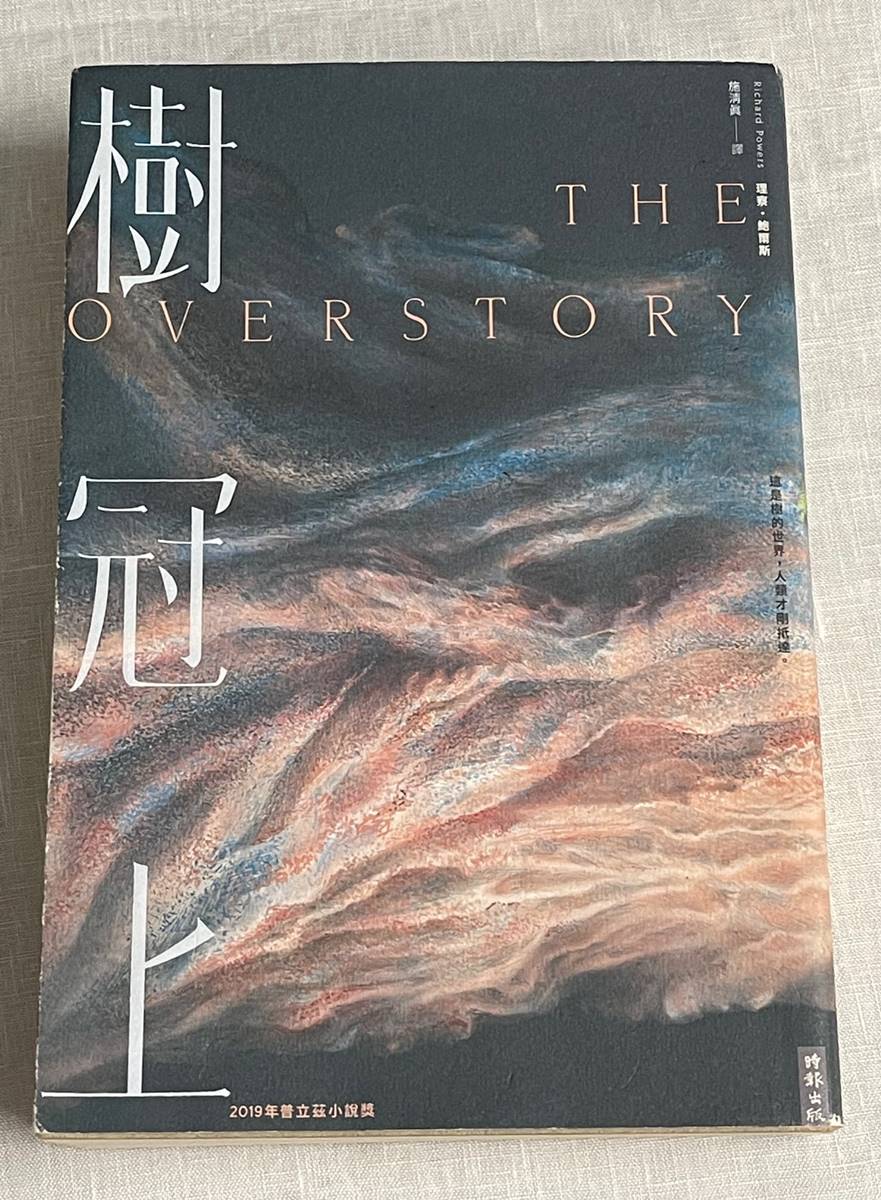

《樹冠上》是今年時報出版的重量級小說,由理察.鮑爾斯(Richard Powers)所著,並榮獲2019年的普立茲小說獎。有物理學背景的鮑爾斯,是個擅長將科學知識與小說情節縫合的書寫者,處理過的題材非常多元,從遺傳學,電腦科技,化工產業,虛擬實境到人工智能,甚至集中營,音樂與攝影史。到了這本談論樹木的小說,幾乎把過去的題材悉數帶入,或許算是一次集大成的綜覽吧。若說本書以旁徵博引的知識為根,多線匯聚,開枝散葉成為知識的樹冠,也並不為過。

本書第一個被注意到的趣味,大概必然是其仿擬樹木的章節架構:從樹根(Roots),樹幹(Trunk),樹冠(Crown)到樹籽(Seeds),須注意樹冠一章的英文標題,是指一棵樹的冠層,而非書名的overstory。

Overstory這個詞,在學術上是描述森林垂直分層結構中較高的空間,有時也用以代稱在高處的植物群體,甚至生物群體,有時翻作「上層社會」,此概念中是集合了樹木,附生與攀緣植物,甚至包含棲息於冠層的動物與真菌,以及其間發生的種種生態現象,而非指單一棵樹的樹冠,因此此書名也許該理解為「林冠」。

本書幾位主要角色,曾在一棵海岸紅杉(或稱為長葉世界爺)的樹冠之上(那是世界紀錄最高的樹種)度過或長或短的時日,進而改變了一生走向,這或許是最直觀的書名理解。在夠巨大的樹木上,一棵樹的樹冠就是一個世界。

然而在英文書名,over(超越)-story(故事)的語境中,作者提供了另一個閱讀的呼籲:本書的敘事並非僅關乎單一角色的生命故事,而是有個更高層次,更整體性的圖像——正如全書第一段,霍爾栗樹在整個家族逐代累積的相片之中,見證悲歡離合——栗樹才是主角。

譯者施清真女士曾在訪談中提及,作者鮑爾斯原想寫一本「無人」的小說,全部以樹為角色,後來才把人物情節線加了進去,可見在閱讀中時時自我提醒是必要的,思考這本書要試著用樹的尺度與視角,試著讀出「故事之上的故事」。

在第一部份「樹根」中,又分成八篇,除了一對伴侶之外,每個背景迥異的人物均互不相干,各自跌宕的故事線中,唯一可以確認的是,在生命中不同階段,每個角色都跟樹木產生了深度的聯繫。這樣的筆調類似於西方短篇故事集的傳統,尤其常見於地方誌式的小說集,例如喬叟的《坎特伯里故事集》(Canterbury tales),或喬伊斯的《都柏林人》(Dubliners),台灣的例子如白先勇的《台北人》——如用地方誌的意義來看「樹根」這一章,那這些來自各地的美國公民,可說是以樹為鄉了。

然而來到第二部分「樹幹」,文字風格卻從多個短篇扭結成了長篇,開始了傳統的多線敘事交織。直至「樹冠」一章,許多情節線卻又如枝葉般岔開,進而到「樹籽」,角色們持續離散,永不再聚。在全書仿樹的圖像中,或許也隱隱展現了近年當紅的名詞:「冠層羞避」。

以整體情節的結構看來,幾股根系匯聚成一棵樹,而獨自生長的幾個故事線則成為具有互文性的伴生樹種,與其說本書敘事如樹,毋寧說敘事如林——無論知識引用或情節安排,根系深廣,多枝聳立,這樣的小說策略,或許還能用以跟海明威的「冰山理論」做一番比對。

關於書名,還有一種理解可能,那是關於演化。演化學中慣稱物種的支序圖為「樹」,例如表現分類關係的「親緣關係樹」,加入時間軸的「演化樹」。演化樹的樹冠也叫crown,代表某支序在當代仍存續的物種們。無論人與樹木,都歷經四十億年的演化,繼承著遠古四足動物血脈的人類,與樹木分道揚鑣了十五億年,可說是位於不同的樹梢了——但是我們依舊並列於演化的林冠之上,在演化之初,那古老時間的根部,我們是同源的。

人類在幾十億年演化的樹冠上,僅短短幾百年,就對世界造成了多麼劇烈的改變呢?或許現代人類真的太超過——這是個太 over 的故事。

與樹感通

書中角色尼雷,在年輕時讀到一個故事:外星人或許早已造訪過地球了,但他們速度太快,又太小,人類緩慢地如同雕像佇立。無法相互感知之下,失之交臂,外星人甚至開始將人類的肉身作為資源利用(我們是否因此而生老病死?)。

此故事作為一種隱喻,人往往不把樹木當作可溝通的生命,而視之為不動之物,一種材質,甚至一種空間。就算科學證明了樹木間,不同種樹木間,會彼此溝通,甚至與周邊其他生命都能用某種形式交流,人依然很難理解樹說了什麼,我們活在不同的時空尺度之中。

人樹之間有溝通的可能嗎?書中的不同角色,透過科學技術,禪坐,地景藝術,甚至直接以神秘的感應能力「聽見」了樹。在作者的暗示下,這些聆聽彷彿都是真的,而非一廂情願。這或許回應了美國文學重要的超驗主義傳統——只要用心聆聽,可在自然中直覺性地得到心靈的頓悟。

或許在樹木的生命尺度,人間的悲歡離合只是瞬間之事,但身為人類角色,總還是得面對各自的生命難題。本書大多人物都帶著激進而悲觀的宿命論,事實上,這或許是面對環境逐漸極端化的當代人們,普遍的心理狀態。樹木只是鏡子,映照出了當代的焦慮。就情節而言,各個角色們事業失敗,家庭崩毀,身體殘疾,心靈扭曲,相互背叛欺瞞,乃至死亡。作者持續冷酷地擺弄他們,直到結尾。

萬一樹木實際上沒說什麼呢?或者我們可以語帶輕鄙地說,每個人都能選擇聽見不同的話語,我們尊重多元,這些基進環境保護主義者(Radical environmentalism),選擇了自己犧牲奉獻的對象。如此的描述,似乎就將故事再度推向了虛無。

書中不斷出現一個句子,說樹木是「四十億年演化史上最奇妙的物種」,那顯然是非常主觀的宣稱。我們大可從此句子開始,嘲諷所有迎向悲慘結局的角色們。但想想奧利維亞,這位擁有神啟般光輝的角色,曾是那樣虛無放蕩的一個女孩,若她沒有「感應到」樹木的話語,又將會奔赴怎樣的人生?

退一步思索,要是那些樹木的話語,確實都只是角色們一廂情願的投射想像,或許正就更具當代的意義——想像與投射本來就是最重要的對話基礎,而或許所有的溝通,本都只是內在的自我對話,甚至與自我的連結——這造就一種弔詭的結論,對外,與物感通,就是對內,連結自我。所有人物表面上都在苦思著自己生命中的難題,但或許終極的解答都不在自身,反而儲存在其他地方,外於人的地方,例如所剩不多的原始森林。若說所有角色最終都找到了自己,那就是對結局的一種翻轉,而在此書中,樹正是關鍵。

換個觀點,我們不妨用與主線劇情最無關的一條線,來體會作者另一重的設計巧思——那就是程式天才尼雷。初讀此書時,私以為若去除尼雷一線,並不影響任何劇情,但後來發覺,尼雷的存在,賦予本書另一種解讀的趣味。

尼雷受到樹木啟發,而創辦的紅杉電玩,推出一款風靡全球的電腦遊戲,名為「主宰」,原文Mastery,意為精通,支配,征服。在遊戲中,入迷的玩家們幾乎把資本主義的歷史重演了一遍,這款對應現實的虛擬遊戲到了最後,又成為一個失控的世界,創造者尼雷也無力回天,被排除在公司的決策之外。

接續在此寓言式的段落後,尼雷最終寫出了一段能夠自我學習的程式碼,任其流竄全世界,學習一切。這段程式碼原文為「The Learner」,中文翻譯為「智碼」。智碼是唯一遍覽所有情節的存在,祂是最終的讀者——跟翻閱此書的我們一樣。此外,書中影影綽綽的暗示,樹木是一切的操縱與旁觀者,眾神般左右角色的命運,如此形成了兩層有趣的對位關係:樹木,作者;智碼,讀者。樹木創造了劇情,而我們就是learner,我們肩負著,在開放式的結尾後,詮釋一切意義的責任。那麼,我們又讀到了什麼呢?

在此提供一個有趣的閱讀想像,若尼雷寫出的智碼終於能無所不知,獲得通天徹地之能,那或許這個具有生命的學習者,會在某個女孩觸電的瞬間,直入其心靈,賦予她再一次找到自我,推動歷史的機會,而一切將繼續輪迴。

新變形記

《樹冠上》的最後一章「樹籽」,散落著許多關乎本書詮釋方向的線索。例如那本無緣被桃樂絲朗讀的書,書中段落,讀者們卻都見到了:「我們關切什麼事物,我們就會愈來愈貌似什麼事物;當我們迷惘失措、感覺不再像是自己,我們所貌似的事物就會支撐我們,扶持我們⋯⋯」

這是一本叫《新變形記》的虛構之作,作者是本書中啟發所有角色,如同森林之母(歐洲傳統稱山毛櫸為森林之母)的女科學家派翠西雅,其回應的,卻是古羅馬的經典,奧維德的《變形記》。「變形」這種超自然的描述,在當代的哲學或人類學的脈絡中,卻帶著後人類主義(Posthumanism),或多物種民族誌(multi-species ethnography)的況味——人的存在形式,取決於與何物產生關聯,當整個工業社會的知識系統,將人類建構成為「不自然的」文明人,同樣有可能有其他的力量,讓人成為「較自然的」野人,或者,不管自不自然的那些稱謂,貓奴,鳥人,黑熊媽媽,獵人,護樹者——與不同事物共依存,賦予了特定人群,對生命的本質的描述。

「我們與樹共享四分之一的基因」並不是什麼有說服力的句子,畢竟我們甚至未必有動力關心,與我們共享九成以上基因的其他靈長類。但也許可以換個角度想,就算毫無相似性的生物——就算是非生物,我們難道不會願意幫一棟鍾愛的老建築阻擋怪手嗎?

無論在物質或心靈上,單一個體的切分,都是由某種觀點建構出來的,沒有一個人,一個物種,或是一種生命形式,可以獨立存在。人終究需要維繫許多關係的,就算關係可以代換與流變,但拋下對於自我個體性的執念,幾乎是所有宗教或哲學最終的呼籲,個人終究只是巨大的存在物的一部分,一如森林,一如資本世界。

人生的最初,無法得到滿足的內在渴望,翻轉變貌,投射於外,讓世間萬物成為一種象徵系統,迫使我們總要在他處找尋自己,而當現代世界不斷幫我們定義個人應得的一切,我們就註定只能在個人主義的文化中逐漸迷失。但或許,自遠古就銘刻在基因中的某些連結一旦接通,我們就別無所求。

在《樹冠上》的設定中,作者明確暗示了每個角色的內在使命,中文版的「樹根」一章,每個以角色為名的標題下方都有一幅樹木的小插圖,直接點出了對應人物的樹種(雖沒有標上樹的名字,但在內文中都有提及),就稱那是本命之樹吧,當角色不再「只是自己」,而與本命之樹建立了連結,他們大概就回到了自己的森林,那深層的心靈原鄉。

設想這些角色,在實際上難以與樹溝通的平行時空中,動用所有當代賦予樹木的文化符碼,進行持續的超譯,一廂情願地信仰著,代言著,他們所愛的原始森林,甚至都市樹林。那正是所有角色對自我持續的建構與更新,樹成為他們未竟的事業,失去的身體,無法出世的女兒,煙滅的家族史——他們不用變形成為樹,但他們都發現「人-樹」的連結,才是自我存在的本質與解答。或許這也正是作者企圖提倡的,森林,乃至所有地球環境的保育,將成為意義匱乏的現代世界中,一種普世的存在意義。

無人之書

最後,讓我們回到本書最初的那個設定,究竟要怎麼寫出一本「無人的小說」?這甚至是個哲學問題,一個沒有人的世界,有沒有構成小說,甚或構成書寫的可能?

或許我們可以從書中的隻字片語找到原初的痕跡,尤其在每個篇章的開頭,所有樹木都在叨叨絮絮低語著——然而那終究是由某些人物「聽來的」,在設定上,他們還不能是一般人,他們得是藝術家,通靈者,悟道者,或許也包含了謙卑的科學家。

我們仍得保持懷疑,他們聽到的,到底是否僅具個人的意義。人不得不聽見,其僅所能聽見的,人不得不活在這樣的劇情中。

中文版的《樹冠上》,在全書之末,有一篇「全球獨家作者跋」,我想那是理解本書必定要閱讀的文章。鮑爾斯提及,讀者們時常想確認的是,他對於世界是否懷抱希望。鮑爾斯巧妙地將世界一分為二,其一是毫無希望的當代人類世界,另一個,則是人類之外,包括樹木在內的生物圈,他對後者的存續,有絕對的信心。鮑爾斯直言,人類唯有與樹木結盟,以樹木的視角與時間感生活,這樣的未來,他才願意懷抱希望。

我想就小說創作而言,鮑爾斯別無選擇,終究得藉由代言者的存在,才能讓樹木說話,甚至才能讓樹木有所企圖。而無論代言者用什麼方式,聽到了什麼,那都至少是個學習的開始。

若樹木真的主動說了什麼,或許是化學與電流的訊息——那樣的語言,與文字,這組成小說的根基,最大的差別在於,所有文字,都是以人為對象,但樹木的語言甚至是無對象性的,又或多對象性的——同一群化學分子,由植食昆蟲接收,也許是警訊,由寄生昆蟲接收,或許又成為邀請,對其他樹木,其他動植物,必定也會衍生出更多意義,而那或許又同時是人們口中的芬多精。人類的優勢,在於能詮釋不同意義,但劣勢則是,詮釋奠基於理解,而人似乎永遠只能理解文字,或者,必須翻譯成文字,才能理解。

而文字,則似乎必然得藉由「擬人」的狀態,才會湧現。

於是,《樹冠上》到底是讓樹變形成了人,還是人(說不定還非常主觀地)變形成了樹呢?這本多角色,以擁擠的美國為背景,關於樹的小說,在故事之上,是否真存在某個無人境界,在那裡,充滿某種訊息,但僅容旁敲側擊地領受;在那裡,指向性的文字無法運作,一但運作了,就變回人的故事。

如此我們真能讀得到嗎?沒有人的故事,有閱讀的可能嗎?抑或,面向森林,其實所有樹木,都有無限閱讀的可能,也唯有無限次,不斷轉換觀點的閱讀,才能逼近那無限的語言。渺小如人,在有限的時間中,能做的只有感受,只有相信,只有不斷嘗試表達,卻不可能真正轉述或代言。

樹冠之上,自有大美,而不言說,更毋須書寫。