我們的心緒是由種種資訊的集合,像一場雨集合成一條支流,一百條支流匯聚成一道河口。當我在潮池第一次撿起溪鱧的屍體時,如果你不具備溪鱧棲息環境的知識,沒有和我一起拍攝過虛弱的溪鱧,隨著水脈的差異,我們的哀傷就會流淌成不同形狀的哀傷。

事情要從大溪社區活動中心裏頭開始說起,社區中心內靠海的那側牆上有好幾張掛布,上頭羅列了幾十種大溪川出現的魚蝦的生境照--我猜照片都來自旁邊不到兩百公尺遠的溪裡。當巡守隊開會時,有些隊員偶爾會站起來走走,就會背手走到那面牆下一一檢視每張照片,像是在和時間核對些什麼。

生命中的幾條溪鱧

大部分的時候這個過程只會有一個人,但有時眾人也會就著掛布討論起來。確認物種的名稱與習性(有時還會談到滋味)。一次會議上,有個隊員指著溪鱧的照片說:「這個好像是外來種?」

我知道他要說什麼,我知道他要說的是琵琶鼠,我也當然知道琵琶鼠和溪鱧的差別在哪(我吃了好多琵琶鼠),但為什麼我沒有跟他說呢?當下我就只是回應了一聲模稜兩可的「嗯」,也許是怕用自己的破台語解釋不清楚吧。旁邊另一個人聽到後立刻表示這不是外來種,而那個隊員於是發出了一聲「噢」,我則因為那聲噢糾結到現在。

事情就是從那條溪鱧的照片開始的,但是事情還沒結束,關於溪鱧是什麼這件事 。

要介紹溪鱧是什麼,不如就讓我講起我生命中的幾條溪鱧。

在花蓮溪的下游,遇到我人生中的第二條溪鱧。我還記得那天天氣晴朗,中央山脈後的天空將藍色應有的憂鬱稀釋的很淡很淡,我在一處瀨區行走,前方有人操作D型網,從水中撈出一條溪鱧,我沒有帶網子,只是一直跟隨他們,直到山的輪廓與光一同隱沒,心底輪廓清晰地浮現「我正身處在花蓮這個地方」的感覺。似乎是因為上游工程吧,那天水很濁,我於是沒有看到溪鱧在水中的模樣。

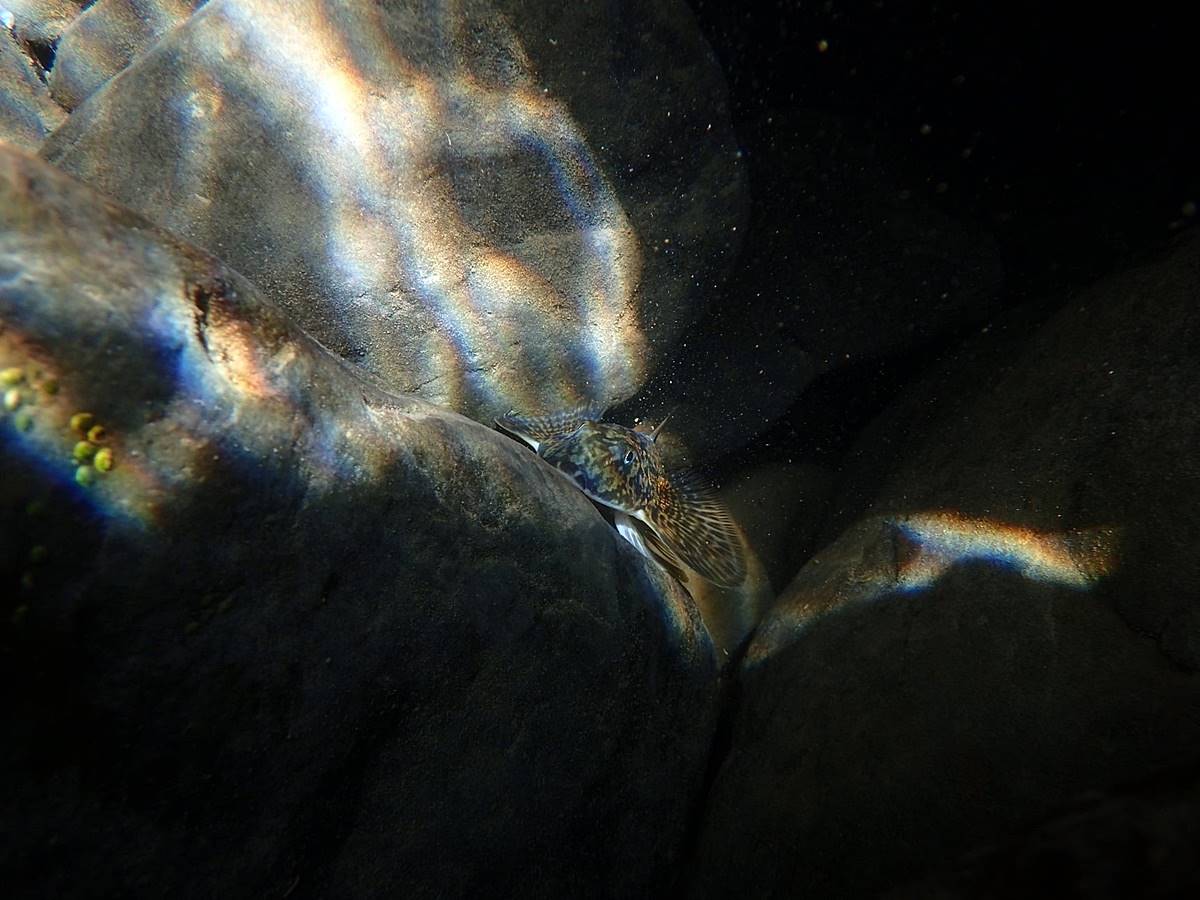

我的第三條溪鱧是在大溪川遇見的,當時我動身前往對我尚陌生且充滿新鮮感的大溪川,結果遇到同樣來看魚的朋友一行人。我們在溪裡東翻西找,結果有人發現了一條不怎麼動的溪鱧,幾台水下相機於是圍上一條魚喀嚓喀嚓,簡直像是貓咪咖啡廳裡面會發生的事情。我把相機湊得很近,幾乎要貼到魚的臉上,但溪鱧仍然不跑,這讓我往後的一段時間都以為溪鱧和纓口鰍一樣,是一種警戒心很低的魚。

連我自己都將溪鱧和爬岩鰍搞混過

大溪川溪鱧的族群數量穩定,這讓我開始不去為我遇見的每條溪鱧編號,取而代之的是更多的故事:我看過颱風過後隨大水上溯的溪鱧幼魚,陽光與視線穿刺過牠透明的身體;我知道溪裡的某處潭頭夜裡都有溪鱧沉睡,其實我不確定魚是不是真的睡著了,但我總忍不住關上手電筒,趁黑伸手嘗試摸上一把;在某條溪,翻過一道三、四公尺的瀑布後,我在一處跌水後的石窟發現兩條溪鱧,這個河段的魚種除了鱸鰻,就只有溪鱧不具備能夠爬牆的吸盤,直到現在,我還是很好奇那兩個傢伙是怎麼上去的 。

更多時候,我到溪邊並不特別去尋找溪鱧,雖然沒有看到,但我知道牠們就在那裡,就在鐵軌下方的急流處。如果我抵住水勢,以手肘和腳尖支撐身體,像笨拙的鼴鼠向上爬行,那或許我能看到一條溪鱧。我會看到牠扁平的頭部、向外延展的胸鰭腹鰭,我看到牠貼附在石頭上,也透過胸腹感受到河床的起伏。

相隔半公尺的距離,我不能再向前,因為我知道我的鼻尖已經觸碰到人魚之間的信任界線,否則牠會擺動起側扁的魚身,牠會以飛行的姿態切入激流,留下被水流沖刷的我。這條魚通過了流體力學的考驗,我則沒有,是牠的身體屬於溪流,而不是我。

溪鱧有個顧名思義的閩南語名稱「石貼仔」,但這個名稱也被用來稱呼禿頭鯊、爬岩鰍與纓口台鰍的魚類,無獨有偶,溪鱧的英文名稱是” Loach goby”。在台灣,不只一本介紹淡水魚的書在介紹溪鱧時同時提及爬岩鰍,身處於激流中,兩種分別屬於鰕虎目和鯉型目的魚類各自演化出相似的體態,我不揶揄那個錯認溪鱧為琵琶鼠的巡守隊員,畢竟連我自己都將溪鱧和爬岩鰍搞混過。

我第一次看到溪鱧是在荖溪橋下,牠在兩公尺深的深潭底部游動,我於是在水中大叫起來。當時我一直堅信自己看到的是屬於二級保育類的台東間爬岩鰍,逢人就說,還激動地寫了封信給老師。看到溪鱧那天我沒有帶相機,有的只是腦中具神話色彩的影像,那魚好大、好美,直到我跟隨朋友在花蓮溪流域看到真正的台東間爬岩鰍後,才被逼迫承認彼時的激動只是趨同演化下的荒謬。

台灣第一筆溪鱧紀錄在西南部捕獲的

溪鱧對你是什麼?溪鱧的泳姿令人激動,牠扁平的身姿使我著迷,對我而言卻也是羞恥的形狀。我會分辨這兩種魚了,我知道溪鱧有兩個背鰭,爬岩鰍只有一個,我知道荖溪橋下那條腳掌大的魚不是爬岩鰍了,可是那條魚的回憶仍持續在我心中發酵,而我想和你形容那股味道──就像跳跳糖那樣,刺刺,酸酸,刺刺,酸酸 。

在大溪川,我時常見到死去的溪鱧。

觀察一種魚的棲地可以用來推斷該種魚的需求,溪鱧居住在水流湍急處,可能代表牠需要低溫、高溶氧的生存條件。倘若真是如此,那在大溪川不時能拾獲的溪鱧屍體,就是這種魚在環境變化下首當其衝的結果。我想起第一次在大溪川遇到的那條溪鱧,我們開心拍著,牠之所以讓人靠近到十公分的距離而沒有逃跑,或許是因為牠正在承受我難以想像的痛苦也說不定。

在撰寫這篇文章時,我一直在思考情感、知識與經驗的交互關係。假設情感作為打動人的手段,那知識與經驗就是支撐這項手段的必要。因為我們的心緒是由種種資訊的集合,像一場雨集合成一條支流,一百條支流匯聚成一道河口。當我在潮池第一次撿起溪鱧的屍體時,如果你不具備溪鱧棲息環境的知識,沒有和我一起拍攝過虛弱的溪鱧,隨著水脈的差異,我們的哀傷就會流淌成不同形狀的哀傷。

台灣的溪鱧多分布於東部溪流,然而台灣的第一筆溪鱧紀錄卻是在西南部捕獲的。1969年3月28日,日本魚類學家渡邊正雄在距離河口51公里的高屏溪支流,採集到一隻標準體長98.6毫米的雌性溪鱧。對我而言溪鱧在台灣東北部,甚至是日本的某些島嶼有所分布已是常識,但這條溪鱧刷新了當時這種魚分布北界的認知,在這之前的紀錄,是六百公里外的菲律賓呂宋島。

閱讀這篇文獻時,我試圖想像渡邊正雄的情緒,以及我們經驗的迥異與相同之處:我捧著屍體,他抓到溪鱧的活魚,我寫日記,他記錄採集的時間與地點;我想這魚如果是活的多好,他為了將這條魚製作成標本或是其他原因,決定殺死牠。

後來我逐漸不去計算死去的溪鱧數量,在水邊行走時總是會這樣,你看到些什麼,感覺到心臟前所未有的震動起來,不過次數一多就慢慢習慣了。記得有次我們和巡守隊一起巡溪看魚,隊長撿到一條溪鱧的屍體,當他笑著像遞過一把火炬將屍體遞來的時候,我又感受到逐漸在我體內消逝的什麼再度打開,我接過魚,撫摸粗礪的鱗片,想起這魚在閩南語中還有一個名字,一個只屬於溪鱧的名字,叫做粗鱗石貼仔 。