比起死去動物的故事,更令人難以置信的是倖存動物的勝利。其中包括人類最愛的貝殼製造者所打造的雕塑花園,現代鸚鵡螺就是其中之一。演化生物學家瓦德說,在其他許多軟體動物滅絕之時,鸚鵡螺的深水棲地成了一處避難所。

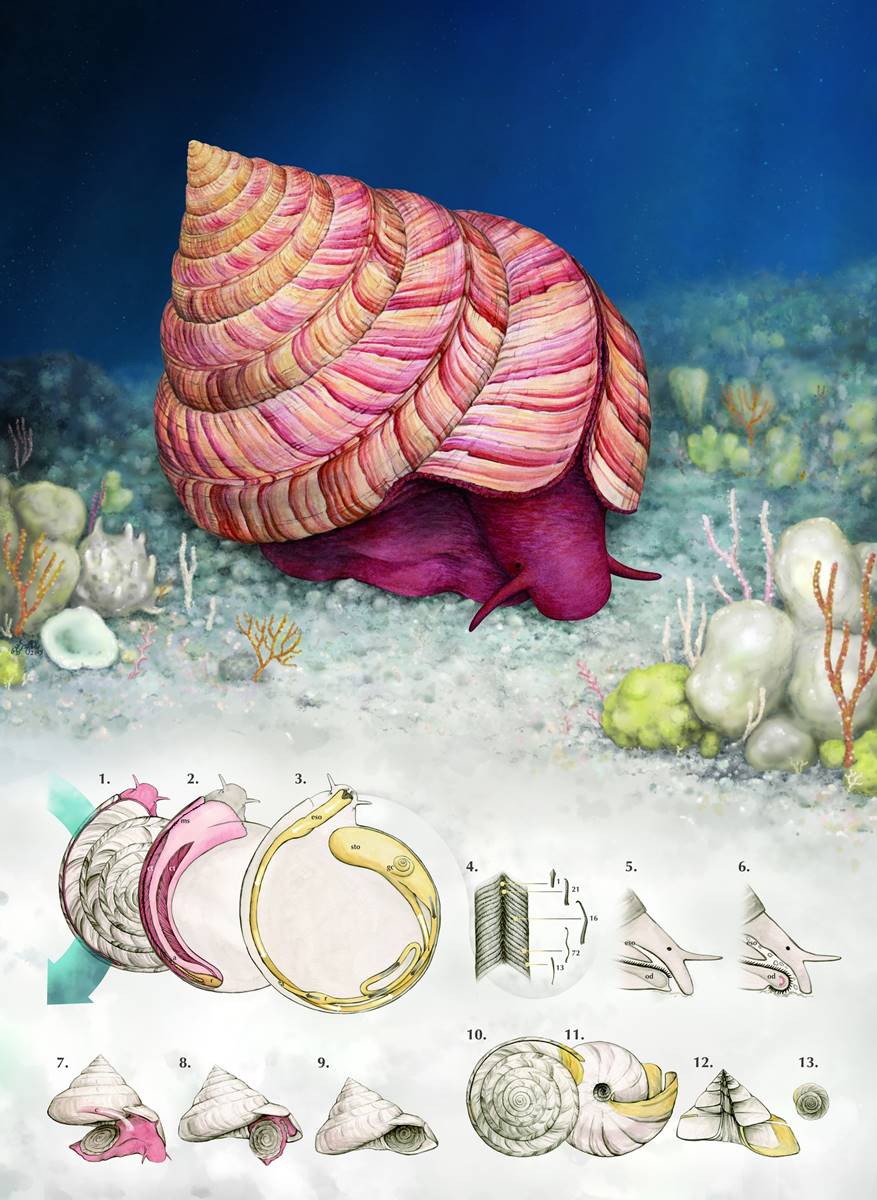

演化將曾經筆直的鸚鵡螺殼彎曲成優雅的弧線,內部還有珍珠層腔室。牠們昭告,有史以來最長壽的動物之一已然降生。

腔室鸚鵡螺一直生活在巴布亞紐幾內亞、印度尼西亞與菲律賓之間,一塊被稱為「珊瑚金三角熱區」(Coral Triangle)的海洋生物寶庫。大約有九十根白色觸手在牠的虎紋貝殼下揮舞著,或是在感受到掠食者的身影時,縮回牠的皮罩下。牠的頭足類表親—章魚和魷魚,有時被說成是為了追求才智與速度而甩掉外殼,鸚鵡螺則是一直把牠美麗的腔室當成某種遺物保留下來。但殼其實是一種存續的徽章。

演化生物學家彼得.瓦德(Peter D. Ward)鑽研鸚鵡螺將近七十年。在他五歲那年迪士尼推出電影《海底兩萬里》後,他就愛上了鸚鵡螺。其他人在這種生物的針孔眼睛與花狀觸手中看到史前遺痕,瓦德則是看到一種「超級適合在深海裡生存」的高級動物。鸚鵡螺仰賴複雜的化學感應器,用觸手撈捕食物、繁殖後代。瓦德形容,牠的祖先超越了那些打碎貝殼、在海底捕獵、在日益危險的海洋裡隨著牠們一起演化的魚類。襯在殼體內部的彩虹色珍珠層──(也就是俗稱的珍珠母)是地球上最堅固的材料之一,甚至殼體的色彩與圖案(頂部的深色條紋與底部的淺色條紋,被稱為剪影偽裝﹝countershading﹞)也是用來阻止掠食者從上方或下方捕獵。

波士頓的醫生兼詩人老奧利佛.溫德爾.霍姆斯(Oliver Wendell Holmes Sr.)認為,鸚鵡螺是生命艱辛和勝利的完美隱喻。他的〈鸚鵡螺〉(The Chambered Nautilus)堪稱美國最知名的貝殼詩,詩中描繪了這種生於奮戰之美──外殼的「光澤螺圈」和那精益求精、將每個房間打造得比上一個更高貴的「脆弱租戶」。「直到你終獲自由,」霍姆斯寫道,「在生命的洶湧之海留下你不再需要之殼!」

約莫四億四千五百萬年前,在寒武紀生根的海洋伊甸園,開始枯萎於地球的第一次大凋零──奧陶紀晚期的大滅絕。高達八成五的海棲物種死亡,包括遍及各大洋、數量繁茂的珊瑚與蛤狀腕足類。滅絕的原因尚未確定,但越來越多的證據顯示,火山爆發釋放出的二氧化碳可能足以導致地球暖化,使海洋與海洋生物缺氧。

第一次大滅絕並未使地球陷入最糟的絕境。而是在大約兩億五千萬年前,火山爆發將熔岩噴發覆蓋今日的西伯利亞,將大量的二氧化硫和二氧化碳排放到空氣中,引發了更明確的地球暖化,才導致所謂的「大死亡」(Great Dying)。這些溫室氣體不但使地球變暖,還引爆了一個更危險的炸彈─於後續的數千年間持續外洩甲烷氣體。從今日的中國到智利,石灰岩層裡埋藏的腕足類外殼記錄表明,有毒氣體污染了空氣與海洋,並推著氣溫節節高升。

海洋中的氧氣含量急遽下降,深海中的古老海獸死於沒有足夠的氧氣可供交換。海水暖到不可思議,在三疊紀(Triassic)早期已飆破攝氏四十度;珊瑚礁變黑死去,最後一隻三葉蟲消殞,菊石也大多死亡。而當時已暴增到全球三萬多種的腕足類,則是驟減成幾百種。牠們存活至今,但很少看到──牠們成為往日的遺痕,一如據以命名的古老油燈。

「大死亡」消滅了陸地上的大多數生命,以及幾乎所有從寒武紀海洋中留存下來的生物。倖存下來的少數海洋物種裡,有一小撮軟體動物,包括一些嬌小的腹足類和更多雙殼類,體型也很小。牠們就像末日的倖存者,在熬過日益惡化的條件時,也失去大多數同類。隨著「大死亡」的延續,腐爛的屍體釋放出更多二氧化碳和有毒的硫化氫排入海中。

在「大死亡」和之後五百萬年間的化石層中,無生命的海洋伊甸園─黑暗地層,延伸至全世界。在它之上,是層層疊疊日益熟悉的形體,證明有一群海洋動物新貴崛起。

在無數的潮汐之後,從那個死亡世界演化出琢磨過的優雅之美,將啟發達文西、萊特和其他謙遜的貝殼愛好者。軟體動物(特別是雙殼類)以極小的數量存活著,然後開始在空蕩蕩的生態伊甸園裡造反。

*

福爾邁伊研究著海岸與博物館抽屜裡的貝殼化石,數著它們的裂縫和瑕疵──微小的修復處如點字般凸起。他發現,戰疤隨著地質時代的推移而增加,中生代(Mesozoic,劃分為以恐龍著稱的三疊紀、侏羅紀和白堊紀)時期尤其大量。

他還調查了故事中的掠食者。福爾邁伊和妻子吉普瑟檢查了世界各地博物館裡的蟹螯化石,發現它們隨著地質時代的推移越長越大,越長越壯。回到關島後,他們抓了一些螃蟹和軟體動物,將牠們一起放進水族箱中,記錄攻擊的血腥細節。雖然有些軟體動物被殺,只留下一堆碎殼,但也有些軟體動物的殼口非常堅硬,使螃蟹攻擊失敗。為數驚人的螃蟹放棄攻擊,留下受損的殼體──柔軟的動物在裡頭活得好好的。

福爾邁伊花了一輩子的時間,透過軟體動物的有形之家詮釋牠們的故事。他將證明,掠食者如何驅動貝殼的演化。「大死亡」之後,軟體動物及其巧妙堡壘的興起,剛好對上破殼魚和凶螯蟹的出現。在牠們的攻擊下,只有擁有最佳防禦的倖存者有機會繁殖後代,將保護牠們的特徵遺傳下去。倖存下來的物種,保留了領先掠食者的螺圈、華飾、瘤結或棘刺,掠食者則反過來發展出更凶猛的頜與螯。

福爾邁伊將這次海洋生命與貝殼的激增,命名為中生代的海洋革命。在恐龍於陸地演化的同時,軟體動物不僅發展出更厚重的棘刺和其他武器,還演化出更窄的開口、暗門、在沙下消失的伎倆、毒性、偽裝,以及其他阻撓掠食者的華麗裝飾。

古生物學家莉迪雅.塔克特(Lydia Tackett)住在美國中西部的北達科他州,那裡的中生代貝殼化石嵌入來自淺海海床的岩石中,恐龍骨骼則隱藏在曾經的海岸線上。塔克特發現,雙殼類是中生代最早找出更聰明保護措施的一群。當掠食者直接將腕足類從海底拔起吞噬,導致牠們走向滅絕之時,其他雙殼類發展出附著在基質上或隱身的能力──牡蠣演化出蛋白質黏合劑;蛤蚌有本事將自己深埋沙底,只伸出長長的虹管吸取海水和氧氣。「掘穴蛤很張狂,」塔克特告訴我,「先前不會游泳的扇貝開始游水,而牡蠣演化出把自己黏死在表面上的能力。」

白堊紀後期,腹足類動物演化出各式各樣的棘刺、旋鈕、螺紋、波紋、厚壁,甚至屏障。寶螺長滿牙齒,有如尖刺鐵絲網般保護牠們的殼口,光澤圓潤的外殼讓螃蟹的螯鉗打滑,芋螺則是發展出窄到不可思議的殼口。

美麗的堡壘幫助軟體動物存活,成為世界上與海洋中的第二大動物群,數量僅次於包括螃蟹在內的節肢動物;螃蟹依然會用螯鉗攻擊貝殼,但碰到貝殼上的棘刺就會偷偷溜走。同樣的棘刺卻深深吸引了人類崇拜者──牠們的安全是我們的美麗。軟體動物的建材依然仰賴賦予牠們生命的海洋化學;海洋化學使牠們打造出外殼,或將牠們放逐成化石紀錄,一如聖希爾達將英格蘭惠特比的蛇石掃下悠遠的懸崖。

*

最近的一次大滅絕最為人所知的,就是消滅了恐龍。這事實難以置信到讓學步小兒都感受到了存在危機。白堊紀末期的死亡浪潮消滅掉地球半數以上的生命,世界也失去了它最後的菊石──那有史以來最成功也最多樣的動物群之一。

然而,比起死去動物的故事,更令人難以置信的是倖存動物的勝利。其中包括人類最愛的貝殼製造者所打造的雕塑花園,現代鸚鵡螺就是其中之一。演化生物學家瓦德說,在其他許多軟體動物滅絕之時,鸚鵡螺的深水棲地成了一處避難所。當菊石脆弱的貝苗隨著洋流漂浮,在已變得太酸或太暖的洋流中消亡時,鸚鵡螺將卵藏在深岩盤上,讓幼鸚鵡螺在殼裡誕生,盡可能地躲避酸化的海水,一如今日。

就跟「大死亡」時期的嚴酷地質一樣,科學家可以在所謂的「白堊紀-古近紀界線」(K-Pg boundary)這個地層裡,看到白堊紀末期的大滅絕;這個岩層帶在世界各地都可看到。滅絕的原因長久以來都有爭議,因為科學家無法分辨在時間上非常接近的兩個源頭:一是印度德干暗色岩(Deccan Traps)的火山爆發,它讓有史以來最大的熔岩流漫流到次大陸全境;二是巨大希克蘇魯伯(Chicxulub)小行星撞擊猶加敦半島,所引爆的橫掃大洋的海嘯,當時飛濺到空中的火山灰多到足以遮蔽太陽。白堊紀-古近紀界線裡包含的銥,也可在小行星中發現—這大大支撐了小行星理論。然而,部分拜貝殼之賜,科學家日漸看出,白堊紀末期的大滅絕成因更為複雜,氣候變遷只是其中一個幫凶,一如其他的大滅絕事件。

地球化學家安德莉亞.達頓(Andrea Dutton),是第一個向我展示羽毛狀灰色生長輪的科學家,那些生長輪貫穿一枚蛤殼化石的橫剖面。和樹木的年輪很像,這些纖細紋路標示了一隻軟體動物的成長、時間以及畢生的生活環境。達頓和福爾邁伊一樣,都是麥克阿瑟天才獎的驚喜,她在遠古的珊瑚與化石貝殼中讀出氣候的歷史──軟體動物從周遭海域汲取建材,而貝殼就像一本日誌,記錄了這些海洋的化學成分與環境條件。

在恐龍時代走向尾聲那段時期,從南極蒐集到的白堊紀雙殼類化石,為達頓及其同僚提供一個罕見的、長達數百年的生命與滅絕紀錄。不起眼的蛤蜊與鳥尾蛤,有一半在小行星撞擊之前就已滅絕,另一半在它之後。測量牠們殼中的氧同位素顯示,在漫長的滅絕過程中,有兩個陡升的高峰:第一個對應到德干暗色岩的爆發初期,第二個尖峰與數百年後小行星的撞擊相對應。貝殼講述了一個左右出拳、連環猛擊的故事。它們暗示,火山爆發與小行星撞擊;連同隨之而來的地球暖化,對於消滅恐龍與其他生命都有其「貢獻」。「打個比方,」達頓說,「弱化的生態系更容易受到隨之而來的環境壓力影響。」

她說,這是我們這個時代的借鑑──飽受沿海開發汙染與沉積壓力的珊瑚礁,越來越無法因應暖化之類的環境負擔;缺乏水流的養蛤埕與牡蠣礁更容易受到海洋酸化與氣候變遷所導致的其他傷害。如同我們將看到的,腔室鸚鵡螺即便熬過了恐龍滅絕,在長達五億年的軟體動物演化史上熬過了每一次的終極大災難,還是有可能會被人類對珠寶、裝飾與小玩意兒的熱愛給壓垮。(本文轉載自《海之聲:貝殼與海洋的億萬年命運》)

作者:辛西亞‧巴內特

原文作者:Cynthia Barnett

譯者:吳莉君

出版:臉譜

出版日期:2022/11/03

作者簡介

辛西亞‧巴內特(Cynthia Barnett),資深環境記者,曾報導美國蘇旺尼河和新加坡等地的水資源相關議題。著有《幻象》(Mirage)、《藍色革命》(Blue Revolution)、《雨》(Rain)等書,後者入圍國家書獎(National Book Award),並進入威爾遜文學科學寫作獎(PEN/E. O. Wilson Award for Literary Science Writing)決選名單。她與家人住在佛羅里達州蓋恩斯維爾(Gainesville),她同時也是佛羅里達大學的駐校環境記者。

相關著作:《海之聲:貝殼與海洋的億萬年命運》《雨:文明、藝術、科學,人與自然交織的億萬年紀事》。