園中的物體必須影響得了靈魂狀態。這個情感策略牽涉到視覺、聽覺還有嗅覺。花園要感人心脾,讓人見景生情,建築師尤其要懂得配置樹木。他在種樹的時候,必須要預先考慮到樹木對感官與靈魂造成的效果,這就是為什麼我們可以說「種樹是為了讓人生情」。

希斯亞德受蟬聲迷惑,於西元前七世紀在《工作與時間》裡寫下:「我可以[……]躺在樹蔭下,臉朝向西菲洛的強勁氣息,對我的饗宴心滿意足。」柏拉圖在《費德爾》序言中提到與蘇格拉底及其弟子某次在雅典城外的伊利索斯河邊散步。「噢,赫拉啊,」老師驚喊:「看這景色如畫之處,我們理當停下腳步。這棵懸鈴木這樣巍然,遮蔽了如此廣大的空間。還有這棵宏偉的牡荊,濃蔭蔽天!繁花怒放,此地的香氣不可能再更濃郁了!還有在懸鈴木下流動的泉水,魅力無與倫比。」蘇格拉底也誇讚新鮮的空氣、蟬鳴。「但最為精緻美妙的,」在他眼中,「就是這片天然的柔軟草皮,還有讓人舒展四肢平躺著的斜坡,可以讓人的頭舒適至極。」

接下來的亞歷山大體詩人頌揚樹木搭配流水而變得動心娛目的場所,像是皮尼奧斯河(Pineios)流過的坦佩谷。羅馬共和國末年的作家再三提及這些樂趣,甚至到了羅馬帝國之初依然如此,濃蔭的魔力臻至頂點,不斷有人誇讚在樹下休憩之好,優勝佳地的構想也越趨清晰,這會影響人的想像及行為整整兩千年之久。

對此,我們必須充分理解優勝佳地不只是客觀的水、植物和噴水池的集合,也是體驗一個地點的精神表現,一種個人想與感性之域產生關係的遐想。從狄奧克里塔斯起,詩人提及的都不是地球某確切地點實際存在的事物。博納富瓦說詩人提到一座山谷、濃蔭樹林、花朵、鳥囀、溪流或泉水的時候,都是簡化的表現,旨在淡化粗糙的現實、世界的混亂。這裡的樹木和泉水只存在於語言之中。這些窠臼文章的作者都未曾涉足過筆下描繪的地方。於是物體不再只是物品,而是一種存在。

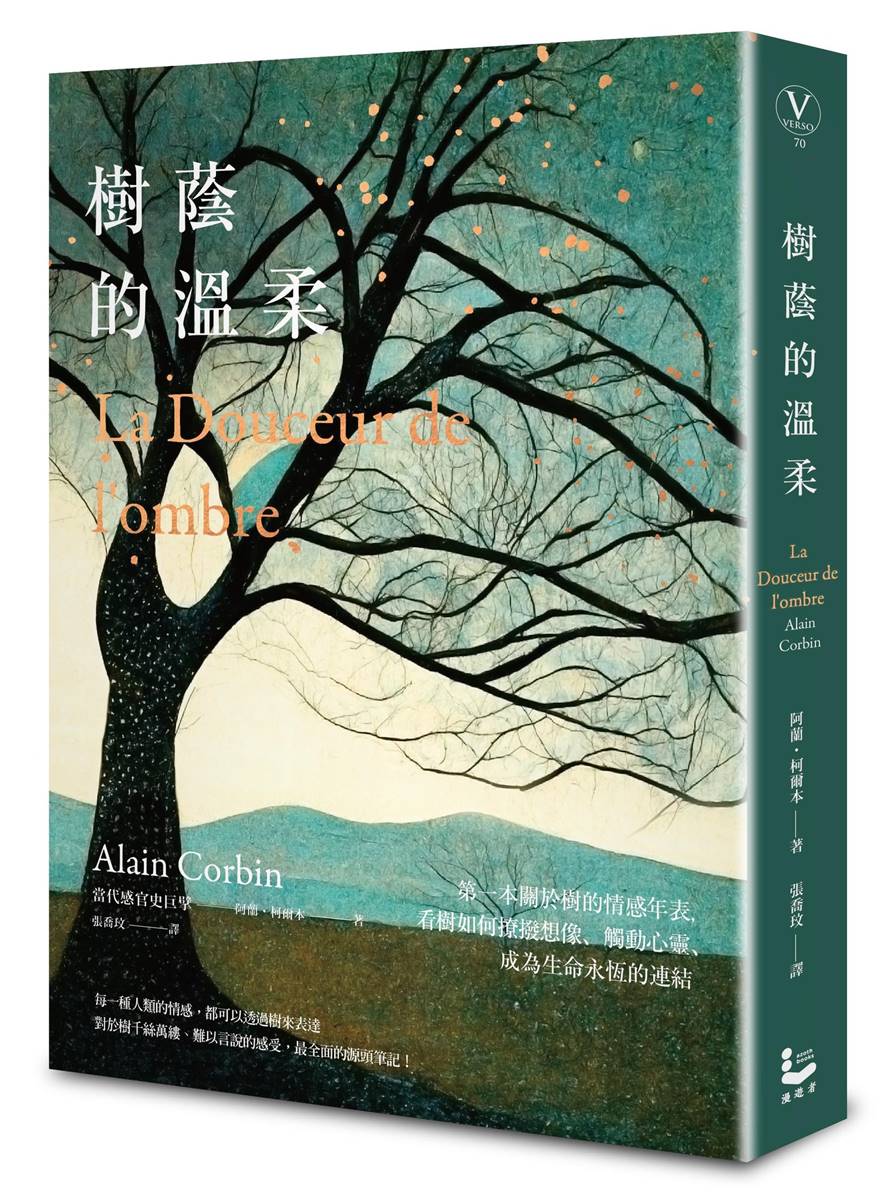

樹蔭的溫柔:樹木帶來的歡愉

在這種想像中,樹木投下的陰影有保護作用,是供人休息,讓人或坐或躺。站在樹下暗指不加入優勝佳地,置身局外。這個地點是靜止的幸福空間,與《埃涅阿斯記》那種大氣磅礡的空間相反。從描述看來,優勝佳地比較適宜沉思,而非活動。

在賀拉斯的年代,在樹下憩坐、喝水、睡覺、接待朋友,是人人稱揚的樂趣。這些單純的愉悅與不久前讓阿爾克諾厄斯的花園,接著是波斯的樂土成為奇景的理由判然不同。據賀拉斯所說,可親的樹蔭和它帶來的隱蔽快感,請人要曉得自制,停下腳步休息。察覺到奧林匹亞是個濃蔭匝地之處,夾雜了水及樹葉帶來的感官歡愉。他的作品中必有對樹蔭的頌詞;一棵敬拜黛安娜的巨松俯視他的別墅。對他而言,「平躺在綠色的草莓樹下」是一種歡愉。

這樣的態度正是古人的暇逸自得(otium),心閒的文人雅士熱愛大自然與樂於置身文化及文學陶冶的世界有關。在樹下休息、接待朋友及在樹蔭下喝酒,符合「簡單但深刻的幸福」「隱蔽的快感」,還有歡愉的「即刻性」。要讓人見樹蔭而欣喜,賀拉斯建議搭配不同的樹種,例如巨松與白楊,懸鈴木與冬青櫟。

在優勝佳地這種富有靈氣的地點,我們依稀感覺到神靈存在,像是黛安娜、巴克斯與潘。

維吉爾在《牧歌集》中強調這種通神的顫慄甚至就在人類與植物的關係中,讓景色撩人心動。在《牧歌集》的第一首詩中,出場人物都在樹下。狄迪若「在山毛櫸下閒適自在」,這棵樹是義大利樹;白鴿棲息在梅利波伊的榆樹上;瑟西斯「躺在綠色的樹蔭中」,吟唱樹木的美麗,梅那爾克提議莫普索斯「坐在榆樹間的草地上」。這些詩就像賀拉斯的詩一樣,當中的樹蔭都引發睡

意。

盧克萊修曾經長篇敘述原始人的簡單樂趣,被視為伊比鳩魯式幸福的頂峰:「所以說,在溪邊柔軟的青草上,在一棵大樹的陰影下,躺在同伴之間,這樣的身心舒暢絲毫不費心思錢財。」盧克萊修援引對話、遊戲、此地特色的打打鬧鬧的喜悅,並在後段描繪「朋友間的草地上的野餐」。老普林尼坦承喜愛躺在草地上,並大肆稱頌從東方引入的懸鈴木,因為它樹蔭豐美。花園裡的馬提亞 讚揚「懸鈴木將樹蔭灑在進餐的人身上」。

自尼祿統治期的末年起,人們漸漸喪失對大自然有所感觸和在樹下體驗到舒暢的能力。格里瑪強調,花園裡的建築物比植物還多;紀念建築大舉入侵。接下來,優勝佳地的影響並非順利無阻。在中世紀早期,田園詩被遺忘了,農民消失在文學裡。之後來到十二至十四世紀間,在樹下休憩、進食、睡覺重新成為小說中的老套,最常發生在森林裡或是在樹籬的遮蔽下,例如德.特魯瓦的《艾雷克》。只要優勝佳地繼續存在,就有源源而生的仙女;一個由泉水、樹木和青草或是(經由延伸)水池、池塘、草原、山谷定義的地點。它是一個天然的場所,異於果園或阿拉伯文學中的花園。

重新整頓後的優勝佳地以「現代阿卡迪亞」之姿強力回歸,讓鄉間成為充滿魔法的他域,似乎生自樹木及泉水中的寧芙也回來了。感官的欲望與對美景的渴望在此處兩兩相融。我已經提過桑納札羅的《阿卡迪亞》和《愛斯翠雅》還有屬於牧歌文學的作品,也指出它們的影響。

然而史詩也對這種地點的靈氣復甦有很大的功勞,例如阿里奧斯托的《瘋狂奧蘭多》中阿奇娜(Alcina)的島上風光可茲證明。當何諾登上河岸,樹木「用陽傘般豐厚的枝葉」造出抵抗炎炎夏日的壁壘;他們享受噴水池的清涼。類似的樹木角色也出現在塔索筆下的阿米達花園裡。最後,龍沙「躺在綠色的樹蔭下」歌頌加斯蒂內森林。

到了十七世紀,優勝佳地絲毫沒有消失的跡象;十七世紀的前十年起,馬萊布在作品裡明確地參考了優勝美地,例如在獻給他的美人、名為〈新生青草〉(Les herbes nouvelles)的詩歌裡。

赤日如火,但是幽暗的樹葉

遠離塵囂,賜給我們些許陰翳,

我們身處紫羅蘭中

無視琥珀香與香爐。

鄰近我們的枝頭上,

金雀花、冬青和棘刺,

夜鶯清越的歌聲

岩石都生出耳朵聆賞……

然而我們不能不說塞萬提斯對田園詩、牧歌和詩歌中的樹木的嘲諷。例如唐吉訶德和馬廝桑丘帶豬去體驗那場著名的冒險之前,他對著桑丘高談闊論,嘲弄阿卡迪亞式的歡愉。唐吉訶德提議桑丘模仿優雅的牧羊人及「想重建新的阿卡迪亞」的迷人牧羊女。他對桑丘說:「我會買幾頭山羊,這棵岩生櫟會慷慨贈予我們美味的果實—也就是橡實,那棵冬青櫟的樹幹供我們休息,卸除疲憊;柳樹提供樹蔭……阿波羅會啟發我們作詩的靈感。」

知足的歡樂

不過樹木帶來的歡愉在十七世紀中,比較受到《農事詩》的啟發,而不是《牧歌集》。種植、觀察、嫁接、「教育」一棵樹,讓它象徵主人的身分階級、審美觀和家業興旺,讓果園主人稱心滿意。這裡的果樹引發的情趣是參考了維吉爾筆下的塔蘭托(Taranto)園丁。

拉封丹寓言裡的樹木何其多,最常作為能夠引發安詳、幸福、心平氣定的天然裝飾。栽種它們的審慎園丁在沉思宇宙秩序中找到幸福;塔蘭托老人在自家花園中欣然自樂,就是一個特別清楚的證明。種植、教育樹木,像是他對這座果園無微不至的照顧就是一種虔心相信世界有其神祕秩序的行為,屬於伊比鳩魯式的知足知止。樹蔭帶來的舒適即是知足的歡樂之一。

在同一時代,在行文中提起蔭庇之處成為都諾瓦夫人童話裡的中心主題。這裡,這個阿卡迪亞神話是結合民間故事與文學的複雜手法。在每篇童話的主要裝飾當中,有蔭涼的草原、平靜的河流、散發香氣的獸群、枝葉小屋。這種抒情背景的描繪結合了民間故事的靈感。在名為〈機靈的灰姑娘〉(Finette Cendron)的童話中,女主角種下一顆橡實,然後留意它的成長,「淨想著

它會變成橡樹中最美的那一棵。」

尋找跟大自然的「原始關係」

到了十八世紀,一切都變了調。樹木撩起的歡愉範圍擴大了。當然,古代的優勝佳地帶來的歡愉繼續受人褒讚。十八世紀的旅人喜愛植物的陰影和清涼。韓德爾稱揚懸鈴木的樹蔭可親;海頓在〈創世紀彌撒曲〉中提到腰彎如弓的樹林和樹木「綠色的蔭涼」;作家堅持不懈,言說樹林的吸引力。一七九八年依然如此,巴托洛繆修道院院長致力畫出年輕的阿納卡西斯遊記中的坦佩谷還有皮尼奧斯河。但這些都不是最重要的。重點在於情感策略的細緻,在於優勝佳地在英式園林接著是浪漫主義花園中有了新的整頓。樹木在裡面扮演首要的角色。這些地方重新參閱像是文藝復興時期的田園詩、牧歌這類古籍,以期發現新的樂趣。

四項決定性因素促成優勝佳地的重新整頓:首先是人們開始關心呼吸的空氣、通風的好處,想要逃離烏煙瘴氣的城市,遠遠避開大郊區的「濃霧厚塵」。樹木是天然的大型通風設備,扮演著重要的角色;(2) 個人行為適應本能的需求在數十年來有漸增的趨勢,迫使個人順性而為。從此以後,這似乎是真正的保健法。十八世紀末寫給提梭醫生的信如雪片飛來,爭相說明這種需求在增長。這樣看來,有樹木的空間是得天獨厚的;(3) 洛克與康狄亞克的影響顯得更具決定性;換句話說就是感覺主義的躍升,感覺主義視感官訊息的接收與發射為必要;(4) 感性靈魂的激情、行為中的某些道德表現加重、幸福的新象徵、友情的影響,接著是「因愛同居」的產生,都對樹蔭、涼爽、植物裝飾和在樹下散步的喜愛,塗上全新的色彩。

對威廉.肯特的傑作肯辛頓花園的讚揚,成為中心主題。對本書而言,重點是在這座花園裡,人們放任樹木自由成長。華特雷寫道:「從此以後,這些樹木可以無拘無束,伸展自己的樹枝。」這個人類傳輸給樹木的道德價值開始蓬勃發展。

要充分理解這座啟蒙時代的花園(或是更確切地說,這座到了十八世紀末傾向被人稱為浪漫主義的花園),就要跟隨建築師的腳步。按肯特之言,人們來這裡是為了「擺脫工作」;暇逸自得的古風,在喬治時代的英國蔓延得特別厲害。花園愛好者尋找能讓他避免激情、濫情及破壞性的焦躁之處。這座花園是為了防止愛好者萌生虛榮、野心、嫉妒、罪惡感而設計。他可以在那裡享受鄉間的寧靜(確實是有點虛假),仿效在田野中休息。花園還參考伊比鳩魯式的傳統,供應靜謐的歡愉;來這裡的人是要尋找跟大自然的「原始關係」。這裡的幸福與友情息息相關,花園邀人來接受它的款待,它頌揚交纏樹木與枝葉棚架的悠然所暗示的賓至如歸的溫情。來到這個地方,欲望就如同各種消遣,都顯得有所節制。

種樹是為了讓人生情

在當時蔚為主流的感覺主義影響下,比起不久前,人們更加挑三揀四,對感受的細緻度也加倍講究。自此待在花園裡的人都渴望置身詩境之中。在尚-馬利.莫黑爾的《花園理論》(Théorie des jardins)中被形容為「感情豐富」的大自然裡,酣暢的快感需要一個藉口。從此花園屬於一門靈魂科學。對設計花園的人來說,他要在外在物體、從中發射出的感覺訊息,以及被一個渴望感受的人完美接收、滿足所有感官之間,建立完美的關係。此外,花園中的物體必須影響得了靈魂狀態。這個情感策略牽涉到視覺、聽覺還有嗅覺。

花園要感人心脾,讓人見景生情,建築師尤其要懂得配置樹木。他在種樹的時候,必須要預先考慮到樹木對感官與靈魂造成的效果,這就是為什麼我們可以說「種樹是為了讓人生情」。

接下來,樹木的整治必須有利情感的追尋。利涅親王在文中提到自己在貝洛伊(Beloeil)的領地時就這樣強調:「簡單利用一些樹蔭,我們就可以結合出心平氣定、酣暢的快感、懶散、賣弄風情、不以為意或嫉妒的樹叢來。」因此貝洛伊裡有憂鬱的樹木,有為「悲傷的遐想者」設置的幽暗散步場所。法國的英式園林必須避免盧梭及霍爾巴赫 所撻伐的過度、誇張甚至荒謬。

無數理論家(像是赫西菲爾德、莫黑爾、胡歇、吉拉丹等)都探討過「情感工廠」內的樹木,像是指出如何讓山上的白樺與紅杉或黑杉結婚,引進異國樹木的新顏色,還有種樹人都應該先預想,未來樹幹及色彩繽紛的樹皮的變化會是什麼樣子。花園的設計師必須懂得如何結合或置換草木的青翠還有那些帶紅、轉銀的樹葉,同時考慮到每個樹種不只有自己獨特的顏色,還會「依次轉換成不同的色調;從嫩綠色和淡黃色直到最深的褐色,體現它最鮮亮和最深暗

的模樣」。參觀花園的人就像那些描述花園的人,必須非常明白在這段逗留期間,「那些樹木有名有姓,不只是樹木而已。」因此他必須不斷尋找單一細節。

花園建築師運用植物的交纏讓樹蔭濃厚,或是利用葉隙的安排讓樹蔭薄透。我們欣賞肯辛頓花園裡肯特玩弄「斑駁光線」和「拉長樹蔭」的方式。建築師也必須考慮到樹木多少是有氣味的,有些比較容易親近,有些則比較「有利鳥類福祉」。從此以後,我們應當避免舊公園的模式;在那些公園裡散步經常枯燥無趣。驅逐無聊,還有因為制式、重複、直條條的樹木而產生的厭倦感是必要條件。設計師反而要努力繪製一座現代化花園,陳列豐富的各色情感。他會像畫家那樣,透過綠意的變化,營造和諧的氣氛及一連串情感。

事實上,要讓人們感受到閎壯、衝勁、華美與挺直、高貴、酣暢的快感、肅穆或哀傷、可怕與安詳(例如楊樹)、喜悅(如懸鈴木)的感受,植物都扮演決定性的角色。建築師曉得如何玩弄寂靜與樹葉的籟籟聲響,懂得在有需要的時候混合野樹與家樹,也必須把樹種得像是無心之舉,維持整體但不對稱,容我再說一次,因為他需要讓樹木自由發展形狀。有需要的話,他也必須尊重並保護歷史遺產的樹木可敬的幽暗。

這些範本文章的作者的腦中,都有盧梭的《新埃洛綺絲》(La Nouvelle Héloïse)為茱莉的花園而寫的那幾頁;而且打從一開始他們就都記得阿奇娜島上的樹木、阿米達花園中的樹木、桑納札洛的阿卡迪亞樹木,還有(至少在法國)杜爾菲《愛斯翠雅》的樹木。此外也不要忘記,花園裡令人聯想起荒漠、幽居、隱居(ermitage)、愛麗舍、村落(hameau)、葉子小屋(folie)—換句話說就是「多蔭之處」—的常用詞彙,見證了大量的文化參考。花園樹木的配置除了影響情感,也影響著一系列感受。樹木會根據狀況的不同,令人聯想到力量、充裕、豐饒、美麗……(摘錄自《樹蔭的溫柔:第一本關於樹的情感年表,看樹如何撩撥想像、觸動心靈、成為生命永恆的連結》)。

作者簡介

阿蘭.柯爾本(Alain Corbin),1936年生於法國奧恩省,是法國19世紀歷史的專家,曾任教法國杜爾大學、巴黎第一大學等,也獲選為法國大學科學院(Institut universitaire de France)院士。

極少歷史學家能像他那樣享譽國際,因為他總能從新穎獨到的角度研究感官體驗的歷史,被認為是專精於研究人類感覺(情緒、情感)的歷史學家,極力發掘過去的感官世界,被譽為「最多外國人閱讀的法國歷史學家」。

他大部分的作品著重於分析性、愛、恨與身體對歷史研究所帶來的影響,而研究焦點則放在人們對感覺的使用,以及法國社會和社會想像中所呈現的文化形式。此外,亦曾為文探討「表象史」(history of representation)在歷史書寫中的理論基礎。

著有多本感官歷史的專書:《樹蔭的溫柔》《歡場女孩》《惡臭與芬芳》等。