貼著桶型烤爐製成的甜酥餅,外表金黃酥香附著芝麻,鼓鼓的肚裡含著空氣、糖餡或豆沙餡,一口咬下在齒間崩脆,香氣與甜蜜隨著每一次咀嚼追蹤口感的細節,像出神的樂迷專注聆聽即興樂段的每一顆音符與鼓點,讓人一瞬感嘆原來製就一場愉悅的元素是如此古樸,簡單也不簡單。

舌尖是感受甜味的部位。相比於成人多少鈍化的受器,小孩子的舌頭保持著原初的敏感,更容易對甜做出回應,難怪兒童特別喜歡甜食。我三歲的女兒吃起甜甜的水果永無止境,小小的身體頂著一個大肚子了還不見休止。

甜是天真,是美好,無論是食物中的甜,或情感中的甜,皆令人嚮往,難以戒斷。吃甜觸發大腦開關,刺激多巴胺,受體帶來短暫的愉悅,是以,人們吃甜,便尋得了慰藉。

口感先決

我嗜甜,鹹食正餐之後必須要有甜,覺得這樣的結尾才收得完美;我嗜甜,但也並非來者不拒,而有其特定偏好。相機的模式轉盤,有所謂「光圈先決」或「快門先決」,由拍攝者決定不同拍攝環境下,要以哪一個參數為優先條件。我的甜點喜好,乃「口感先決」。這是我自我觀察後所歸納出來的結果:凡「外酥內甜」、「外酥內柔」或「外酥內Q」者,皆特別合我口味。也就是說,那些外表酥酥脆脆,而裡面甜甜軟軟或QQ的好東西,我都愛吃。

早晨到傳統早餐店叫一粒包子、一疊蛋餅或蘿蔔糕、一碗熱豆漿,眼睛瞄到玻璃櫃裡尚有白糖酥餅,趕緊追加一個。酥脆的麵殼裡包著融化的白糖和融化不全的顆粒,酥脆軟韌的口感相混帶甜,搭配著把剩下的豆漿喝完,豈不是很好的收尾?

甜酥餅,有人又稱糖鼓酥餅,如今是市鎮街頭的老零食,比起雞蛋糕更令我得而歡欣舞蹈。貼著桶型烤爐製成的甜酥餅,外表金黃酥香附著芝麻,鼓鼓的肚裡含著空氣、糖餡或豆沙餡,一口咬下在齒間崩脆,香氣與甜蜜隨著每一次咀嚼追蹤口感的細節,像出神的樂迷專注聆聽即興樂段的每一顆音符與鼓點,讓人一瞬感嘆原來製就一場愉悅的元素是如此古樸,簡單也不簡單。南機場推車燒餅、老左營金華酥餅、第五市場上海點心蟹殼黃……,聽聞哪裡有好口碑的貼爐烤餅,我總是帶著見網友的心情前去。

能雅如花,能甜如蜜

太陽餅也是可以日常相佐的甜酥餅之一,由豬油製就的油皮、油酥,經擀壓、摺疊、包裹麥芽內餡為雛形,入大烤箱高溫烘焙,外層轉為金黃,酥皮層層舒鬆,糖餡熱融又凝定,一場火熱又寧靜的質變後,成為送禮自用兩相宜的甜點,是茶與咖啡的良伴。內裡包裹的麥芽甜度各家斟酌,能雅如花,能甜如蜜。後來有的店家推出咖啡、抹茶口味,於我而言皆屬多餘,沒有勝過原味的甜美。

母親在嘉義長大,曾說過小時候看到太陽餅最驚喜了。住在台中的親戚朋友若回嘉義探訪,總會帶上一盒太陽餅做為伴手禮,令母親一家人不在台中居,先知台中味。

太陽餅曾是國家元首餽贈外使的禮品,是市民彼此贈予的擔路,也曾躍上公路局的「金馬號」公車、鐵路火車,聽到太陽餅叫賣聲就知道台中到了。如今新店同老鋪比藝,百家爭鳴,太陽餅仍是台中最具代表性、人氣最旺的餅。

鹹的是老公,甜的是老婆

與太陽餅相仿的公婆餅,則藏了一段我幼年學藝不成,餅倒吃了不少的軟爛記憶。我國小開始學小提琴,父母用心良苦,我卻學得不情不願。老師家住英才公園旁,就在老餅鋪「卡但屋」的樓上。「公婆餅」為店裡的代表作,以太陽餅為藍本,改以鳳片粉做的QQ的內餡。鳳片粉,又叫糕仔粉,其實就是糯米粉。不過最初鳳片粉和糕仔粉是有分的,糕仔粉專門用來製作糕仔,濕度較低;鳳片粉專門用來製作祭祀王爺用的鳳片糕,濕度較高。

除了改用鳳片粉做餡,「公婆餅」又分為蒜味和甜味兩種口味。一鹹一甜,兩相搭配,遂取名「公婆餅」,鹹的是老公,甜的是老婆。現在給我選,我當然選老婆。

話說兒時學琴痛苦極了,我拉弓起來像殺豬,不但不愛上課,回家了也不願練習。去了老師家,為了逃避拉琴矇混時間,一逕作怪,還曾經當著老師的面邊拉邊打瞌睡。後來老師安排了中場休息時間,把我帶到他家的飯桌上,拆一片甜的「公婆餅」放在盤子裡遞到我面前,他自己則是端著一杯咖啡安安靜靜地坐在一旁看我吃。他一定知道我根本不想上課,反正媽媽不在,拉琴的事就暫且擱一邊,先吃塊甜餅吧。搞不好得了甜頭,會變得比較安分。一塊甜酥餅,能給予他人溫柔,還能拯救自己的耳朵。

連皮帶餡的口感與滋味之平衡

早年也常回到家,發現桌上擺了一盒奶油酥餅,我興奮地等著正餐隨便吃完,要趕緊去取一大盤,切餅盛裝來食。這款來自父親故鄉大甲的奶油酥餅,因服務民眾的信仰之考量,以非動物性的奶油取代傳統製餅用的豬油。相較於太陽餅,奶油酥餅做為喜餅之一種,體型碩大厚實,必須用刀子分切等分而食。兒童時只顧吃甜,會把外層酥皮全部剝除,只吃那片軟軟的甜餡,留下滿滿整盤酥皮碎屑,「嘩」一聲倒進垃圾桶裡。長大後自然懂了連皮帶餡的口感與滋味之平衡,餐畢或午後,佐茶或佐咖啡,我都可以一個人獨自吃完一整張奶油酥餅。

鹹中帶甜是人生在世的實相

酥餅,有的做甜,有的做鹹。但我私心認為鹹甜合壁的酥餅,表現總是比純粹鹹的餅點來得更好。鹹甜的滋味更雋永,鹹香中透露著甜,更接近人生在世的實相。因此我非常享受老餅鋪裡的傳統大餅:覆滿芝麻的表層,或由木製雕刻的餅模壓出雙喜、龍鳳、福祿壽三星等吉祥圖騰,橘黃的餅皮內,包裹豆沙滷肉、綠豆肉鬆、芝麻蛋黃、紅豆麻糬蛋黃等等……。漢餅中鹹甜雙拼的配搭,從早期單以豆沙為餡,到加入滷肉,後又加入蛋黃,顯示了社會逐漸富裕的進程在餡料上的反映,其食材與味覺組合,傳遞出農業社會的面貌,以及如何透過製餅,將食材轉化為非日常型態的工藝思維。

漢餅業自清代即萌發,糕餅是上層社會的名門士紳與官府間、親友間,或佃農與地主間不可或缺的重要餽贈之禮。文人雅士們甚至會在自家的宅院舉辦糕餅相關活動。一般百姓務農為生,只有節令慶典、祭祀、婚喪、祝壽等重大的日子才會出現此般奢侈品。

台灣製餅在日治時期融合製菓技術,又在戰後的美援時代接觸西式配方,不斷朝精緻化與多元化的表現發展。隨著現代社會中傳統儀式的式微,漢餅文化裡的功能性大幅隱沒,傳統的餅,重新以風味和日常茗點的型態與當代生活重建關係。

每每周遭出現有人贈禮之傳統大餅,我總是趕緊湊過去,看看是淡水新建成、大稻埕李亭香、鹿港玉珍齋,還是高雄舊鎮南?若是不認識的品牌,則好奇裡面包什麼餡,可以切來吃了嗎?妻對餅點毫無興趣,尤其認為這種傳統大餅是老人才吃。她只有看到草莓鮮奶油蛋糕、生乳卷或泡芙才會眼睛發亮。

乳製品是戰後才普及起來的,老一輩的甜食味譜裡,確實無奶。但我與妻已經是八○年代末出生的人了,奇怪我竟對這些豬油、花生、芝麻、豆沙、蛋黃製就的老派甜食津津樂道。那些什麼蛋糕什麼卷,我總吃一兩口湊合,我的口感先決與鹹甜哲學,則讓大餅的魅力於我是無庸置疑,先切兩塊來嘗。

糕餅做為贈禮,是當之無愧。收禮,最怕的就是不合己用。不合己用包括生活上沒有需求,用不到;也包括贈者的美學與自己不同,送的東西太醜,不想用。而糕餅這種吃的工藝,是極佳的伴手禮。尺度適中,能保存,承載台灣的飲食特色,在喝茶或喝咖啡的家庭中都易於分享,大夥吃一吃也就完了,大不了轉送給別人吃,基本上免去了大部分非食品類禮物發生不合用的窘境。我旁觀父親出國交流的文化外交,一是透過他的音樂演奏,二是他的現場揮毫,三就是提幾盒鳳梨酥、太陽餅。

太陽餅、奶油酥餅或台灣各地知名老鋪自家的傳統大餅,保有一種地方感,想吃,得到當地去買,或託人帶回來。即便像鳳梨酥、蛋黃酥已經弄得各處都是,也不乏製得美味的,但有時想念的還是自己吃慣的那間老鋪子,以及那份專程往赴而得的禮物感。

善良甜與智慧甜

日本和菓子極甜,一來古時糖之稀有,許久才能吃上一口,是以小小一塊菓子,志要納進一生無憾的感動之甜;二來,品茗佐甜食,向來是文人雅士的雅興,配著茶,自然不覺甜不可耐。

有不少人對於甜點「不會太甜」表示讚許,且當做是每個人口味不同。但我懷疑很多時候恐怕問題不是出在「甜度」,而是出在「不夠好吃」。

飲食文化上,研究客家文化的朋友告訴我,甜味在客家飲食中相對少見,只有慶典時才會象徵性地出現,這也對應了客家人不輕易享樂的人生觀。

甜點是生活的點綴,不宜過度。在飲食中戒糖確實對健康有益─我生命中重要的女人們皆不只一次提醒我要減糖。不過,在文化產品上要戒斷「甜味」不但相對困難,而且毫無必要。每次心情愉悅,想聽些甜甜的音樂,心中總是響起Louis Armstrong演奏的〈La Vie en Rose〉;單身時,被委身工作的自己搞得日子昏天暗地,每晚回到住處的放鬆活動,就是打開《六人行》(Friends)或《宅男行不行》(The Big Bang Theory)這類甜甜的美國情境喜劇來看個一兩集。這兩部美劇我看得滾瓜爛熟,就像劇中人物對彼此無比熟悉,而總能相互支持的友誼那般,他們的愛與歡笑提供了我那段孤獨宵夜時分所需要的甜分。

人生歷練確實令人趨向務實、理性,心腸不知不覺也逐漸硬化,甚至忘了要友善地對待別人。如果甜味是天真,是美善,那麼甜味既是人生的起點,也是理想中應該抵達的終點。有智慧、充滿光輝的人,總是待人和善,外在有其強韌,內裡則保有空間與彈性,以及一副熱心的感性心腸。

啊,就像剛出爐的甜酥餅。(摘錄自《喫心地》,小標為本刊編輯所加)

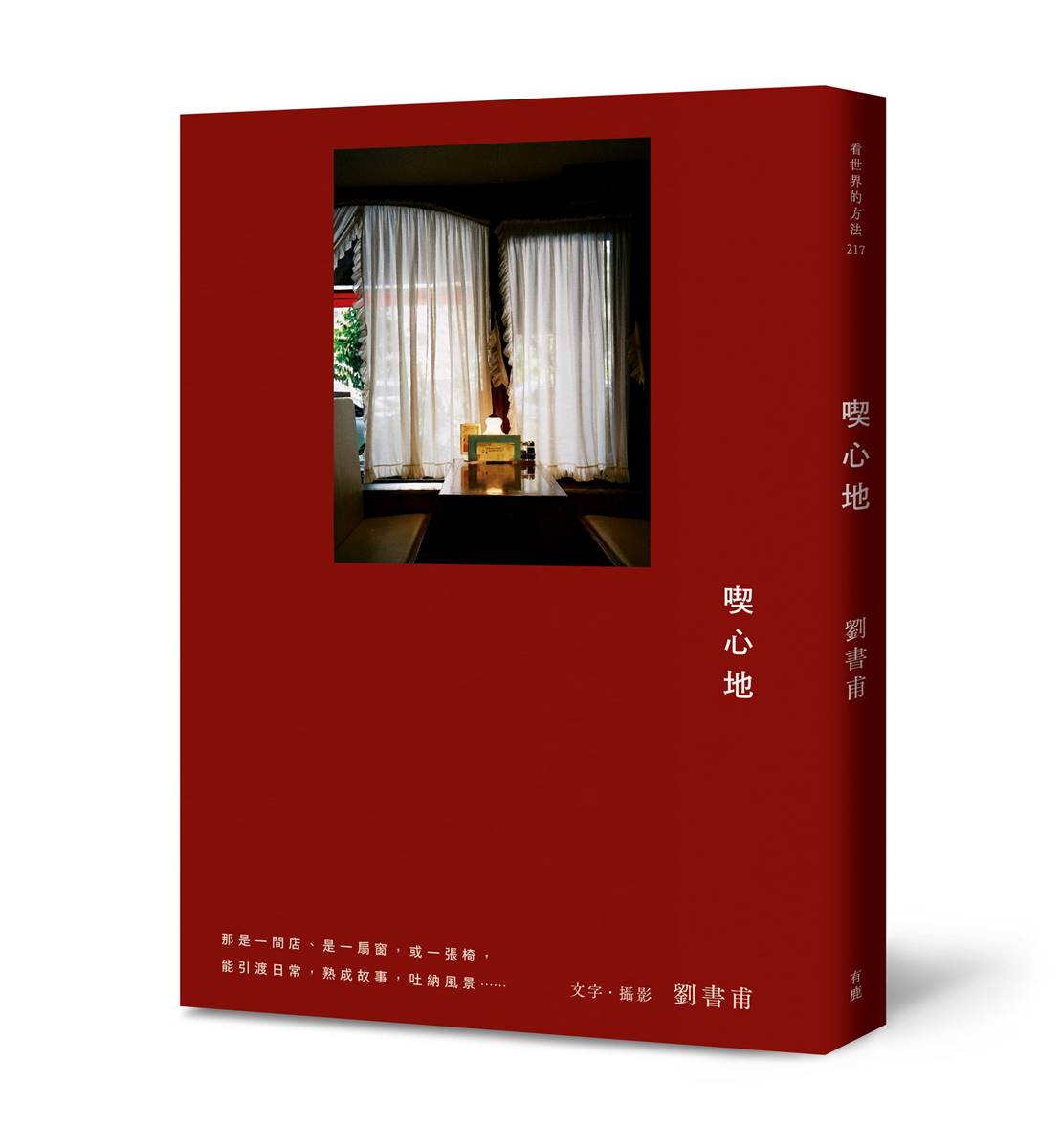

書名:喫心地

作者:劉書甫

出版:有鹿文化

出版日期:2023年1月13日

作者簡介:

劉書甫,1986年生,國立臺灣大學哲學系學士與臺灣文學研究所碩士,古典樂與爵士樂迷,阿卡西紀錄高階解讀執行師。曾從事地方文化園區與複合式餐飲空間經營,執筆《TLife 高鐵月刊》、《旅讀》等各類刊物專欄與編輯工作,作品散見報章雜誌。

歷經台灣北、中、南三大城市洗禮,現為定居台中的地方爸爸,跨界製造業與文字手工業,在多重角色間保持平衡。以老派的雅興為樂,樂於發現日常裡歡愉、自在而有情的時刻。合著有《細味臺中》文集。