我小心翼翼地從手掌皺起的紋路裡拿出每一顆小小的種子,用指尖輕輕壓入微濕的堆肥底下,在規律、徐緩地重複動作時,我看見自己跳著與祖先相同的祥和舞蹈。將充滿希望的種子放入熱情友好的土壤中是個微小的手勢,是溫柔的奉獻,支撐著人類度過最漫長的歲月。

你問我……我為什麼不在田地裡工作,我會告訴你:我父親曾以奴隸的身分在田地裡工作、遭到鞭打,你認為我會願意在我一想到就痛苦的地方工作嗎?

派翠克‧比頓牧師

《克里奧爾人與苦力;或,在模里西斯的五年歲月》,一八五九年

模里西斯是最後一個廢除奴隸制的英國殖民地,在奴隸制終於廢除後,以前受奴役的人被迫進入一段學徒期,讓他們的前主人能夠在他們「學習如何自由」時,繼續利用他們的勞動力。一旦學徒期期滿可以離開後,許多在甘蔗田做苦工的人都離開了種植園,他們尋求的是自己的土地,終於可以過自己想要的生活。那些有能力辦到的人取得了土地,其他人與地主達成協議,用他們種植的部分農產品當作租金來交換土地,其餘的人則擅自占用一小塊崎嶇不平的土地,在上面播種當成是自己的地。

對他們來說,土地就是自由。

Petit morcellement,將土地分割成小塊。他們會耐心地將一塊未開墾過的邊緣土地變成肥沃富饒的地,種植樹薯、番薯、綠葉蔬菜、玉蜀黍之類的蔬菜,飼養牲畜和家禽,他們生產足夠自己和家人食用的作物,並希望有一些剩餘的可以拿到市場上賣。那些離海岸夠近的人也會利用長輩傳授給他們的技能技巧捕魚,這些技術一代傳一代,令人想起往昔的生活與故鄉。這些前學徒,也就是曾經受過奴役的人,非常執著於追求屬於自己的土地。擁有土地表示有能力擁有自己的勞動力,依照自己的步調工作,決定自己的生計,為自己的生活做主。對他們來說,土地就是自由。

儘管從印度引進了數以千計的契約奴工來取代過去受奴役的人,但勞力短缺的問題仍然浮現,為了因應這個問題,英國殖民政府企圖設立工業與農業機構,並且在小學引進園藝和庭園種植的教學。但是此舉遭到如今獲得自由的人的厭惡和懷疑,他們終於可以按照自己的主張謀生,能夠送孩子去上學。他們將政府的舉動解釋為試圖逼迫他們和他們的孩子回去種植園,進一步鞏固白人作為「主人」的支配地位,同時剝奪工人努力爭取提高社經地位的機會,而他們目睹島上的資產階級獲得了這樣的機會。假如這些小學學齡兒童的家長聽說老師在校內教班上同學如何耕作,他們就會把孩子留在家裡,倘若這麼做的人數夠多,學校就會關閉。

這是個臭名昭彰的事實,可以用顯而易見的方式來解釋,在這塊殖民地上前學徒階級的人心目中,對於任何一種與他們從前的生活方式相關的工作都抱著強烈的偏見,只要有一丁點近似強迫的勞動就足以引發最明確的反感症狀。

因此每當有老師試圖教導孩子一些最單純、最容易、最不費力的園藝工作時,大多數父母都會提出強烈的抗議和反對。

一八四七年模里西斯教育委員會的第三次報告

模里西斯人看著某些人透過遵循英國殖民機構制定的準則獲得了一絲社會流動的機會,藉此得到權力和昌盛。因此在模里西斯就像世界上無數的其他國家一樣,他們的社會認為在田地裡勞動很卑賤,靠腦力工作則是最高的目標。

栽種食物比什麼都重要。

即使我確信自己知道答案,但我曾經問過我爸:「你對我放棄事業改去種植物有什麼看法?」

「呃,」他回答道:「當我們夢想著對自己孩子的期望時,並不是到外面的田地裡工作。」

這點我一直都很清楚。我父母做了選擇和犧牲,給予我哥哥和我他們所沒有的經歷和機會。他們想要為我們創造過著穩定美好生活的機會,並且為我們自己選擇那種生活的樣貌。他們覺得衡量我和他們身為父母成功的方法是,先獲得學位再從事一份專業、安穩、受人尊敬的職業。我在電視圈工作的時候,他們自豪地告訴朋友何時可以看到我們的姓氏出現在末尾的演職人員名單上滾過螢幕。現在我只是種菜,他們就沒那麼自豪了。「她為什麼放棄成功的事業?」他們互相詢問,不明白我為什麼要辭掉一份好工作,擔心我會後悔,擔憂我無法過像樣的生活。那一直是我爸爸最關切的事,他重視穩定勝於一切,除了在十八歲時放手一搏搬到英國外,他一直都是選擇風險最小的道路。

我想像他如果有幸獲得我擁有的這種機會,以他那樣的頭腦──能夠自學為房子重配電線、給新鍋爐裝上水管,修理海恩斯維修手冊適用的每一種車──如果可以的話,他應該會去上大學,成為某種工程師,或是受訓成為飛行員。但是與我不同的是,他會堅持做下去,就像他當護理人員一樣,每個月繳交養老金,盡其所能地儲蓄,以便有一天能夠幫助哥哥和我買間房子。他永遠不會想要放棄一份可靠的工作,即使他強烈懷疑辭職能夠帶給他真正的快樂。

「可是我從來沒有看過妳像帶我們去紐約的農場時那麼快樂。」我媽告訴我。那天我記得非常清楚,我在向他們宣揚我對那地方的熱愛,以及對於在那裡生長的蔬菜的著迷時,他們兩人卯足幹勁地除草收割,而我哥那一天都從那高處眺望河對岸的曼哈頓天際線。我想,他的發展更符合我父母的期望──有正當的工作、豐厚的薪水,還有即將誕生的孩子。

在這趟旅程的起點布魯克林農莊,我很快就體會到我們對於栽種食物的工作多麼不重視。夢想擁有深具意義、價值,或財富的未來的人很少會將栽種食物當成抱負。儘管種植食物是我們所做一切的基礎,卻遭到貶低詆毀,從我們的視野中消失。我們應當重視那些為我們栽種食物的人,但實則不然。我成年後第一次播種,看著播下的種子發芽生長,在一些由於我知識不足的情況下掙扎,然後在更符合它們需求的空間茁壯成長,我才察覺自己對植物的認識多麼的少;我意識到我人生努力的方向導致我越來越不了解自然不是外在的事物或背景,更不是無關緊要。我發現遠比自身大得多的強大體系,因鼓勵我們大家相信這工作會貶低身分而獲益,但是他們錯了,栽種食物比什麼都重要。

現在我以骯髒的雙手為傲。

當我設法了解自己是什麼人,是什麼造就了我,稱一個地方為家是什麼意思時,我很肯定我的追尋總是會引導我走向大地。儘管我細思正是這份工作侷限了我的祖先,讓他們終生受到剝削時,我感到極為痛苦,但是對我來說這工作代表了一切。這份工作不可或缺、至關重要,並且是祖先傳下來的。藉由這種開墾土地的行為能夠在種植養活人類的植物中找到尊嚴。

我小心翼翼地從手掌皺起的紋路裡拿出每一顆小小的種子,用指尖輕輕壓入微濕的堆肥底下,在規律、徐緩地重複動作時,我看見自己跳著與祖先相同的祥和舞蹈。將充滿希望的種子放入熱情友好的土壤中是個微小的手勢,是溫柔的奉獻,支撐著人類度過最漫長的歲月,而且將會不斷地重複直到我們不復存在為止。在邁向這份工作將其視為是屬於我的工作時,我知道我正唱著和祖先同樣的歌曲,他們邊唱邊獻身給大地為自己的家庭、社區、親人,和土地服務,並且為以同樣的慷慨與忠誠滿足他們的自然界效勞。

無論之前的季節有多少挑戰,只要天氣一顯示春季到來的可能性,我就會立刻再拿出我的種子箱。每一顆種子都是累積了數個世代的授粉、繁殖、挑選、適應後的產物。無論我身在何處,每一顆種子都包含了我要重新開始所需要的一切。在種子的DNA中留有那些栽培每株植物的人的生活印記,還有種子從父母傳給孩子、從栽種人傳給鄰居,從朋友傳給朋友的方式;正是透過這種接續不斷的培育及分享我們才有這項珍貴的遺產。栽種食物的工作也是一項珍貴的遺產,是我全心全意投入的事業。以前我曾經以指甲縫中有泥土為恥,現在我以骯髒的雙手為傲。

透過栽種食物,我看見在萬物間迂迴穿梭的絲線,見證了我們彼此之間如何緊密地相繫。從綠葉的呼氣到哺乳動物的吸氣,從花瓣展開露出灰黃色的雄蕊到毛茸茸熊蜂的輕輕一推。從花粉接觸柱頭到隨後的逐步轉變,細胞分裂繁殖成為徐緩膨脹的果實。從生長在看似難以置信的地方的植物,到幫助樹木互相對話的真菌,再到盛滿白米飯、炒青菜,或超辣紅辣椒的碗。

*

在南瓜和櫛瓜旁邊,我再次播下模里西斯黃瓜的種子,這一季我想要種植養育我的食物,屬於我家人的食物。小小的種子以側面放置,保持在溫暖舒適的溫度。我每天檢查種子的進展,很快地,一株淺綠的芽突破了堆肥表面,先是細長的一根,我一直等待著的這個小小瓜類的幼苗終於出現了。這是我爸提出要求的第三年,我第二次嘗試,也是它們第一次敢在我的照顧下生長。我準備打電話給爸爸,但是考慮一下還是作罷。我不確定這一株會不會存活下來。因此我默默、傻傻地流著眼淚拍了照片,等覺得有把握這次這顆種子會長大時再拿給他看。(本文轉載自《朱槿可以在這裡開花嗎?》,小標和照片為本刊編輯所加。)

【說說書】

人與自然界深切地纏繞在一起的恢復力

文:古碧玲

~栽種食物是我修復破碎心靈的方法,也是我將自己織回豐富而大膽的祖先織錦的方式。

擁有英國公民身分的作者克萊兒‧拉堤農(Claire Ratinon)於參加反伊拉克戰爭的抗議行伍中,她的淺褐色膚色、細捲若飛瀑的頭髮,被一位男子咆哮,指稱她不是英國國民,「妳為什麼不乾脆回去妳來的地方?妳為什麼不滾回家鄉去?」

這是她的族群文化震盪,儘管她生於斯長於斯,卻發覺自己竟然不屬於「盎格魯薩克遜白種人」的大不列顛及北愛爾蘭聯合王國公民。儘管她自幼就明白自己的與眾不同,「曾經希望我的臉蛋、頭髮、皮膚不是這個樣子。」她花了多年時間希望自己成為別人,直到抗議活動的那一刻,「從來不曾稱其他地方是我的家」在那陌生人惡毒口沫橫飛的惡毒語言一刀畫下,把她隔絕在外,徹底剝奪了作者以為「出生地就是自己的歸屬」的能力。

有了空間與寧靜,卻找不到荒野。

家和歸屬感交織在一起,滿溢的安心感不再,她退學回到被父母撫育大的郊區,陷入找不到「家」的心靈空洞。族群的相異,敦促她循線想了解自己父母的來處—模里西斯。更希冀追求所謂的「成功」在大都會立足,以緩解她無根的徬徨焦慮。這種缺乏認同感的膠著幾無良方可醫,直到在紐約工作,遇上都市農耕計畫的「布魯克林農莊」,土壤、蚯蚓、除不完的草、長不完的黴菌、收成不如預期等揮汗若雨的栽種事務,叫她的心臟感受到從未有的嗶啵跳,她想不如歸去遠離塵囂。

「有了空間與寧靜,卻找不到荒野。」她以為這就是自己想要的,到一處人類痕跡不那麼明顯、生物有更多空間茁壯成長的地方;一旦她在那裡,才發現與自己想像的「荒野」大為不同。那裡也是人為的地方——綿延起伏的金色與綠色的田野都是荒蕪的私人土地,任意用冬青和荊棘的灌木樹籬及帶刺鐵絲網的圍欄劃分。「沒有真正探索的自由,小徑和期望路線、梯蹬和黃色箭頭告訴你該往哪裡走,提醒你禁止擅自闖入。」當地有林地,山楂及橡樹、啄木鳥與紅腹灰雀、鹿和獾處處,但那些空間並不像看起來的那麼「自然」,鄉村裡可能沒有一處是她想像的那種荒野。

不想把人隔絕在栽種生活之外

她似乎進入了思考「人類世」的影響與運作。領悟到她真正渴望的是「市集園圃和農場的熱烈、活力與生氣,在那裡,人類促進欣欣向榮的生態系統形成。我想望的地方不是沒有人而是充滿了園藝家和栽種人,他們用心目中的荒野與美麗來培育植物和土壤。我渴望的空間是人與自然界深切地纏繞在一起,而不只是繞過別人的私有土地邊緣。」人類確實早已和自然界交揉混雜到難分難捨,就算我們放棄所有的人為力量,「自然」會回復到數百年、數千年甚至數萬年前的無人狀態的「自然」嗎?

閱讀《朱槿可以在這裡開花嗎?》,最具省思之處在於,作者並不一味地認為「萬徑人踪滅」是她想要回歸田野的意境,放眼人類足跡所沾染介入的寸縷,她反倒不想把人隔絕在栽種生活之外:「我想要居住的地方是放棄劃分與控制的慾望,在那裡園圃側邊的植物可以溢出到小徑上。我想要尋求的地方是人類親手栽種植物,邀請其他的生物到來,這樣我們就可以一起在四季裡跳舞。」

她設想鬆解人們凡事想要據為己有的慾望,人們繼續在土地上種植,找到與他物的相處之道,也要崇敬土壤「當成神聖的實體」,讓植物並排生長;「到處都是有意圖的地球人,而不是完全沒有他們。」克萊兒‧拉堤農腦中的「烏托邦」輪廓顯然較接近所謂的「里山倡議」——讓生態、生產與生活合一,人們持續擾動、創造環境,張臂歡迎願意入住的所有生物,建構小型農場和社群的種植空間、市集園圃。在其中,人們都是有意圖、無章法地種植,種到作物都滿溢出來,「我想要在那裡和其他栽種的人一起」。

邊種植邊關照自己內心與外眺自己以外的他者

當她經歷了一場我們都無法倖免的全球大流行病之餘,還體驗了前所未有的種族討論,首度感覺最接近家的地方就在那—看著從她家族起源之地捎來的模里西斯苦瓜長出第一批花朵,彎彎曲曲向天伸展,她迫不急待打算把這些苦瓜送給母親。

遷徙鄉間將近一年,她度過一輪四季,摸索到可以重複種植的循環,她管理那片土地,全心全意投入以增進土壤的健康,把土壤視為身體、勞動、溫柔與土地之間的結締組織;她修復了自己、再造了自己,與人無法斷鏈的自然界建立見山又是山的關係。她明白人類與萬物的生存莫不是經由群體的努力。我們每咬一口食物就吃掉不可計數的生物貢獻,消耗陽光、水、光合作用、分解作用的慷慨給予。

克萊兒‧拉堤農的《朱槿可以在這裡開花嗎?》是連串的修整,就像栽種植物般,很難在第一次種植就收穫累累。得要不斷調整位置、種植的時間、水量與肥料的控制,學會讀懂風土甚至天象等;在不斷地嘗試之中,邊種植邊關照自己內心與外眺自己以外的他者。她想要的是人與自然界深切地纏繞在一起,這種一種處於人類世之下的領悟,讓她找到讓自己此刻最舒服的生命觀,如此,朱槿當然可以在這裡開花。

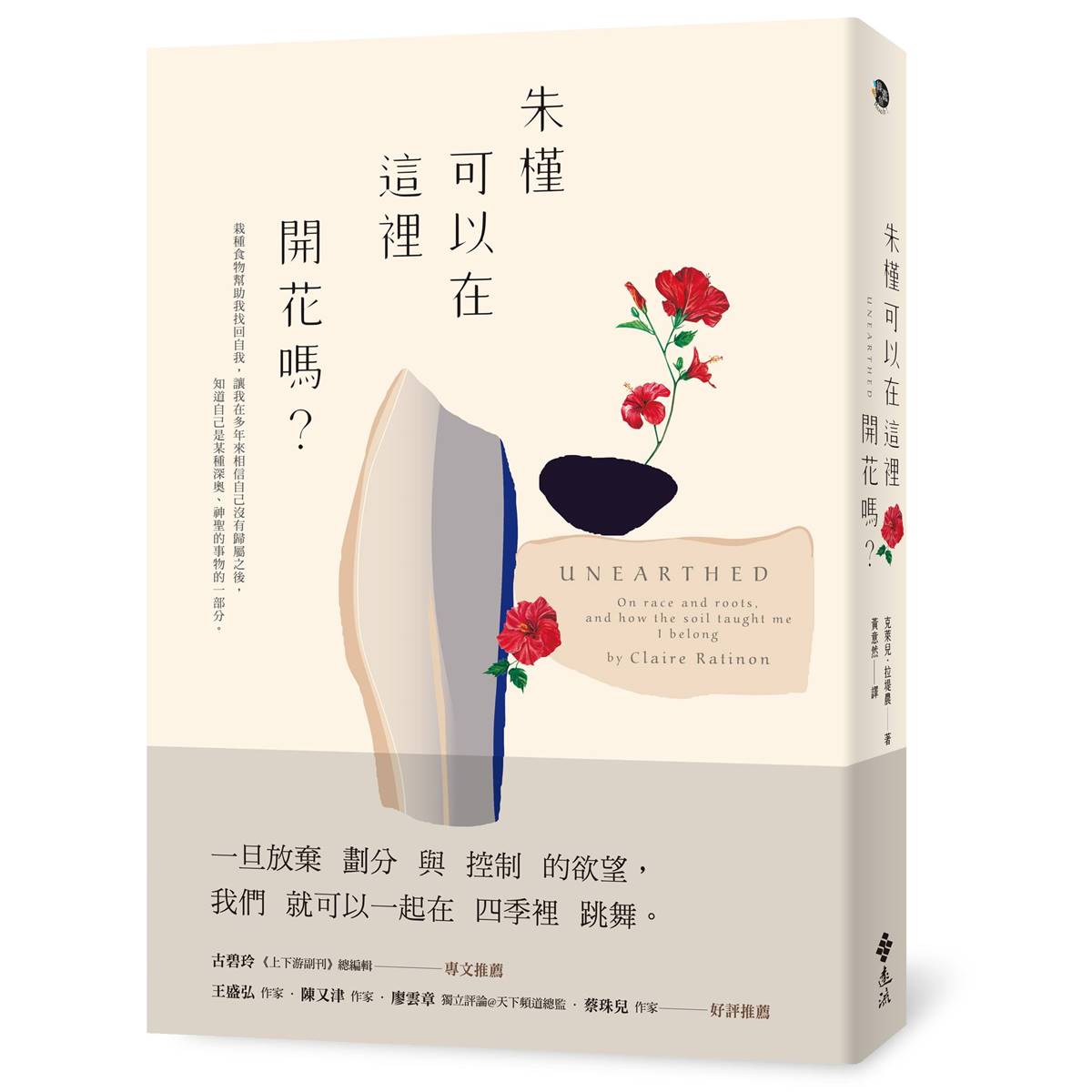

書名:朱槿可以在這裡開花嗎?

作者:克萊兒‧拉堤農(Claire Ratinon)

出版:遠流

出版日期:2023/05/22

作者簡介:

克萊兒.拉堤農(Claire Ratinon)為東薩塞克斯(East Sussex)的作家,也是有機食物的栽種者。她居住在紐約市時,偶然發現了一座屋頂的農場,進而挖掘出自己對於種植蔬果的熱愛,返回倫敦後換職涯跑道,從製作紀錄片變成追尋對植物的熱情。

相關文章散見於《維特羅斯食品雜誌》(Waitrose Food Magazine)、《盛開》(Bloom)、以及《現代住宅雜誌》(The Modern House Journal)。著有《在家就能種出你的晚餐》(How To Grow Your Dinner Without Leaving The House)。