下廚料理在日常生活,可以是自由而充滿樂趣的事,年節的時候,卻可能是一件繁重的家務勞動。

一群人坐在餐桌上吃阿嬤做的蘿蔔糕,我偶爾也疑惑年節裡的媽媽,為什麼一定得困在廚房忙著煮飯款拜拜呢。

農曆新年熱鬧的節慶裡,從小到大每年跟著大人過節,吃年夜飯,我卻仍覺得那是個有時熟悉,有時困惑的節日。

那是期間限定的親族相聚,是回返的、重新回憶或沿著家族摸索的懷疑與認同。

人際的親疏遠近,被濃縮展現在這短短兩三天的節日裡。年的模樣像是家族與親屬的反覆確認,把現代都市生活裡薄弱的家族觀念,拿起來熨燙整理,穿戴起來。

回去台中大雅的阿嬤家過年,免不了一次又一次聽長輩的介紹,開口叫叔公舅公、姑婆,或其他平常很少見到的親戚。小時候稍微會講台語的我,也時常擔任阿嬤和堂兄弟姊妹之間的翻譯,幫長輩傳達關心和問題,給已經不懂母語的同輩。把長大後越來越少使用的母語,拿出來和長輩溝通、生活。

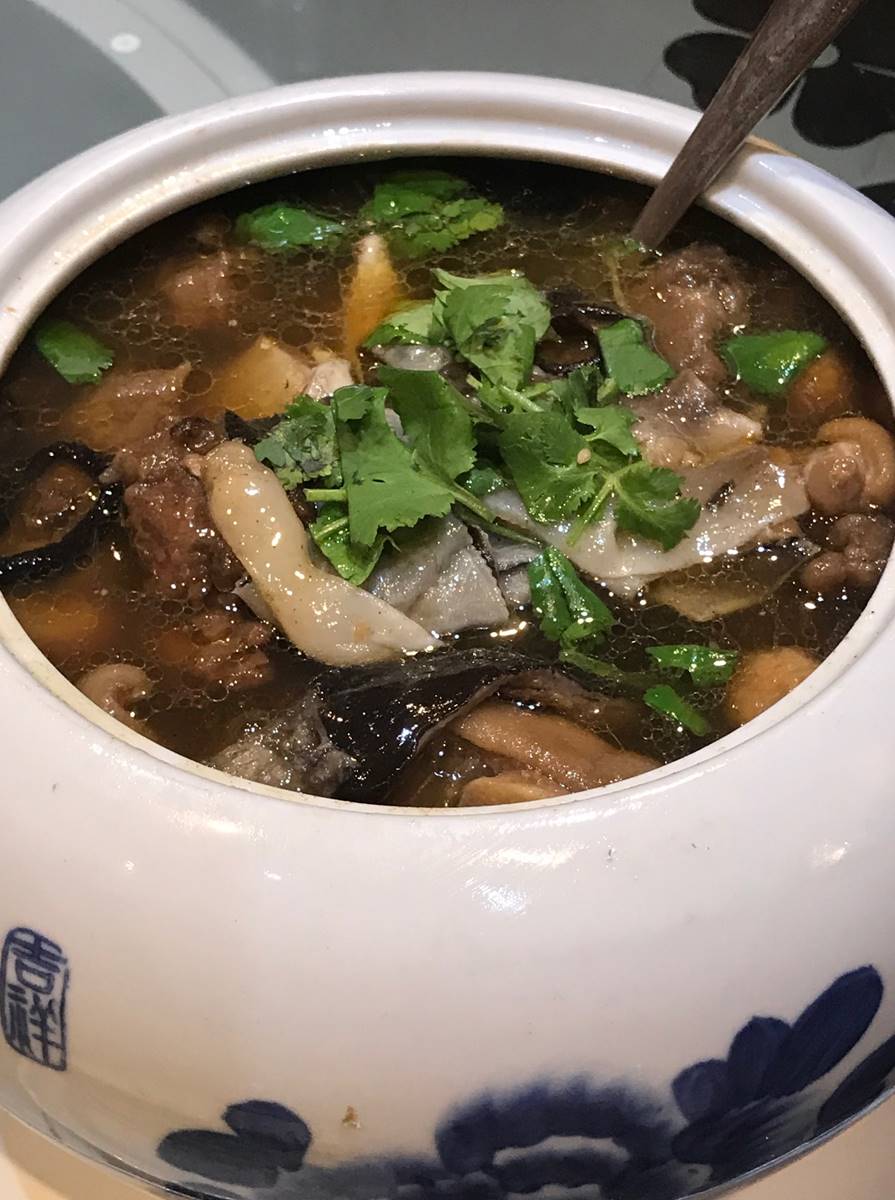

年的模樣,還包括母親傳統的媳婦身分。以往到了農曆年前一週,媽媽總是必須戰戰兢兢,到菜市場大採買,準備回阿嬤家近二十人的年夜飯,還有除夕、初一拜拜祭祖的菜餚食材。長大一點學會煮飯的我,也總是跟著媽媽進廚房,一起煮年節裡像是煮不完的飯菜。

和一年見一次的親人們吃年夜飯,在我的記憶中浮現的場景人物,卻是廚房裡,從清晨忙到晚飯之後的媽媽。下廚料理在日常生活,可以是自由而充滿樂趣的事,年節的時候,卻可能是一件繁重的家務勞動。

一群人坐在餐桌上吃阿嬤做的蘿蔔糕,我偶爾也疑惑年節裡的媽媽,為什麼一定得困在廚房忙著煮飯款拜拜呢。

一年又一年過去,後來阿嬤不在了,爺爺也因為失智,逐漸忘了近幾年發生的事情。爺爺忘了電熱水壺的使用方法,裝了水把它放在瓦斯爐上想燒開水。這場意外,讓阿嬤家的廚房暫且無法再開火煮飯。

廚房的毀壞,卻像是年節秩序的重新排列。我們才發現用一台微波爐,加熱買來的一桌年菜,大家一樣可以吃得豐盛。

後來有一年吃年夜飯,爺爺像是忽然想起什麼,問起阿嬤去哪裡了,怎麼都沒有回來過年?沒有人回答爺爺她去哪裡了,只告訴他先吃飯,不用煩惱。

我們依舊每年回阿嬤家過年,幫爺爺記得近來他逐漸遺忘的事件。

年夜飯或者年節相聚,是親屬家族關係的重新指認。各自生活在不同城市的手足,帶著各自的家庭回到自己的原生家庭,聊著自己的近況,也聊那些家族內往日的歷史。

爸媽和他們的原生家庭關係並不特別好,偶爾也在年夜飯飯桌上吵架衝突,不歡而散。

人和人的關係最緊密珍貴的,往往必須在日常生活花時間心力維持,例如朋友,例如伴侶。血緣其實是薄弱的,若沒有用心相待、陪伴,或曾經歷某些重要的時間與對話,人與人之間的關係是難以存續的。

家族裡的親屬關係如何被維繫和認同,或許是依靠著共享同樣或類似的家族敘事,而非理所當然的血緣。

這些敘事散落在不同的對話之中,有時被遺忘,有時也以不同的形式被記憶。

真正開始意識到家族史的意義,則是一次因為工作與學習的緣故,我去申請了日治時期直系長輩的戶籍謄本。發現爸媽兩方的家族在當時,都是由女性擔任戶長,招贅的婚姻制度。也從母親那邊的戶籍史料,看見她的曾祖父母種族欄位都是寫著「廣」的客家人,才知道媽媽的長輩很可能都是客家族群。

從日治時期戶籍資料中紀錄的種種細節,我像是拼湊起某些家族歷史片段,和父母、姑婆對照起他們回憶中曾聽說的阿太阿祖,和他們的故事。理解日本時代作為帽蓆編工的曾曾祖母,原來是那個時代掌握編織技藝,養活全家人的女性。

偶然抓住了家族歷史的線索,後來在年節遇到長輩們,總是被問起這些事,習慣再次確認,把故事一起再說一遍。

家族的敘事,對我來說像是長出新的認同,重新和久久見一次的長輩建立關係。

於是年節相聚的時候,把家族歷史的敘事重新述說,或是繼續寫下去。或許在年夜的餐桌上,我還是會感覺熟悉,感覺困惑,但我想我漸漸可以找到一個位置,去談論那些我曾經參與的、或不曾參與的歷史。