{試紙札記}專欄

有一種追求始終在鞭策我,那就是在事物的普遍關聯和相互作用中理解所有的自然現象,把自然作為由內在動力驅動且被賦予生機的整體看待。

——洪堡,《宇宙》前言

我對亞歷山大・洪堡(Alexander von Humboldt)的興趣,起自「連結」。他認為所有的自然現象儘管繁複,都如網絡般連結,並且可以透過人的理性加以了解。如果是隨便一個人提出這種看法,我們有可能視之為某種現成的世界觀,或者就是直覺;但他可是洪堡,那個曾帶著各式科學工具親自走入安地斯山脈、亞馬遜雨林、中亞、俄羅斯,調查不同海拔高度的物理環境和生物種類,採集到的六千種生物裡有將近三分之一是新種的「最偉大的科學旅行家」——借用達爾文的話來說。這樣的人談「連結」,是無法等閒視之的。

最後一位真正的博學之士

1769年出生於普魯士貴族家庭,並一直活到近90歲高齡的洪堡,見證了我們今日所知的科學日益茁壯的時代。從天上的星辰到地下的岩層,以及中間包含的種種生物和非生物現象,他都踏在當時知識的前沿,尤其在生物地理學、氣候學、地質學等牽涉廣大時空的學門,還享有重要創建者的地位。然而在他生命後期及往後,科學知識的內容累積得愈來愈多,學門間的分野也益加壁壘分明,要通曉各個學科基本上已超越人的能力所及,學界中人向著與洪堡所重視的「宏觀」與「整體性」相反的方向不斷分枝開展而去。這或許也說明了為何他被認為是最後一位真正的博學之士(polymath)。

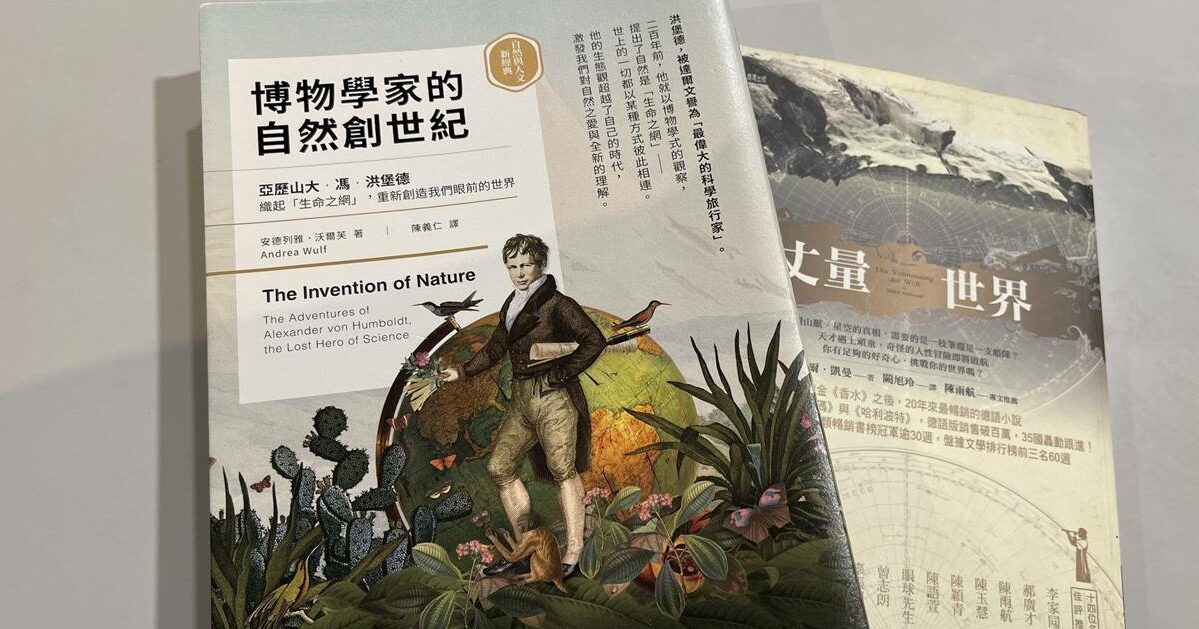

在中文世界裡,洪堡雖不至於不為人知,但除了一些短篇科普文章和小說《丈量世界(Die Vermessung der Welt)》之外,要等到2016年,才有了譯自美國作家沃爾芙(Andrea Wulf)2015年的《博物學家的自然創世紀:洪堡德織起「生命之網」,重新創造我們眼前的世界》(The Invention of Nature: Alexander von Humboldt’s New World),書中鮮活地呈現出一名充情感豐富、精力充沛、記憶力超群、說起話來滔滔不絕且不太聽人說話的博物學家。另一方面,對台灣學者的國際學術成就稍有在意的人,或許聽說過「宏博研究獎」(Humboldt Research Award),這個由德國頒予國際學者的終身學術成就最高榮譽,就是以他命名的。話說同一個人在台灣卻流傳著三種通用的譯名,應足以說明他的知名度的確比不上後生晚輩達爾文(舉例來說)。

總之,日前經由植物學家友人的介紹,得知洪堡晚年的巨著《宇宙》終於第一次有了正式的中譯版(注),立即開心入手——雖然目前實際上只出版了第一卷,但至少可以瞧見洪堡本人是怎麼講述他心中的宏觀世界的。

洪堡把自己當成「試紙」般

《宇宙》共五卷,第一卷出版於1845年,洪堡76歲時,第五卷則是過世之後集結遺稿而成。書名為德文的Kosmos,此字來自古希臘文,含有「秩序之美」之意。整部寫作計畫從天體現象談到地球,談無機的地質作用,也談有機的生物,談科學史,等於是要把他一生及當代的知識全部集結彙整,當然是企圖宏大。而此書第一卷一出版,也立刻大賣,隨後幾年更翻譯成各種歐洲語文,甚至正式的英譯版發行之前就有了盜譯版,連36歲的達爾文都迫不及待地搶先閱讀了文辭多有瑕疵的盜譯版。

在這許多傳說的渲染之中,將近180年後的我翻開《宇宙》第一卷,倒也真沒有失望。其中特別打動我心之處,是洪堡文字中流洩的「感性」與「主觀」氣質。這對於在20世紀末開始接受科學教育的我來說,難免先感到驚訝,然後不得不再多想想,最後則決定這種感受是新鮮而令人愉悅的。

作為導言,洪堡先介紹「欣賞自然的多種方式」,大致上可以分為兩個層次,一是「如孩童般開放的覺知,內心隱隱感到和諧之音,會滋生一種對自然的欣賞」,這是一種純樸的喜愛之情,是直覺的與感性的。另一個層次,則是展開理性的沉思,洪堡多次將其描述為「思想的愉悅」:

「[⋯⋯]自然也能引發另一種產生於思想的愉悅[⋯⋯],人們不僅可以感覺到自然中存在的秩序和法則,而且還能理性地識別它們。」

「我們只需對自然哲學發展史或是古老的宇宙學說頭上匆匆一瞥,就能溯源而上,找到這種精神愉悅最初的萌芽,這是產生於思想的愉悅,是自然賦予人類的愉悅。」

一邊閱讀,我的確可以開始想像一位滔滔不絕的洪堡,熱情地對人述說這些「愉悅」;這想必是他在歐洲和美洲都看到類似的高山植物時,現場親歷的感受。而且他沒有在此停下,還更進一步說「這個星球的地表樣貌會在我們心中喚起特定的感受」,然後表明:

「一個地域是否具有宏偉的特徵,主要取決於它的典型自然景象是否會同時侵入心靈,是否會同時激盪起豐富的思想和情感。自然具有一種震懾人心的力量,這種力量與人們感受到的作為一體的、未經割裂的全部情感密切相關。如果想要從自然景致客觀差異的角度來解釋為什麼自然會帶給人們強弱不同的感受,那就需要去不同的地域,去考察那裡特定的自然景物和自然力量。」

所以洪堡是把自己當成「試紙」一樣,用己身的反應作為研究自然的工具嗎?是因為這樣的動力,才驅使著他前往各個不同地域嗎?他想要了解的,究竟是自然,還是自己呢?

一個由內在活動激發的自然整體

在生物學的課堂中,會談論到一個研究方法上的問題:由不同的人來觀察記錄同樣的事物,往往會得到不同的結果,因此需要建立一套標準化的方法,來消弭「人」帶來的差異——否則實驗將無法重複,不同研究者的成果無法銜接,資訊處於零散破碎的狀態,根本無法成為有用的知識。然而洪堡在科學的理性追求中,顯然並不以超然為依歸,而是以開放的感官投入自然地景之中。這是否因為他相信人與自然間的連結本身,存在著一種可以信任、依賴的力量?

咀嚼著這種可能性,覺得這聽起來似乎太過「靈性」的同時,我也不得不承認:當科學的分支愈來愈細密,專門化程度愈來愈高時,的確有可能使從事者陷入「見樹不見林」的處境中,連帶著也可能逐漸失去那追尋一切事物背後原理的熱情,難以再體會到「思想的愉悅」。

而對於學科的逐漸分化,洪堡也不是沒有思考過。對此他的回應是:

「我更看重的是,在不影響專門學科研究的情況下,如何在宏觀的敘述中把自然科學的追求台升至一個更高的立足點,站在這個立足點上俯瞰,所有的存在、產物和自然力量都將表現為一個由內在活動激發的自然整體。」

這樣的洪堡,讓我想起了人類做夢時的腦——相對於清醒時會連結相近資訊並產生分類,做夢的腦則會把最遙遠而看似無關的事物聯繫起來,乍看缺乏邏輯,卻往往能從中產生充滿創意而且真的行得通的解答。

在洪堡的宇宙裡,諸多遙遠之處皆彼此連結,學科之間彼此連結,而他本身也是此網絡的一部分,我們全都成為一個由內在活動激發的自然整體。

這樣的含著秩序之美的宇宙,不是十分引人入勝嗎?

注:北京大學出版社出版,2023年10月,譯者高虹。