不論哪個時代,尋花都是一種情懷。不會說話的植物,是地球上唯一能夠走進我們心靈的非人生命形式。不論你是否相信,與一棵心儀的植物相識,就足以讓我們在人生心灰意冷之際感到不枉此生,心滿意足了。

If destiny arranges me to live in Western China, I have no other choice but Song Pan.

(如果命運安排我生活在中國西部,我只願是在松潘。)

-Ernest Henry Wilson 歐內斯特˙亨利˙威爾森

上個世紀,深藏在中國西部深處的高山花卉被植物獵人有目的地引入歐美,色彩繽紛、種類繁多的百合、杜鵑與報春花不僅為西方死寂多時的花園景觀注入嶄新活力,也為園藝愛好者提供了培育新品種的無窮樂趣。

威爾森

歐內斯特•亨利•威爾森是當時最為杰出的植物獵人之一,他曾五次前往中國,地毯式地探索了大巴山脈、四川盆地一帶,成功為業主找到許多獨具特色的美麗植物。威爾森的帝王百合、威爾森的香海仙報春、威爾森的喜瑪拉雅金色罌粟,成為多少人夢中的植物情人。然而,除了在搜尋植物資源上效率高超,他也勤於書寫,詳實地紀錄了當時中國西部的自然與人文風景。他筆下的中國西部,既是美麗的花之仙境,也是反思人類與自然共處之道的歷史現場。

儘管有些人在重新省視植物獵人這個職業時,側重於西方對東方自然資源的掠奪。在他們眼裡,歐美花園美麗繽紛的奇花異草,背後始終晃動著帝國爭霸、經濟擴張的魅影。不過,威爾森似乎是一個例外。當人們談到植物獵人的黑暗面時,威爾森對中國山川、各民族的真誠喜愛似乎超越了國家界線,受到不同立場、國籍的人們所認可 。雖然人數可能不多,每年總有那麼些人,不論來自西方還是東方,或被威爾森的故事吸引,或為一睹心愛植物在野外生長的自然模樣,義無反顧來到了四川,踏上獨一無二的尋花之旅。而我,也是其中之一。

松潘黃龍溝

每年六月初,四川高山的花季正準備拉開序幕。此時陽光充足,雨季又尚未到來,從低海拔的乾熱河谷到高海拔的草原濕地,處處都點綴著花影。在中國,隨著經濟成長,人們的休閒活動也越加多元。賞花團這類生態旅行雖然小眾,但在推廣植物科普的浪潮下,已有一定市場。這次我在同事的推薦下,參加了賞花達人孫小美所組織的喜普鞋蘭賞花團,而我最想看的物種就是黃花喜普鞋蘭 (Cypripedium flavum) 。

「如果命運安排我生活在中國西部,我只願是在松潘。」

熟知威爾森生平的人都知道,威爾森曾經描繪過一處位於成都北方深山裡的仙境。那裡有一條神奇的金色河谷,河谷上嵌著許多五色絢爛的池子,兩旁則是美麗的雪山與遼闊的針葉林。威爾森在那裡發現了成片生長的黃花喜普鞋蘭,盛開時的花海沿著金色河谷漫延,如夢似幻,令他難忘。這處神秘山谷,便是如今盛名遠播的松潘黃龍溝,1992年被聯合國科教文組織登入為世界自然遺產,威爾森筆下的金色河谷與五彩水池都是鈣華現象 的產物。

出發前,賞花達人告訴大家,雖然黃花喜普鞋蘭在中國西部還算常見,但是黃龍這裡的個體,中萼帶著粉紅色,與其他地區不同,特別嬌羞可愛。達人的話讓我更加期待這次的旅程,我在心裡想著,不知道是不是因為這樣,威爾森才特別喜歡松潘的黃花喜普鞋蘭?

從成都到松潘,我們搭了整整一天的車。今晚住宿的松潘縣城海拔已有2850公尺,我們得套上禦寒衣物,才能外出覓食。向晚的天空十分清澈,透著水漾的紫色,遠方的高山草原被日落的餘暉鑲上了閃耀的金邊。我心中滿是雀躍,如此好天氣,肯定是老天的暗示,我們明天必能在黃龍收獲最豐美的陽光與花海 (世間所有賞花人的共同願望)。

喜普鞋蘭之夢

第一眼看到黃花喜普鞋蘭時,我的腦袋一時反應不過來。它的植株比我預想的挺拔,感覺不該用「美麗」,反而可以用「英俊」一詞來形容。但植株頂端的花朵,卻又是一副胖嘟嘟、可愛的外形。兩側花瓣與唇瓣帶著溫暖的淡黃色,而中萼則如達人所說,暈開了一片粉嫩的紅。眼前的黃花喜普鞋蘭,開拓了我的喜普鞋蘭審美觀,也讓我立刻成為黃花喜普鞋蘭的信徒。

另一方面,黃花喜普鞋蘭的生育地也令我印象十分深刻。它生長在森林與鈣華池之間,在一小片平坦,舖滿淡黃碎石的石灘中伸出翠綠的葉片,襯著藍天白雲,就像是種植在天庭裡的仙草。雖然在往後的旅程裡,我發現黃花喜普鞋蘭適應的生育地類型很廣泛,植株大小、花色也都有所變化,但果然還是如同達人的心得,只有松潘黃龍一帶的個體外型最討喜,生育地的風光最旖妮。

不過,身為一個生物地理學愛好者,除了著迷於威爾森對黃龍景觀的描述,我對他筆下一段關於黃花喜普鞋蘭的敘述也十分感興趣。

「…在水池邊上開著許多黃花的喜普鞋蘭,這是北美產皇后喜普鞋蘭(C. regine) 在東亞的姊妹種 (後來我成功將此種植物的根莖引種到美國阿諾樹木園栽培)…」。

原來,廣泛分布在中國西部山區的黃花喜普鞋蘭,居然與北美東部的皇后喜普鞋蘭有著最近的親緣關係,呈現出東亞-北美間斷分布的奇特地理格局。看著眼前這英俊可愛的蘭花,我不禁在腦海裡想像著,它們是否如同阿薩格雷 的推測,源於一個曾經廣泛分布在東亞與北美的共同祖先,只是在往後的滄海桑田中,各自被大洋分隔,進而演化成當地的特有物種。

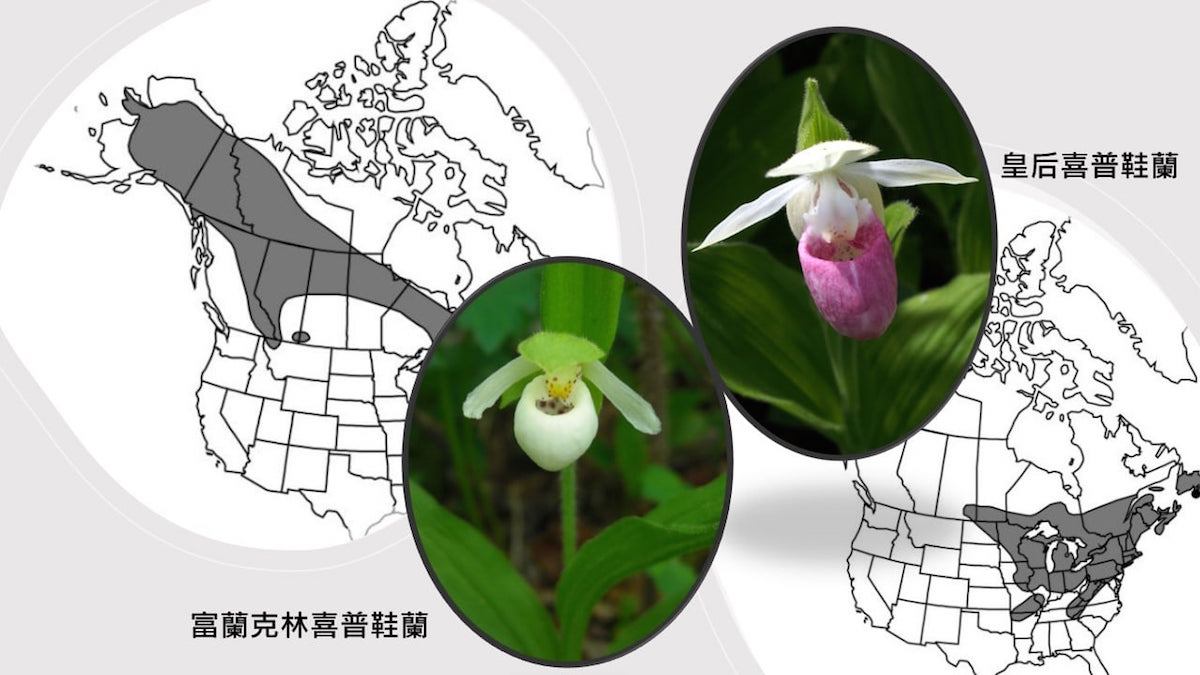

隨著分子生物技術的發展,以DNA鹼基的變化來推估生物之間的親緣關係已成為一種主流的研究方法。在2011年的一篇分子親緣關係研究裡,喜普鞋蘭屬的研究者發現東亞的黃花喜普鞋蘭並不是和威爾森認為的皇后喜普鞋蘭最親近,而是和另一種雖然也是北美產,但是分布卻在西北方的富蘭克林喜普鞋蘭 (C. passerinum) 關係更密切。雖是後見之明,但從地理來看,富蘭克林喜普鞋蘭的分布範圍更靠近東亞,而且在形態上 (尤其是花色) 和黃花喜普鞋蘭看起來更相似,兩者是真正的姊妹物種似乎更有可能。不過,分子親緣關係的分析也告訴我們,黃花喜普鞋蘭、富蘭克林喜普鞋蘭和皇后喜普鞋蘭三個物種共同組成了喜普鞋蘭屬裡的「鈍瓣組 (Sect. Obtusipetala)」,它們之間的關係比它們各自和其他50多種喜普鞋蘭還要相近。究竟這三種美麗的鈍瓣組喜普鞋蘭各自是如何演化而來?分布格局是如何形成的?彼此是否在自然界裡對生態環境的適應有所不同?如果威爾森還在世,也許會一頭熱地鑽進這個研究題目裡吧。

心滿意足

告別第一株黃花喜普鞋蘭之後,我們順著鈣華梯池旁的木棧道緩慢上行。只見越來越多的黃花喜普鞋蘭在晴空下大規模地盛開著,當相機的觀景窗收納不下所有花朵之時,我知道我終於邂逅了那片夢寐以求的花海。

不論是對威爾森還是我們這群賞花人,許多人可能不明白為什麼我們可以如此瘋魔,千里迢迢,花錢又花時間只為踏上一個對植物發呆或拍照的旅程。但我想說,不論哪個時代,尋花都是一種情懷。不會說話的植物,是地球上唯一能夠走進我們心靈的非人生命形式。不論你是否相信,與一棵心儀的植物相識,就足以讓我們在人生心灰意冷之際感到不枉此生,心滿意足了。

坐在黃花喜普鞋蘭的花叢中,遙想當年威爾森一行人奔波在岷江東源河谷的險崖,翻山越嶺來到松潘,最終在黃龍遇見了身旁這種可愛精美的植物。我一直好奇,行遍中國西部大山大水的威爾森,何以會選擇松潘當作他在中國生活的假想之所?逝者已矣,雖然我可能永遠都無法知道答案,但我願相信,他的決定定與黃龍的植物有關,定與那令人一見傾心的黃花喜普鞋蘭有關。