自製破布子很費工,二十斤剪掉枝葉一顆顆採下,用一只大深鍋,剛好煮一鍋。加一些甘草片,細火慢熬兩三個小時,再用大漏杓撈起瀝過,直接放在不鏽鋼方盆裡,趁熱撒上熬得濃濃的鹽水,破布子遇鹽就會凝結成塊,靜置待涼﹍

七月中旬,車行經外雙溪至善路,在東吳大學前驚鴻一瞥,看見在一排綠色的樟樹和楓香群裡,竟然站著一棵果實已熟透發黃的破布子樹。我沒聲張,只在心中暗驚。再往前疾駛,過了至善國中,又看到一棵結實累累的破布子樹站在路邊!我忍不住驚呼起來,體貼的好友立刻停車讓我上前看看。

於是,接下來的一路上,我開始講破布子的故事。

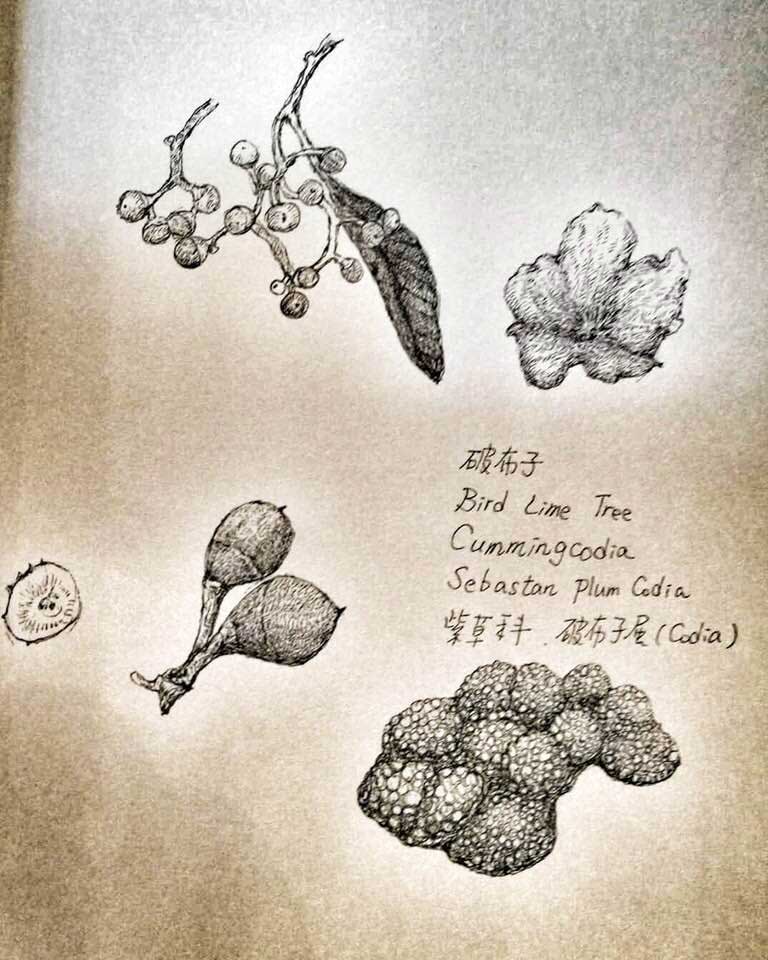

野杜鵑糯米樹茄冬果破布子 野果嘗不完

破布子算是我的童年老友了,雖然隔絕了二三十年沒見,一直到五年前搬回鄉下帶院子的新居,圍籬邊居然就有一棵破布子樹,我們的緣分才又重新連結起來。

小時候我們家的果園邊,就有一棵破布子樹。不曉得為什麼,印象中一向勤儉的阿婆和媽媽並沒有把它醃製起來,倒是我們這群整天鬧饞的小孩,會把它當野果子直接摘來吃。我們吃過的野果子可多了!夏天,放暑假,那時候也沒電視沒冰箱,一群野孩子整天在山裡廝混,說是蝗蟲過境,一點不為過;草莖樹葉山果子,只要吃了不生病、不會死的東西,我們大概都吃過了。像是三月裡滿山的野杜鵑,長大得到的知識說它有毒,可是我們從小不知道吃了多少,玫瑰色的花瓣吃起來酸酸甜甜挺好吃的,也沒聽說哪個小孩是因為吃了杜鵑花怎麼樣了。再說腎蕨吧!腎蕨飽含水分的球莖雖然淡而無味,但遇到飢不擇食的我們,也一定被吃得一顆不剩。而且,要拔腎蕨的時候,也不知是誰教的,得先隨便念個什麼咒,請求它賜給我們多一點的球莖。

夏天山裡能吃的野果子其實不多。我們山上的主要經濟作物是柑橘,那要入冬以後才有得吃。何況我們這些窮孩子都很認分,柑橘採收是要挑去鎮上賣錢的,我們只能吃掉在地上,或者爛掉一半的。所以,漫長的夏天,窮極無聊的孩子們就在野地裡到處找東西吃。有一種果子我們叫它「糯米樹」,米粒大的綠色小果子其實很澀,辛苦剝開皮,還要刮掉表面一層綠膜,才能把白色半透明的果肉放在舌尖上,舔著舔著,縱然無味也很滿足。中型喬木的樹上所結的果子夠多,一個夏天慢慢吃也吃不完。

母親禁止偷吃野果 驗孩子的舌上白苔

夏天野果子裡的大宗,就是茄苳樹的褐色小果子。現在都市裡到處可見用茄苳樹當行道樹,夏秋之際滿樹的果子擠擠挨挨互相依靠著,卻寂寞地出生,也寂寞地長大,然後乾枯死去,很少有人知道它們可以安慰多少孩子的心。我們那時候則要跋山涉水,好不容易才在山溝旁的斜坡上發現一棵老樹,果子一串串垂下來,用自製的高枝剪就可以剪下一小籮筐。小果子還沒有尾指尖大,吃起來頗有山楂的滋味,在我們看算是很美味的了。巧手的媽媽心疼我們,要我們摘好了帶回家,她幫我們川燙後用薄鹽略醃,美味倍增,也不會吃得滿嘴澀,把舌頭都黏住了。

媽媽就是禁不住我們整天在外面亂吃,有陣子每晚我們倦遊歸來,她都要我們伸出舌頭一個個檢查,要是舌頭長了厚厚的白苔,她就會繃著臉打手心,逼問我們到底吃了什麼?

而生吃破布子,是最會長白舌苔的,雖然熟透轉黃的破布子口感其實還不錯,但沒吃幾個舌頭就被黏住。我們後來也學乖了,回家前先互相檢查舌頭,用竹片把白色的舌苔刮掉。

吃破布子舌頭得特別勤快敏銳

長大離鄉,就再也沒有看過破布子樹,沒想到中年回鄉卜居,屋旁就有一棵。野生的樹兩年才結一次果,樹高不好採,要先連枝砍下,再剪成小枝,最後得泡在水裡一顆顆摘下,再做後續處理。

自製破布子是很費工,但我愛玩不嫌煩,去年自家產的數量少,還特地請朋友幫我從豐原市場宅配二十斤。二十斤剪掉枝葉一顆顆採下,用一只大深鍋,剛好煮一鍋。加一些甘草片,細火慢熬兩三個小時,再用大漏杓撈起瀝過,直接放在不鏽鋼方盆裡,趁熱撒上熬得濃濃的鹽水,破布子遇鹽就會凝結成塊,靜置待涼,就可以切塊分裝冷凍保存,整年都有破布子可用。

我愛做不愛吃,對很多美食無感,吃素之後,破布子唯一的料理用途,就是用切成小塊的豆皮,加少許醬油、水和薑麻油用小火煮軟,再加入適量的破布子煮滾收汁,最後拌入大量切過的九層塔。等到九層塔變軟轉成深綠色,就可以盛起裝在方形玻璃保鮮盒裡,趁熱壓緊,放涼了就可以切塊擺盤,或者冷藏保存,隨時有美味供饌。

吃破布子九層塔燒豆皮需不嫌麻煩,薄薄一點點果肉,卻要不斷吐籽兒。尤其它不像蒸魚什麼的是鋪在上面,不吃撥開就好了,因為數量頗多,又跟豆皮充分混合,舌頭得特別勤快敏銳,以免冷不丁突然咬到硬硬的籽兒。不過,我還是特別愛它,細細慢慢地吃,在那質樸的滋味裡,彷彿整個童年的夏日情味都回來了。