收攏了島嶼上無盡的海濤聲、四時變幻的海洋與陸地景致,翻飛躍然於創作間;但每一幅畫裡,「島」始終隱隱存在著,訴說著既眷戀又想逃離卻走不了的人,受限於島嶼框架的故事…

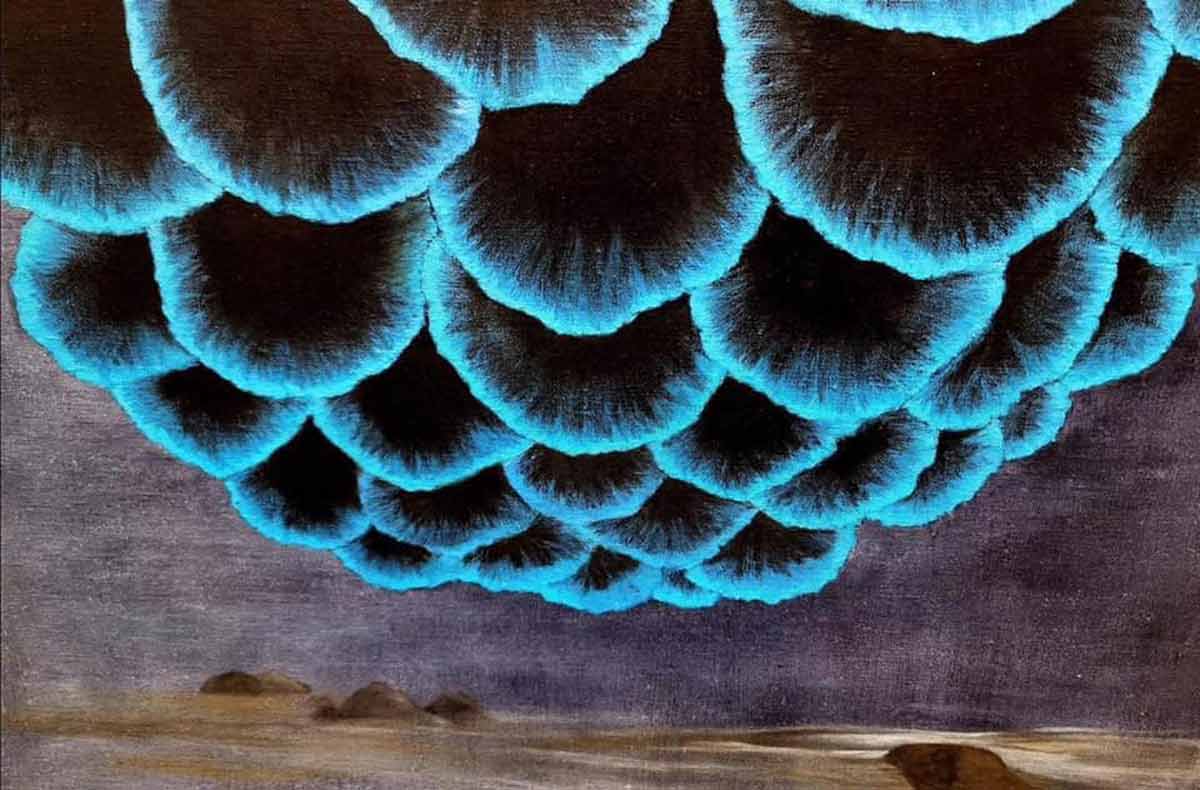

如半朵盛開的黑色滾螢光藍邊牡丹花綻放在展場中,《漂浮的島嶼》是婚後移居馬祖長達20年的畫家李若梅的內心映照,每一副作品裡,以蔚藍色、午夜藍、群青色、粉末藍等色相變化的天際與海洋所承載的意象,海中或花裡頭都藏著一座島,若稀有植物樣態的白色浪花在一旁衝激著,既具象又抽象,深深傳遞一位都會女性移居一座周遭都是海洋的島嶼之心緒。

曾在報業極興旺時代做過藝文版美編的李若梅,因工作中吸收許多養分,察覺自己甚喜愛畫畫,毅然辭卻報社工作,隻身赴西班牙馬德里學習純藝術創作。如果沒有那段刻苦孤獨的留學歲月,日後因婚姻徙居小島,日日夜夜相望的都是無垠的大海、拍打的浪花、嶙峋的石頭、各種各色的魚、蟲鳥花草以及藍眼淚,她幾乎無法停留在這座島上的小漁村安安靜靜度日。

利用仿如偷來的零碎時間 拼貼般創作

入島的初始,衝擊甚大,成長並留學於燈紅酒綠喧囂不止卻豐富的大都市,頓時變成島上小漁村家庭的女主人,困頓其間,有時候不免氣無處可洩,她曾幾度想逃回臺灣,但連機場碼頭的方位都摸不著,甚至揣著心想:「能不能就這樣游呀游地游回臺灣?鑽回那高低錯落的大廈高樓間,任意呼吸點都市的濁氣也好。」

不斷地畫畫,成為李若梅化解島嶼與家庭日常滯悶的出口。生活裡,兩個孩子、夫家長輩以及自己所經營的兩個社團,時間被填得滿滿的,她得不時悖逆家人,逃開所有瑣事,方能創作。平日裡,她隨手帶著一本小本子把所見所想的即時記下來,當創意充滿胸壑時,她掩上畫室的門,一股腦兒想畫個夠,但這些仿如偷來的零碎時間,只有在入夜後繳交所有該盡的角色義務後,才得來的喘息與輸出,也因此,「我都是晚上才有空開始畫畫,所以我的畫作都是剪貼片段、斷斷續續無法一氣呵成地完成。」

夜裡,極目四望,海浪後浪驅趕著前浪,海濤聲、隨四時幻化的海洋與陸地景致,李若梅將這些眼前所見的景象化作花的符碼;而因一種會發光的夜光蟲-渦鞭毛藻,經海浪嶼自然風吹拂驚擾,發出淡藍色螢光,被稱為「藍眼淚」的自然奇景,每年都吸引無數遊客追逐觀賞,於李若梅卻是年年歲歲都橫在眼前的光景,成為她筆下的藍色花朵。

縱使是黑色的 也要讓它發光發亮

仍處於掙扎於現實與創作之間的李若梅,有著藝術家天生敏銳神經,收攏了島嶼上無盡的海濤聲、變幻莫測的海洋與陸地景觀,翻飛躍然於創作間;但每一幅畫裡,「島」始終隱隱存在著,訴說著既眷戀又想逃離卻走不了的人,受限於島嶼框架的故事,「你在這邊吵架,當天整座島的人都知道。許多嫁到島上的女性受不了都選擇離開。逐漸地,我知道要收斂,我內心的深處是黑色的,但我不願任他全黑,意欲使他們發光發亮,在黑暗裡頭奔放流轉使其燦鮮亮麗。」這是吳若梅自諭的「藍色時期」。

歲月走過,李若梅在眾人不看好的路上,考大學、赴馬德里留學、邂逅來自馬祖的藝術家,以馬祖為家逾二十載,生命中的意外之旅,在這位既是妻子、母親、媳婦等女性角色之餘,更是藝術家本身,李若梅雖偶有困蹇迷惑,仍積極地為只有五千人口的馬祖南竿引進外部刺激,不僅在當地傳授美術志業,每年更自台灣本島邀請四、五位藝術家前往小島駐點授業,以往,知名的藝術家如:賴純純、蕭瓊瑞、葉子奇、吳瑪悧、陶文岳、許自貴、吳士偉、謝宏達….都曾應邀前往,今年稍晚甫得國家文藝獎的莊普、彭康龍兩位藝術家也將赴邀。

「我是模仿我們馬祖的門板就是這種顏色,所以他是船也是門也是家,船也是家,因為我們是漁村,我自己是留學西班牙的,這是西班牙的意象…」在朵朵浪花包圍衝激著島嶼的畫面裡,過往重重疊疊、跌跌撞撞的積累,讓藝術家的生命若一朵豐碩滿開的黑色牡丹般,敏感的心性若垂落珠串般點點滴滴,訴說著屬於她堅韌又充滿著異色想像的世界。